› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2017年04月

› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2017年04月2017年04月28日

【助成金・公募情報】 日本財団ソーシャルイノベーター支援制度2017

【助成金・公募情報】

日本財団ソーシャルイノベーター支援制度2017

■関連URL:http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/social_innovator/

■募集時期:2017年4月17日~2017年5月19日

■趣旨:

我が国の社会課題は、社会構造の変化を背景に高度化・複雑化しており、行政やNPO等による単独のアプローチでは解決が困難になっています。今日の山積する社会課題を解決するには、セクター(行政、企業、NPO等団体、研究機関、その他)の垣根を越えて協働し、互いのアイデアやリソースを持ち寄り、新しい発想とネットワークで社会変革、ソーシャルイノベーションを引き起こすことが必要です。

「ソーシャルイノベーター支援制度」は、そうしたソーシャルイノベーションの創出に取り組む革新的な人材を日本中から募り、日本財団が年間の上限1億円、3年間で最大3億円の支援を提供する制度です。「ソーシャルイノベーター」として選出された方々には、日本財団とともに、ビジョンや戦略を精緻化し、セクターを越えたチームを組成して、我が国の社会課題の解決に挑んでいただきます。

2016年度は10組11名のソーシャルイノベーターを選出し、事業の立上げ資金を提供しました。うち3組は、2016年9月に行われた「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016」にて、事業拡大のための更なる支援を提供される「特別ソーシャルイノベーター」として表彰されました。

2017年度は、昨年度に引き続き、約10組の「ソーシャルイノベーター」を全国から募集します。

■本制度の概要:

申請者から約10組を「ソーシャルイノベーター(以下、SIという。)」として選出し、1組あたり上限500万円の助成を行う。

特に将来性のある取り組みを行うSIに対しては、2017年11月~12月に「ソーシャルイノベーションアワード」を授与し、最優秀賞1組には上限1億円/年、3年間にわたって計3億円を支援する。また、優秀賞2組には上限5,000万円/年、3年間にわたって計1.5億円を支援する。

■SIに求める要件:

・既成概念にとらわれない発想で、社会課題を解決する革新的ビジョンを描くこと

・社会課題解決に向けた出口(目標)を描き、事業の発展及び継続に向けた戦略を構想すること

・社会課題解決に向けた強い意欲を有し、プロジェクトを遂行する覚悟を有すること

・セクターを越えたチームを組成し、共通認識の醸成や利害関係の調整を行い、マルチセクターの協働を実現する能力を有すること

・自らの活動を積極的に発信し、内外の協力を引き出す訴求力及び説得力を有すること

■対象となる事業:

・日本に関する社会課題に挑戦するもの(既存の取組みに基づく事業でもよい)

・実現したい社会像及び事業の社会的波及効果が明確に示されているもの

・明確な出口(目標)が設定され、その実現の戦略とアプローチが掲示されているもの

・活動を進めるために必要なマルチセクターのチームが組成され、各セクターの役割分担及び機能が明確なもの(チームの構成員は今後交渉予定の団体・個人を含んでもよい)

■助成金額:

助成金総額: 300,000,000円

1件あたりの上限額: 5,000,000円

〇お問い合わせ先

日本財団ソーシャルイノベーター支援制度 事務センター

電話:03-6435-5752

メールアドレス:jimu_center@ps.nippon-foundation.or.jp

SI支援制度については全て折り返し対応とさせていただきます。

メールにてお問い合わせの際は、件名を「ソーシャルイノベーター支援制度」としてください。

携帯電話のアドレスをご利用の場合、日本財団ドメイン @ps.nippon-foundation.or.jp が受信可能な設定にしていただきますようお願いします。

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

日本財団ソーシャルイノベーター支援制度2017

■関連URL:http://www.nippon-foundation.or.jp/what/grant_application/programs/social_innovator/

■募集時期:2017年4月17日~2017年5月19日

■趣旨:

我が国の社会課題は、社会構造の変化を背景に高度化・複雑化しており、行政やNPO等による単独のアプローチでは解決が困難になっています。今日の山積する社会課題を解決するには、セクター(行政、企業、NPO等団体、研究機関、その他)の垣根を越えて協働し、互いのアイデアやリソースを持ち寄り、新しい発想とネットワークで社会変革、ソーシャルイノベーションを引き起こすことが必要です。

「ソーシャルイノベーター支援制度」は、そうしたソーシャルイノベーションの創出に取り組む革新的な人材を日本中から募り、日本財団が年間の上限1億円、3年間で最大3億円の支援を提供する制度です。「ソーシャルイノベーター」として選出された方々には、日本財団とともに、ビジョンや戦略を精緻化し、セクターを越えたチームを組成して、我が国の社会課題の解決に挑んでいただきます。

2016年度は10組11名のソーシャルイノベーターを選出し、事業の立上げ資金を提供しました。うち3組は、2016年9月に行われた「日本財団ソーシャルイノベーションフォーラム2016」にて、事業拡大のための更なる支援を提供される「特別ソーシャルイノベーター」として表彰されました。

2017年度は、昨年度に引き続き、約10組の「ソーシャルイノベーター」を全国から募集します。

■本制度の概要:

申請者から約10組を「ソーシャルイノベーター(以下、SIという。)」として選出し、1組あたり上限500万円の助成を行う。

特に将来性のある取り組みを行うSIに対しては、2017年11月~12月に「ソーシャルイノベーションアワード」を授与し、最優秀賞1組には上限1億円/年、3年間にわたって計3億円を支援する。また、優秀賞2組には上限5,000万円/年、3年間にわたって計1.5億円を支援する。

■SIに求める要件:

・既成概念にとらわれない発想で、社会課題を解決する革新的ビジョンを描くこと

・社会課題解決に向けた出口(目標)を描き、事業の発展及び継続に向けた戦略を構想すること

・社会課題解決に向けた強い意欲を有し、プロジェクトを遂行する覚悟を有すること

・セクターを越えたチームを組成し、共通認識の醸成や利害関係の調整を行い、マルチセクターの協働を実現する能力を有すること

・自らの活動を積極的に発信し、内外の協力を引き出す訴求力及び説得力を有すること

■対象となる事業:

・日本に関する社会課題に挑戦するもの(既存の取組みに基づく事業でもよい)

・実現したい社会像及び事業の社会的波及効果が明確に示されているもの

・明確な出口(目標)が設定され、その実現の戦略とアプローチが掲示されているもの

・活動を進めるために必要なマルチセクターのチームが組成され、各セクターの役割分担及び機能が明確なもの(チームの構成員は今後交渉予定の団体・個人を含んでもよい)

■助成金額:

助成金総額: 300,000,000円

1件あたりの上限額: 5,000,000円

〇お問い合わせ先

日本財団ソーシャルイノベーター支援制度 事務センター

電話:03-6435-5752

メールアドレス:jimu_center@ps.nippon-foundation.or.jp

SI支援制度については全て折り返し対応とさせていただきます。

メールにてお問い合わせの際は、件名を「ソーシャルイノベーター支援制度」としてください。

携帯電話のアドレスをご利用の場合、日本財団ドメイン @ps.nippon-foundation.or.jp が受信可能な設定にしていただきますようお願いします。

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2017年04月25日

研修アーカイブページを公開しました!

みやざきNPO・協働支援センターのホームページ内に、研修アーカイブページを公開しました!

これまでセンターで開催してきたヒムカレッジなどの研修会をご紹介いたします!

各研修会のバナー画像をクリックすると研修会のレポートブログのリンクへ飛びますので、

詳細についてはそちらをご覧ください♪

http://miyazaki-ksc.org/seminar28.html

2017年04月24日

【イベント情報:みやざき国際ストリート音楽祭2017】

いよいよ今週4/29(土・祝)に『みやざき国際ストリート音楽祭2017』が開催されます!!!

塚越慎子(マリンバ)と辻本好美(尺八)の特別セッションをはじめ、中高生の吹奏楽や、コーラスグループなど様々なジャンルのアーティストによるステージをお送りします!

是非とも4/29(土・祝)は橘通りで素敵な音楽を堪能して下さい♪

詳細についてはFacebookページをご覧下さい。

https://www.facebook.com/miyazaki.ismf/

2017年04月24日

Wi-Fiが利用できるようになりました!

活動支援スペースなど当施設をご利用いただく方を対象に、

Wi-Fiを無料でご利用いただけるようになりました!

ご利用希望の方はカウンターにて接続用パスワードをお伝えしますので

お申し付けください。

不明な点はお気軽にスタッフまでお問い合わせくださいませ。

◎活動支援スペースのご利用につきましては、下記URLをご参照ください。

http://miyazaki-ksc.org/moushikomi.html

2017年04月20日

【助成金・公募情報】 第14回『九州ろうきん「NPO助成」

【助成金・公募情報】

第14回『九州ろうきん「NPO助成」

■関連URL:http://kyusyu.rokin.or.jp/company/csr/motion/#motion02

■募集時期:2017年4月17日(月)~6月9日(金)

ろうきんでは、NPO法人・ボランティアグループ・市民活動団体が行う活動や事業に対して、ボランティア預金「NPOパートナーズ」の寄付金とろうきんの拠出金を財源として助成を行っています。

これまでの助成額累計は925団体、2億328万円となります。ぜひともご活用ください。

■対象

NPO法人

ボランティアグループ

市民活動団体 等

■助成金総額

助成総額:1,560万円

宮崎県の助成枠:210万円

詳細につきましてはチラシ・ホームページをご参照ください。

http://kyusyu.rokin.or.jp/company/csr/motion/#motion02

○お問い合わせ

九州ろうきん宮崎県本部「NPO助成」係

〒880-0802 宮崎市別府町3-9

電話:0985-26-9206

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

第14回『九州ろうきん「NPO助成」

■関連URL:http://kyusyu.rokin.or.jp/company/csr/motion/#motion02

■募集時期:2017年4月17日(月)~6月9日(金)

ろうきんでは、NPO法人・ボランティアグループ・市民活動団体が行う活動や事業に対して、ボランティア預金「NPOパートナーズ」の寄付金とろうきんの拠出金を財源として助成を行っています。

これまでの助成額累計は925団体、2億328万円となります。ぜひともご活用ください。

■対象

NPO法人

ボランティアグループ

市民活動団体 等

■助成金総額

助成総額:1,560万円

宮崎県の助成枠:210万円

詳細につきましてはチラシ・ホームページをご参照ください。

http://kyusyu.rokin.or.jp/company/csr/motion/#motion02

○お問い合わせ

九州ろうきん宮崎県本部「NPO助成」係

〒880-0802 宮崎市別府町3-9

電話:0985-26-9206

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2017年04月18日

【イベント情報:早馬まつり】

平成29年4月29日(土)に三股町で早馬まつりが開催されます!

http://www.town.mimata.lg.jp/kanko/hayama-festival/

母智丘の大祭とともに都城・北諸地方における二大祭りといわれています。

毎年4月29日に早馬神社境内で五穀豊穣を祈願するジャンカン馬踊りをはじめ持ち回りで町内各地の郷土芸能が奉納されます。奉納が終わると各地区に繰り出し踊りを披露する「庭もどし」も行われます。

ステージでは、町内グループの踊り、ダンスやご当地ヒーロー「みまたレンジャー」ショー等が披露されます。また、弓道・剣道・四半的・柔道の奉納大会も同時開催されます。

詳細につきましてはホームページをご覧ください。

【開催日時】平成29年4月29日(土)9時~14時30分

【場所】早馬神社境内(三股町大字樺山3993-9)

○お問い合わせ先

三股町観光協会

tel 0986-52-9085

2017年04月16日

ヒムカレッジvol.4 『限界集落を蘇らせたスーパー公務員は、なぜローマ法王にお米を贈ったのか?』開催しました!

3月24日(金)に、氷見市地方創生アドバイザー、日蓮宗 本證山 妙法寺 第四十一世住職の高野 誠鮮さんをお招きし、ヒムカレッジvol.4『限界集落を蘇らせたスーパー公務員は、なぜローマ法王にお米を贈ったのか?』を開催いたしました!

□講師紹介

--------------------------------------

高野 誠鮮(たかの じょうせん) 氏

氷見市地方創生アドバイザー、日蓮宗 本證山 妙法寺 第四十一世住職

1955年 石川県羽咋市太田町生まれ。元地方公務員(羽咋市文化財室長 室長H28.3定年退職)

(経歴)

大学在学中から科学雑誌ライターとなり、テレビ番組の構成をてがける。実家の寺院を継ぐために能登半島に帰省し住職となる。

昭和59年4月~羽咋市勤務(臨時職員) 平成3年、任用委員会で吏員採用。

昭和59年「UFOでまちづくり」を羽咋市で勝手に開始

平成13年2月2日付 毎日新聞コラムで「スーパー公務員」と立川志の輔師匠が紹介。

平成14年「Time誌」で活動が特集される。宇宙とUFO国際会議の開催や公立宇宙科学博物館の建設にこぎつける。青年活動から地域社会活動に展開した。(神子原の取り組みが2005年毎日・地方自治大賞特別賞受賞となる。

平成20年6月25日、増田総務大臣委嘱による総務省地域創造アドバイザーとなる。

(主著等)

各種科学雑誌をはじめ、『ローマ法王に米を食べさせた男』(講談社)、『頭を下げない仕事術』(宝島社)、『日本農業再生論』(講談社)等。

(職歴・役職等)

フリーランス・科学ジャーナリスト (ペンネーム「飛島竜一」Ryuichi Tobishima)

NTV(日本テレビ) 11PM 第11弾~16弾 (水曜班11PM 企画・番組構成作家等)

平成27年TBS系列 連続ドラマ「ナポレオンの村」(主演 唐沢寿明 原案「ローマ法王に米を食べさせた男」)

--------------------------------------

今回はみやざきアートセンター4Fアートスペース1を会場に、何と100名以上の方々にご参加頂きました!

限界集落を蘇らせ、地元のお米「神子原米(みこはらまい)」をローマ法王に食べてもらい、米のブランド化を成功させるなど、様々なまちづくりを行ってきた伝説のスーパー公務員、高野誠鮮さんをお迎えし、ご講演頂きました!

石川県羽咋市の神子原地区。昭和40年の初頭には1000人が暮らしていたといいますが、平成17年には500人以下になっていました。

そんな集落にある実家の寺院に後継ぎのために帰ってきた高野さんは、僧侶だけでは食べていけないと感じ、羽咋市役所の臨時職員としても働くようになり、高野さんの限界集落でのまちづくりが始まりました。

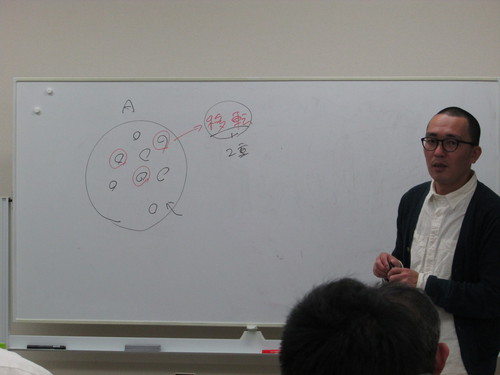

〇思考の方向性

高野さんはまちづくりを行う上での思考の方向性として、次の5つのポイントを上げれました。

・できない理由を考えない。

・条件を外に出さない。

・原因をリサーチする。(中途半端は言い訳)

本当に調べたのかソースにたどり着いたのか?

・Proactive Coping・・・ゴールに近づくための積極的で前向きな対処法を実施してみる。

・駄目もとで、とにかくやってみる。

〇課題をつきつけられどうするか?

また課題を突き付けられた時の考え方については以下のポイントを上げられました。

・改善できる可能性を模索(できない理由を挙げない)

・現状、状況を構造的に見る(直線的に考えない)

・根本的な原因に対して対応する(表面的な対策をしない)

(例:大会・委員会・会議開催だけで終わる)

・従来のルールを無視してみる(何故?従前の方法で解決できた?)

・構成する基本単位で考えて見る(例:集落-人)

・活性化ドラマとして考えてストーリーを考えてみる

・自分以外を「条件」にしない(例:予算・住民・上司)

・立場を変えて考えてみる(例:医者・プロデューサー他)

・全て関係していると考える(地球規模で考える)

〇なくてはならない公務員

「公務員には3種類しかいません。いてもいなくても良い公務員。いては困る公務員。なくてはならない公務員。」そう話す高野さん。

疲弊した集落には「なくてはならない職員」が必要であり、その「なくてはならない職員」には深い経験と深い知識が必要だということです。

「失敗した数だけ職員を褒めるような制度を作ってくださいよ」

当時、高野さんはそんな言葉を上司に言ったことがあるといいます。

失敗をしても周りがしっかりとバックアップするような環境や上司がいることこそが、「なくてはならない公務員」を増やすためには必要であり、自分自身も地域にとってなくてはならい存在になろうと意識しながらこれまでの活動を続けてきたということでした。

〇3つの基本戦略

高野さんのこれまでのまちづくり活動はしっかりとした戦略のもと実施してきたと高野さんは話されます。特に以下の4つの戦略を元に活動してきたということでした。

・多くの人を動かす「メディア戦略」(集団的意識)

・(購買意欲をかきたてる「ブランド化戦略」

・多くの人が訪ねる「交流戦略」

・(オーナー制度、直売所、農家レストランなど)

〇治療方法とやる気

これまでまちづくりを行う中で様々な課題と向き合ってきた高野さん。その課題の解決策として、「ここまで役所がするのか!」というやる気療法を行うということでした。

そして具体的には農業産物の流通形態を直売に(希望小売価格を生産者が設定する)するなどの根本治療を行ったり、空き家対策には「空き農家・農地情報バンク」、高齢化対策には若者の移住政策などを行い、下記の成果につながっていたということでした。

①高齢化率の改善54%⇒47.5%(平成21年)

②所得の向上 月額30万円超の農家

③年間8000万円超が集落に

④UIJターン現象(8名Uターン、若者移住)

⑤農家カフェの誕生(30代のUIJターン)

⑥夏と冬に大学生が集落合宿

⑦12家族35名が他県から移住

「地域にあるのもすべてを活かす。否定ではなく、活かす。」

講演の中での高野さんの言葉です。

まちづくりを行う時や地域と向き合う時に、何かとその地域の問題や課題にばかり、目が行きがちです。

もちろん課題や問題点を把握することも必要なことですが、それ以上に地域の良い所、魅力になり地域に活かせることを考えていくことこそが重要だと高野さんのお話から強く感じました。

そして、実は自分たちが課題や問題だと思っていたことが、地域の魅力につながることもあり、高野さんの言葉の通り「否定するのではなく、活かす。」ことこそが、

まちづくりには大切なことなのだと感じた今回のヒムカレッジでした。

ご参加頂いた皆様からは、

「今後の自身の考え方、生き方の参考になった。」

「本気で地域と向き合っているというのが凄く伝わってきて、やはり何をやるにも覚悟が必要だなと感じた。」

「自分が正しいと思ったことは、どのような批判や反対があってもやりぬくという気概は感銘しました。私も普段の生活で実践していきたいと思います。」

「以前高野さんの話を聞いて勇気付けられた。一度話を聞いてみてはと言われて今回参加しました。村人が自立・持続していけるプロデュースが大切だと感じました。」

といったご感想をいただきました。

参加していただいた皆様、講師の高野さん、本当にありがとうございました!

□講師紹介

--------------------------------------

高野 誠鮮(たかの じょうせん) 氏

氷見市地方創生アドバイザー、日蓮宗 本證山 妙法寺 第四十一世住職

1955年 石川県羽咋市太田町生まれ。元地方公務員(羽咋市文化財室長 室長H28.3定年退職)

(経歴)

大学在学中から科学雑誌ライターとなり、テレビ番組の構成をてがける。実家の寺院を継ぐために能登半島に帰省し住職となる。

昭和59年4月~羽咋市勤務(臨時職員) 平成3年、任用委員会で吏員採用。

昭和59年「UFOでまちづくり」を羽咋市で勝手に開始

平成13年2月2日付 毎日新聞コラムで「スーパー公務員」と立川志の輔師匠が紹介。

平成14年「Time誌」で活動が特集される。宇宙とUFO国際会議の開催や公立宇宙科学博物館の建設にこぎつける。青年活動から地域社会活動に展開した。(神子原の取り組みが2005年毎日・地方自治大賞特別賞受賞となる。

平成20年6月25日、増田総務大臣委嘱による総務省地域創造アドバイザーとなる。

(主著等)

各種科学雑誌をはじめ、『ローマ法王に米を食べさせた男』(講談社)、『頭を下げない仕事術』(宝島社)、『日本農業再生論』(講談社)等。

(職歴・役職等)

フリーランス・科学ジャーナリスト (ペンネーム「飛島竜一」Ryuichi Tobishima)

NTV(日本テレビ) 11PM 第11弾~16弾 (水曜班11PM 企画・番組構成作家等)

平成27年TBS系列 連続ドラマ「ナポレオンの村」(主演 唐沢寿明 原案「ローマ法王に米を食べさせた男」)

--------------------------------------

今回はみやざきアートセンター4Fアートスペース1を会場に、何と100名以上の方々にご参加頂きました!

限界集落を蘇らせ、地元のお米「神子原米(みこはらまい)」をローマ法王に食べてもらい、米のブランド化を成功させるなど、様々なまちづくりを行ってきた伝説のスーパー公務員、高野誠鮮さんをお迎えし、ご講演頂きました!

石川県羽咋市の神子原地区。昭和40年の初頭には1000人が暮らしていたといいますが、平成17年には500人以下になっていました。

そんな集落にある実家の寺院に後継ぎのために帰ってきた高野さんは、僧侶だけでは食べていけないと感じ、羽咋市役所の臨時職員としても働くようになり、高野さんの限界集落でのまちづくりが始まりました。

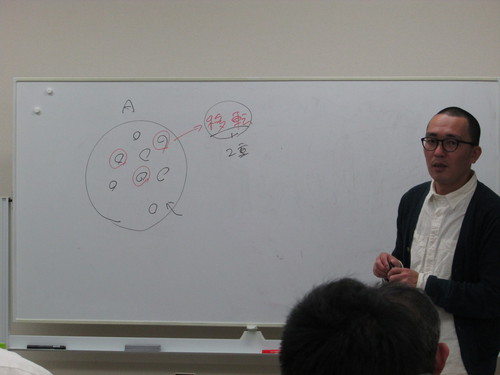

〇思考の方向性

高野さんはまちづくりを行う上での思考の方向性として、次の5つのポイントを上げれました。

・できない理由を考えない。

・条件を外に出さない。

・原因をリサーチする。(中途半端は言い訳)

本当に調べたのかソースにたどり着いたのか?

・Proactive Coping・・・ゴールに近づくための積極的で前向きな対処法を実施してみる。

・駄目もとで、とにかくやってみる。

〇課題をつきつけられどうするか?

また課題を突き付けられた時の考え方については以下のポイントを上げられました。

・改善できる可能性を模索(できない理由を挙げない)

・現状、状況を構造的に見る(直線的に考えない)

・根本的な原因に対して対応する(表面的な対策をしない)

(例:大会・委員会・会議開催だけで終わる)

・従来のルールを無視してみる(何故?従前の方法で解決できた?)

・構成する基本単位で考えて見る(例:集落-人)

・活性化ドラマとして考えてストーリーを考えてみる

・自分以外を「条件」にしない(例:予算・住民・上司)

・立場を変えて考えてみる(例:医者・プロデューサー他)

・全て関係していると考える(地球規模で考える)

〇なくてはならない公務員

「公務員には3種類しかいません。いてもいなくても良い公務員。いては困る公務員。なくてはならない公務員。」そう話す高野さん。

疲弊した集落には「なくてはならない職員」が必要であり、その「なくてはならない職員」には深い経験と深い知識が必要だということです。

「失敗した数だけ職員を褒めるような制度を作ってくださいよ」

当時、高野さんはそんな言葉を上司に言ったことがあるといいます。

失敗をしても周りがしっかりとバックアップするような環境や上司がいることこそが、「なくてはならない公務員」を増やすためには必要であり、自分自身も地域にとってなくてはならい存在になろうと意識しながらこれまでの活動を続けてきたということでした。

〇3つの基本戦略

高野さんのこれまでのまちづくり活動はしっかりとした戦略のもと実施してきたと高野さんは話されます。特に以下の4つの戦略を元に活動してきたということでした。

・多くの人を動かす「メディア戦略」(集団的意識)

・(購買意欲をかきたてる「ブランド化戦略」

・多くの人が訪ねる「交流戦略」

・(オーナー制度、直売所、農家レストランなど)

〇治療方法とやる気

これまでまちづくりを行う中で様々な課題と向き合ってきた高野さん。その課題の解決策として、「ここまで役所がするのか!」というやる気療法を行うということでした。

そして具体的には農業産物の流通形態を直売に(希望小売価格を生産者が設定する)するなどの根本治療を行ったり、空き家対策には「空き農家・農地情報バンク」、高齢化対策には若者の移住政策などを行い、下記の成果につながっていたということでした。

①高齢化率の改善54%⇒47.5%(平成21年)

②所得の向上 月額30万円超の農家

③年間8000万円超が集落に

④UIJターン現象(8名Uターン、若者移住)

⑤農家カフェの誕生(30代のUIJターン)

⑥夏と冬に大学生が集落合宿

⑦12家族35名が他県から移住

「地域にあるのもすべてを活かす。否定ではなく、活かす。」

講演の中での高野さんの言葉です。

まちづくりを行う時や地域と向き合う時に、何かとその地域の問題や課題にばかり、目が行きがちです。

もちろん課題や問題点を把握することも必要なことですが、それ以上に地域の良い所、魅力になり地域に活かせることを考えていくことこそが重要だと高野さんのお話から強く感じました。

そして、実は自分たちが課題や問題だと思っていたことが、地域の魅力につながることもあり、高野さんの言葉の通り「否定するのではなく、活かす。」ことこそが、

まちづくりには大切なことなのだと感じた今回のヒムカレッジでした。

ご参加頂いた皆様からは、

「今後の自身の考え方、生き方の参考になった。」

「本気で地域と向き合っているというのが凄く伝わってきて、やはり何をやるにも覚悟が必要だなと感じた。」

「自分が正しいと思ったことは、どのような批判や反対があってもやりぬくという気概は感銘しました。私も普段の生活で実践していきたいと思います。」

「以前高野さんの話を聞いて勇気付けられた。一度話を聞いてみてはと言われて今回参加しました。村人が自立・持続していけるプロデュースが大切だと感じました。」

といったご感想をいただきました。

参加していただいた皆様、講師の高野さん、本当にありがとうございました!

2017年04月15日

【助成金・公募情報】 平成29年度 高齢者による地域活性化促進事業

【助成金・公募情報】

平成29年度 高齢者による地域活性化促進事業

■関連URL:http://www-gpo3.mext.go.jp/MextKoboHP/list/kpdispDT.asp?id=KK0007456

■募集時期:2017年3月27日~2017年5月31日

■事業の趣旨:

我が国は、人口急減・超高齢化という大きな課題に直面しており、高齢者人口は増大し続けている。このような中においては、多くの高齢者がより一層元気に、豊かな知識・技術・経験を十分に生かしながら、地域の様々な課題解決のために自主的かつ継続的に活躍できる環境を整備することが必要である。そのために、高齢者施策に関わる地方公共団体の担当者、高齢者の学習・社会参加に関わる団体関係者並びに大学及び企業等の関係者の参画による「長寿社会における生涯学習政策フォーラム(以下「フォーラム」という。)」を開催し、高齢者の主体的な地域参画に関する事例及び関係者やアクティブシニアのネットワークづくりに関するノウハウを共有し、地域参画に意欲を持つ高齢者と活動の場を結びつける環境整備を促進する。

■事業の内容:

上記の趣旨を踏まえたフォーラムの企画・運営業務全般を委託する。フォーラムでは以下の内容を実施することとする。

○高齢者の主体的な地域参画に関する先導的な取組事例の紹介

○高齢者の学習環境及びネットワークづくりについての研究討議

○その他、高齢者教育に関する取組の先駆者や専門家からの講演 等

■応募制限

その他

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 任意団体は下記①~④を全て満たすものとする。

①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること

②団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

④団体活動の本拠としての事務所を有すること

■助成金総額

助成金総額: 2,400,000円

1件あたりの上限額: 1,200,000円

○お問い合わせ

【本件担当、連絡先】

住 所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2

担 当:文部科学省生涯学習政策局社会教育課図書館振興係 担当 村上

電 話:03-5253-4111(代)(内線2970)

FAX:03-6734-3718

E-mail:syakai@mext.go.jp

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

平成29年度 高齢者による地域活性化促進事業

■関連URL:http://www-gpo3.mext.go.jp/MextKoboHP/list/kpdispDT.asp?id=KK0007456

■募集時期:2017年3月27日~2017年5月31日

■事業の趣旨:

我が国は、人口急減・超高齢化という大きな課題に直面しており、高齢者人口は増大し続けている。このような中においては、多くの高齢者がより一層元気に、豊かな知識・技術・経験を十分に生かしながら、地域の様々な課題解決のために自主的かつ継続的に活躍できる環境を整備することが必要である。そのために、高齢者施策に関わる地方公共団体の担当者、高齢者の学習・社会参加に関わる団体関係者並びに大学及び企業等の関係者の参画による「長寿社会における生涯学習政策フォーラム(以下「フォーラム」という。)」を開催し、高齢者の主体的な地域参画に関する事例及び関係者やアクティブシニアのネットワークづくりに関するノウハウを共有し、地域参画に意欲を持つ高齢者と活動の場を結びつける環境整備を促進する。

■事業の内容:

上記の趣旨を踏まえたフォーラムの企画・運営業務全般を委託する。フォーラムでは以下の内容を実施することとする。

○高齢者の主体的な地域参画に関する先導的な取組事例の紹介

○高齢者の学習環境及びネットワークづくりについての研究討議

○その他、高齢者教育に関する取組の先駆者や専門家からの講演 等

■応募制限

その他

(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 任意団体は下記①~④を全て満たすものとする。

①定款、寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること

②団体等の意思を決定し、執行する組織が確立されていること

③自ら経理し、監査する等会計組織を有すること

④団体活動の本拠としての事務所を有すること

■助成金総額

助成金総額: 2,400,000円

1件あたりの上限額: 1,200,000円

○お問い合わせ

【本件担当、連絡先】

住 所:〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2

担 当:文部科学省生涯学習政策局社会教育課図書館振興係 担当 村上

電 話:03-5253-4111(代)(内線2970)

FAX:03-6734-3718

E-mail:syakai@mext.go.jp

★これまでの助成金・公募情報

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2017年04月14日

【里親制度説明会及び相談会のお知らせ】

里親普及促進センターみやざきからのお知らせです。

「里親制度」をより深く知って頂くために、説明会&相談会をを実施致します。

説明会&相談会の内容としては、

①里親制度の概要説明

②DVD(里親家庭ドキュメンタリー)または里親体験談

③質疑応答等・個別相談会 です。

参加費は、無料です。

参加ご希望の方は、下記までご連絡ください。

※地域を問わずご都合のつく日程でご参加いただけます。

どなたでも参加できますので、お申込みの上、ご参加ください。

会場・日時・定員などの詳細につきましては下記URLをご参照ください。

http://www.kodomo-bunka.org/setumei.php

《お問い合わせ》

【里親普及促進センターみやざき】

TEL/FAX 0985-20-1220

E-MAIL:satooya@kodomo-bunka.org

2017年04月13日

動画のアーカイブページを公開しました!

みやざきNPO・協働支援センターのホームページ内に、動画アーカイブページを公開しました!

(こちらの画像をクリックすればページに飛びます)

こちらのページでは、みやざきNPO・協働支援センターの研修会のダイジェスト動画やセンターのPR動画などを随時アップしていきます。

センターの事業内容や研修会の内容・雰囲気などが伝わるかと思いますので、

是非ともご覧くださいませ♪

また作成した動画はYouTubeで公開しておりますので、

協働支援センターのチャンネル登録も是非!

https://www.youtube.com/channel/UCgDGNOX42Ay7SCfqujNEyRA

(こちらの画像をクリックすればページに飛びます)

こちらのページでは、みやざきNPO・協働支援センターの研修会のダイジェスト動画やセンターのPR動画などを随時アップしていきます。

センターの事業内容や研修会の内容・雰囲気などが伝わるかと思いますので、

是非ともご覧くださいませ♪

また作成した動画はYouTubeで公開しておりますので、

協働支援センターのチャンネル登録も是非!

https://www.youtube.com/channel/UCgDGNOX42Ay7SCfqujNEyRA

2017年04月12日

【参加者募集中!椎葉百姓なりわい塾】

椎葉村に昔から伝わる、

自然の恵みを上手に生活に活かす知恵や技を学び、

なりわいにつなげてみませんか?

空き家改修や雑穀・野菜栽培、山菜保存食作りなど、

年間を通して開催されますので、是非ともご参加下さい。

詳細につきましてはチラシをご覧ください♪

○お問い合わせ・お申込み先

椎葉村かて~りの森

TEL:0982-67-3203(椎葉村役場地域振興課)

メール:kateeri.mori@gmail.com

facebookページ:https://www.facebook.com/shiiba.kateeri.no.mori/

担当:椎葉村地域おこし協力隊 川野さつき

2017年04月11日

【イベント情報:高千穂神社春季大祭】

毎年4月16日に行われる高千穂神社の大祭です!

http://takachiho-kanko.info/event/detail.php?yr=2017&mt=4&log=1491177242

毎年4月16日に行われる大祭。天下泰平・五穀豊穫を祈る高千穂地方最古の祭りで、式典の後、神輿が高千穂峡や町内を一巡します。神楽舞や棒術・白刀術の一行を従えたご神幸があります。

【開催日】2017年04月16日

【時間】御神幸

11:40 (高千穂神社本殿前出発)

12:00 (高千穂神社鳥居前出発)

【場所】高千穂神社周辺

○お問い合わせ先

高千穂神社

TEL:0982-72-2413

2017年04月09日

ヒムカレッジvol.3「災害ボランティアから考える~熊本復興支援ボランティアに学んだこと~」開催しました!

1月23日(月)に、被災地NGO恊働センター スタッフ・東禅寺(武雄市)副住職の鈴木 隆太さんをお招きし、ヒムカレッジvol.3「災害ボランティアから考える~熊本復興支援ボランティアに学んだこと~」を開催いたしました!

□講師紹介

--------------------------------------

鈴木 隆太 氏

被災地NGO恊働センター スタッフ・東禅寺(武雄市)副住職

愛知県名古屋市生まれ。19歳の時に阪神淡路大震災をニュースで触れ、そこから神戸でのボランティア活動を始める。その後、「被災地NGO恊働センター」立ち上げに関わり、国内外の災害救援に携わる。

2004年の中越地震の後、新潟県長岡市に移り住み、現地の復興支援を「中越復興市民会議(現・中越防災安全推進機構)」に所属して行う。

2005年の宮崎県の台風被害に際して、宮崎での支援活動をきっかけに、宮崎の皆さんと繋がりを持つ縁に恵まれた。

その後佐賀県に移住し、僧侶としての暮らしが始まるが、2016年の熊本地震後、4月14日から活動を始める。

--------------------------------------

平成28年4月14日に熊本県益城町で震度7の前震、同月16日に熊本県益城町と西原村で震度7の本震が発生し、甚大な被害が熊本を襲いました。

こうした中、宮崎県では行政やNPOといった官民協働による被災地支援の取組方針が打ち出され、みやざきNPO・協働支援センターは、熊本の西原村の被災地支援を実施するために必要な調整等を担うことになり、5月は毎週土曜日、日曜日の1泊2日、6月以降は毎週土曜日、日帰りで被災地支援を行ってきました。

これまでの宮崎―熊本支援ネットワークが行ってきた熊本地震被災地支援ボランティアの様子を記録動画として作成しておりますので、是非ともご覧ください。

今回のヒムカレッジでは、その時に西原村で活動の調整をしていただいたコーディネーターの鈴木隆太さんを講師にお迎えし、ご講演いただきました。

オープニングは鈴木さんの活動を記録した動画を皆さんにご覧いただきました。

〇熊本での活動の経緯

4月14日、前震が発生した時、佐賀の自宅にいた鈴木さん。

佐賀にいても大きな揺れを感じたそうです。そして車で熊本へ向かい夜中の2時に益城へ向かい、作業を行い15日の夜には佐賀に戻りましたが、16日に熊本県益城町と西原村で震度7の本震が発生しました。

熊本市内から阿蘇に行く入り口の所にある西原村。

斜面になった地形に家が集中しているため、宅地への被害が大きかったということが特徴としてあったということでした。

一方でサツマイモの名産地として有名な西原村は、

4月~5月にかけては植え付けの時期でもあるということから農家宅の被害が多くあったということです。

また報道では益城町などの被害状況が流れる事が多く、西原村には支援の手が行き届いていない状況が地震発生当初はあったといいます。そんな中、鈴木さんは被災地NGO恊働センターの他のスタッフさんと様々な地域を見て回り、西原村の被害状況や社協の人手不足などの問題を知り、西原村での活動を開始しました。

〇見えにくい被害

中越地震の時にも鈴木さんは現地で支援活動を行っていました。

その時にも車中泊をする方が多いということでしたが今回の熊本地震の時も車中泊をする方が多く、小さいお子さんがいる家族やペットを飼っている人は避難所に泊まらず車中泊を選択される方が多かったということでした。それが原因でエコノミー症候群になる方も多っかたということでしたが、西原村の場合はどの地域にどんな家族が住んでいいたのかをしっかりと把握していたこともあり、フォローは出来ていたということでした。

大分も一部損壊が5,000件にも昇るなどの被害が出ていましたが、激甚災害指定されていない地域では、高齢者や子供のいる家庭は夜は不安で公民館などで自主避難をする所も多かったそうです。自主避難のため、支援が行き届かない状況があったといいます。

見えない部分で支援を必要とされている方が多い状況はどの地域で災害が起きても出てくる問題なのだと鈴木さんは話されました。

〇応急危険度判定の混乱

余震などによる二次災害発生の危険の程度を判定する応急危険度判定の張り紙。程度によって赤・黄・緑(危険:赤/その建築物に立ち入ることは危険です。要注意:黄/立ち入りには十分注意してください。調査済:緑/その建築物は、使用可能です。)の色紙が建築物の見やすい場所に掲示されます。

しかしこの応急危険度判定で間違ってはいけないのが、これは罹災証明のための被害調査ではなく、建築物が使用できるか否かを応急的に判定するものだったため、「赤紙」が貼られると、イコール全壊という誤解が生じたり、ボランティア活動を行う上でも大きな混乱をもたらしていたといいます。

そのため応急危険度判定や罹災証明についての詳細を記した文書を建築士の方に作成してもらい、全戸に対して配布するなどの対応をしていったということでした。

活動するうえでも、場合によっては建築士の方などの専門家に見てもらいながらどのような活動が出来るか判断してもらったり、場合によってはその専門家の方に作業をお願いするなどの対応もしていたということでした。

「出来ないことを出来るようにしていく」

という意識をボランティアセンターの活動を行う上でとても大切にしていたそうです。

またこのような対応が出来たということは西原村の社会福祉協議会の方や役場の方をはじめ、何より、外から来た支援者を受け入れてくれた地元の方のおかげだったと鈴木さんは話します。

〇移転の課題

「どのような時期・場所で災害が起きたのか」

通り一辺倒の支援ではなく、被災地の状況をしっかりと見て支援を行うことが必要だと語る鈴木さん。

熊本地震では移転に関しても大きな課題がありました。

2004年に起きた中越地震では集団移転が行われる際、集落に残る人たちに対して、残せる宅地がある状況だったため、ほとんど支援をすることはなく、主に移転者に対して防災集団移転促進事業を使いながら、平場に造成した土地を提供し家を建てるなどの支援が行われました。

そのため、集落に残ることを選んだ人たちに対して土地の整備などの支援をする必要がほとんどなかったそうです。

しかし、熊本の場合は集落の宅地を整備しないといけないという状況と、一方で移転を希望する人たちにも支援が必要な状況が出ていました。

そしてこの2者に対して補助事業で支援を行おうとすると、補助事業が2重になってしまうため、集落に残る人は移転者に対して出る補助事業は使えないということが起きていました。各家庭の事情で残る人・移転する人がいるため、住民の間でも軋轢が生まれ、今でも難しい状況があるといいます。

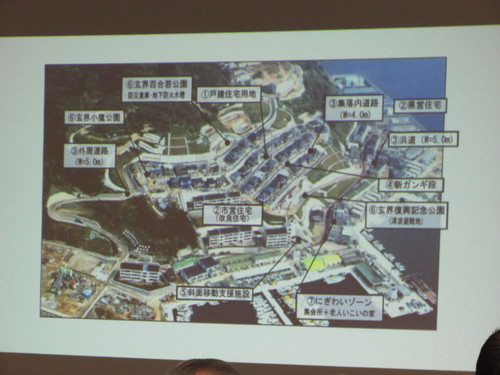

〇玄海島の視察

平成17年3月20日に10時53分に発生した福岡県西方沖地震で大きな被害をうけた玄海島。

昨年10月に鈴木さんは、その復興への取り組みを知るため視察に向かいました。

熊本と同様に斜面に建てられた家が多く、宅地への被害が大きかったといいます。

復興への取り組みとしては被災住宅が密集している地区の住環境改善と災害防止を図るため、小規模住宅改良事業の手法により、土地の買収や建物の除却を行った後、改良住宅の建築や戸建て用地の造成、道路・公園等の公共基盤設備を行いました。

公営住宅に入ることを選択した方は、115世帯、戸建ての住宅再建をされる方は50世帯あります。

特に公営住宅に入られる方は10年先を見据えて選択したということでしたが、土地を手放すということは財産を手放すということでもあり、次の世代に引き継げるものが何もなくなってしまうという課題があるということでした。

視察中、地元の方と交流する中で色んな方に言われたのが「とにかく、とことん話し合うべきだ」という言葉だったと鈴木さんは話します。

これから地域をどうしていくのか、

悩んでる部分も腹を割って話していくことが大切だということを改めて感じたということでした。

〇人口推移からみる支援活動

実は西原村は九州地方の中でも人口が増加している地域で、

田舎暮らしが再評価された状況などがあり、住む人が増えてきたということです。

地震直前までは7000人を超えていましたが、別の地域の仮説に住むことになった人がいたりするなどして、

今では減少していっている状況があるということでした。

そんな中、昔から西原村に住んでいる方、地震が起きて西原に移り住んできた方など、

それぞれで復興に向けての動きが出てきているといいます。

元々住んでいた人の中ではこれからの復興を考える組織が区長さんなどを中心に出来ていたり、

新しく西原に住み始めるようになった人の中では炊き出しを行ったり、地域のイベントに積極的に参加したりする動きも生まれてきているということでした。

また地元の方やボランティアの方たちと一緒に地域に出て、瓦礫ばっかりの村を少しでもきれいにしようと花を植えるプロジェクトを始めた方がいるなどの動きも西原村では起きているそうです。

このような復興に向けた取り組みが相互作用で良くなるように動かしていくことが必要だということでした。

〇中間支援の必要性

新潟では中越復興市民会議という中間支援組織を立ち上げ活動してきた鈴木さん。

熊本でもそういった組織を立ち上げていく動きがあるということですが、熊本では地域によって被災の度合いが違うため、熊本市ではあてはまるものが西原村ではあてはまらないという状況があり、地域の実情に合った支援メニューが必要だということでした。

宅地の支援や記録集を残す活動、神社を修繕するといった支援、地域でのイベントの開催など、現在、役場と連携をしながら動いているということでした。

また集落によっては集落に残る人・移転する人、それぞれの中で、

経済状況・安全の面・地元を離れたくないという想いなど様々な要因があり、折り合いのつかない気持ちを抱えた方々もいるということでした。そんな人々に寄り添っていけるような支援を続けていくことが必要だと鈴木さんは話します。

〇地域をこえた交流

鈴木さんが活動していた新潟の山古志村。今でも交流は続いており、最近そんな山古志村の方々からのメッセージ動画を撮影し、熊本の人へ届けたエピソードも。

その後山古志村の方に西原村へ実際に来ていただき、中越地震の時の心境や状況を話しに来てもらったりもしたそうです。

大きな災害を経験した人々同士だからこそ、励みになったり通じ合うような部分があり、こういった交流もこれからも続けていきたいということでした。

〇「受援」のチカラ

最後に鈴木さんは災害ボランティアをする上で、「『受援』力」が大切だ話されました。

今も西原村で活動させて頂いているとうことは、西原村の人が自分たちの活動を受け入れてくださる土壌があるからこそだということでした。

これまで様々な地域で支援活動を行ってきた鈴木さん。

地域によっては活動を中に入っていくことが難しい所もあったといいます。

しかし西原村の人は、活動を始めた当初から被災状況を語ってくれたり、外から来た人間を温かく受け入れて頂けたそうです。

自分の家が災害で被害を受けている状況の中で、ボランティアの活動を受け入れるということにも力が必要で、

西原村の人にはそんな「受援」力があり、そんな西原村の人たちだったからこそ鈴木さんもこれまで活動を続けてこれたのだということでした。

講演の後は、鈴木さんと特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の石田代表理事と、参加者の皆さんを交えながらのトークセッションが行われました。

熊本での宮崎-熊本支援ネットワークの支援活動の経緯や支援体制について語られる中、

参加者の方から出た「震災による影響や労働力の低下・高齢化による担い手不足が進む中で、農業に関する支援や呼びかけが西原村では出てきているのか?」という質問に対して、

鈴木さんは「萌の里という物産館があり、そこにかなりの数の農家さんが出品している。熊本地震の影響で休業が続いていたが仮店舗で営業が再開された。現時点では売り上げも少ない状況があるが本格的に営業が再開されれば農家さんにとって大きな力になっていくと思う。またこれまでやってきた農業ボランティアを地元の農家を中心としたグループにして、特産品の開発や高齢者の生きがいとなるような活動をしていく動きもある」とコメントされていました。

またトークセッションの中で鈴木さんは、西原村のボランティアセンターは、

全国からのボランティアを受け入れる支援体制で活動してきたと話されました。

そのことについて、これからの復興を考えると地域を限定せず全国の方からの支援を受けていた方が、支援活動のつながりの中から、次につながる展開や復興が前進する力になっていくという想いがあったからだということでした。

全国からボランティアを受け入れるということは、それだけの労力が必要になるということでもあり、反発する声もあったといいますが、

長期的な復興の取り組みや将来的な西原村の活性化のことを考えると必要なことだということでした。

また鈴木さんの「地域との繋がりを強く意識して活動していた」という言葉が印象的でした。

支援活動を行う時には地元の区長さんを始めとする、地元の方々が地域とボランティアをつなげていただけたということがあり、

そのおかげでニーズの発見や支援活動の進行がスムーズに出来ていたということでした。

この「地域とのつながり」は今後、起こりえる災害の時に、どの地域においても必要であり大切なことなのだと強く感じました。

ご参加頂いた皆様からは、

「西原村のボランティア活動が、受け手側からの状況として聞けたので良かった。また、鈴木さんの活動が非常に幅広い事が分かりました」

「大変ためになりました。宮崎で災害が発生した時に、少しでも役に立てるようにがんばりたいと思います。」

「興味深く大変有意義な話を聞かせていただきました。単にボランティアだけの話ではなく、人との地域とのつながりの在り方について感銘を受けました。これからも、自分にできるボランティアを行っていきたいと思います。」

「自分が被災者になった視点で支援のあり方を考える。受援力について宮崎も考えていく必要がある。」

といったご感想をいただきました。

間もなく熊本地震から一年が過ぎようとしています。

鈴木さんのお話にもあったように、支援する側だけではなく、

「受援」する側の視点を考えた上での災害ボランティアのあり方や、

地域とのつながりや関係性をいかに作っていけるかが,

これからの支援活動には大切なことなのだなと強く感じました。

またどの地域で災害が起きても、決して他人事にせず、いかに自分ごととして考えられるか、

鈴木さんのこれまでの活動や姿勢に学ぶことがとても多かった今回のヒムカレッジだったのではないでしょうか。

参加していただいた皆様、講師の鈴木さん、本当にありがとうございました!

□講師紹介

--------------------------------------

鈴木 隆太 氏

被災地NGO恊働センター スタッフ・東禅寺(武雄市)副住職

愛知県名古屋市生まれ。19歳の時に阪神淡路大震災をニュースで触れ、そこから神戸でのボランティア活動を始める。その後、「被災地NGO恊働センター」立ち上げに関わり、国内外の災害救援に携わる。

2004年の中越地震の後、新潟県長岡市に移り住み、現地の復興支援を「中越復興市民会議(現・中越防災安全推進機構)」に所属して行う。

2005年の宮崎県の台風被害に際して、宮崎での支援活動をきっかけに、宮崎の皆さんと繋がりを持つ縁に恵まれた。

その後佐賀県に移住し、僧侶としての暮らしが始まるが、2016年の熊本地震後、4月14日から活動を始める。

--------------------------------------

平成28年4月14日に熊本県益城町で震度7の前震、同月16日に熊本県益城町と西原村で震度7の本震が発生し、甚大な被害が熊本を襲いました。

こうした中、宮崎県では行政やNPOといった官民協働による被災地支援の取組方針が打ち出され、みやざきNPO・協働支援センターは、熊本の西原村の被災地支援を実施するために必要な調整等を担うことになり、5月は毎週土曜日、日曜日の1泊2日、6月以降は毎週土曜日、日帰りで被災地支援を行ってきました。

これまでの宮崎―熊本支援ネットワークが行ってきた熊本地震被災地支援ボランティアの様子を記録動画として作成しておりますので、是非ともご覧ください。

今回のヒムカレッジでは、その時に西原村で活動の調整をしていただいたコーディネーターの鈴木隆太さんを講師にお迎えし、ご講演いただきました。

オープニングは鈴木さんの活動を記録した動画を皆さんにご覧いただきました。

〇熊本での活動の経緯

4月14日、前震が発生した時、佐賀の自宅にいた鈴木さん。

佐賀にいても大きな揺れを感じたそうです。そして車で熊本へ向かい夜中の2時に益城へ向かい、作業を行い15日の夜には佐賀に戻りましたが、16日に熊本県益城町と西原村で震度7の本震が発生しました。

熊本市内から阿蘇に行く入り口の所にある西原村。

斜面になった地形に家が集中しているため、宅地への被害が大きかったということが特徴としてあったということでした。

一方でサツマイモの名産地として有名な西原村は、

4月~5月にかけては植え付けの時期でもあるということから農家宅の被害が多くあったということです。

また報道では益城町などの被害状況が流れる事が多く、西原村には支援の手が行き届いていない状況が地震発生当初はあったといいます。そんな中、鈴木さんは被災地NGO恊働センターの他のスタッフさんと様々な地域を見て回り、西原村の被害状況や社協の人手不足などの問題を知り、西原村での活動を開始しました。

〇見えにくい被害

中越地震の時にも鈴木さんは現地で支援活動を行っていました。

その時にも車中泊をする方が多いということでしたが今回の熊本地震の時も車中泊をする方が多く、小さいお子さんがいる家族やペットを飼っている人は避難所に泊まらず車中泊を選択される方が多かったということでした。それが原因でエコノミー症候群になる方も多っかたということでしたが、西原村の場合はどの地域にどんな家族が住んでいいたのかをしっかりと把握していたこともあり、フォローは出来ていたということでした。

大分も一部損壊が5,000件にも昇るなどの被害が出ていましたが、激甚災害指定されていない地域では、高齢者や子供のいる家庭は夜は不安で公民館などで自主避難をする所も多かったそうです。自主避難のため、支援が行き届かない状況があったといいます。

見えない部分で支援を必要とされている方が多い状況はどの地域で災害が起きても出てくる問題なのだと鈴木さんは話されました。

〇応急危険度判定の混乱

余震などによる二次災害発生の危険の程度を判定する応急危険度判定の張り紙。程度によって赤・黄・緑(危険:赤/その建築物に立ち入ることは危険です。要注意:黄/立ち入りには十分注意してください。調査済:緑/その建築物は、使用可能です。)の色紙が建築物の見やすい場所に掲示されます。

しかしこの応急危険度判定で間違ってはいけないのが、これは罹災証明のための被害調査ではなく、建築物が使用できるか否かを応急的に判定するものだったため、「赤紙」が貼られると、イコール全壊という誤解が生じたり、ボランティア活動を行う上でも大きな混乱をもたらしていたといいます。

そのため応急危険度判定や罹災証明についての詳細を記した文書を建築士の方に作成してもらい、全戸に対して配布するなどの対応をしていったということでした。

活動するうえでも、場合によっては建築士の方などの専門家に見てもらいながらどのような活動が出来るか判断してもらったり、場合によってはその専門家の方に作業をお願いするなどの対応もしていたということでした。

「出来ないことを出来るようにしていく」

という意識をボランティアセンターの活動を行う上でとても大切にしていたそうです。

またこのような対応が出来たということは西原村の社会福祉協議会の方や役場の方をはじめ、何より、外から来た支援者を受け入れてくれた地元の方のおかげだったと鈴木さんは話します。

〇移転の課題

「どのような時期・場所で災害が起きたのか」

通り一辺倒の支援ではなく、被災地の状況をしっかりと見て支援を行うことが必要だと語る鈴木さん。

熊本地震では移転に関しても大きな課題がありました。

2004年に起きた中越地震では集団移転が行われる際、集落に残る人たちに対して、残せる宅地がある状況だったため、ほとんど支援をすることはなく、主に移転者に対して防災集団移転促進事業を使いながら、平場に造成した土地を提供し家を建てるなどの支援が行われました。

そのため、集落に残ることを選んだ人たちに対して土地の整備などの支援をする必要がほとんどなかったそうです。

しかし、熊本の場合は集落の宅地を整備しないといけないという状況と、一方で移転を希望する人たちにも支援が必要な状況が出ていました。

そしてこの2者に対して補助事業で支援を行おうとすると、補助事業が2重になってしまうため、集落に残る人は移転者に対して出る補助事業は使えないということが起きていました。各家庭の事情で残る人・移転する人がいるため、住民の間でも軋轢が生まれ、今でも難しい状況があるといいます。

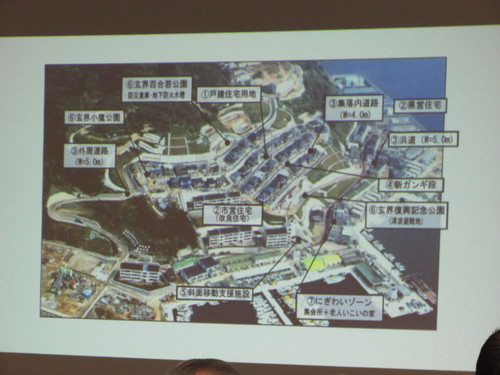

〇玄海島の視察

平成17年3月20日に10時53分に発生した福岡県西方沖地震で大きな被害をうけた玄海島。

昨年10月に鈴木さんは、その復興への取り組みを知るため視察に向かいました。

熊本と同様に斜面に建てられた家が多く、宅地への被害が大きかったといいます。

復興への取り組みとしては被災住宅が密集している地区の住環境改善と災害防止を図るため、小規模住宅改良事業の手法により、土地の買収や建物の除却を行った後、改良住宅の建築や戸建て用地の造成、道路・公園等の公共基盤設備を行いました。

公営住宅に入ることを選択した方は、115世帯、戸建ての住宅再建をされる方は50世帯あります。

特に公営住宅に入られる方は10年先を見据えて選択したということでしたが、土地を手放すということは財産を手放すということでもあり、次の世代に引き継げるものが何もなくなってしまうという課題があるということでした。

視察中、地元の方と交流する中で色んな方に言われたのが「とにかく、とことん話し合うべきだ」という言葉だったと鈴木さんは話します。

これから地域をどうしていくのか、

悩んでる部分も腹を割って話していくことが大切だということを改めて感じたということでした。

〇人口推移からみる支援活動

実は西原村は九州地方の中でも人口が増加している地域で、

田舎暮らしが再評価された状況などがあり、住む人が増えてきたということです。

地震直前までは7000人を超えていましたが、別の地域の仮説に住むことになった人がいたりするなどして、

今では減少していっている状況があるということでした。

そんな中、昔から西原村に住んでいる方、地震が起きて西原に移り住んできた方など、

それぞれで復興に向けての動きが出てきているといいます。

元々住んでいた人の中ではこれからの復興を考える組織が区長さんなどを中心に出来ていたり、

新しく西原に住み始めるようになった人の中では炊き出しを行ったり、地域のイベントに積極的に参加したりする動きも生まれてきているということでした。

また地元の方やボランティアの方たちと一緒に地域に出て、瓦礫ばっかりの村を少しでもきれいにしようと花を植えるプロジェクトを始めた方がいるなどの動きも西原村では起きているそうです。

このような復興に向けた取り組みが相互作用で良くなるように動かしていくことが必要だということでした。

〇中間支援の必要性

新潟では中越復興市民会議という中間支援組織を立ち上げ活動してきた鈴木さん。

熊本でもそういった組織を立ち上げていく動きがあるということですが、熊本では地域によって被災の度合いが違うため、熊本市ではあてはまるものが西原村ではあてはまらないという状況があり、地域の実情に合った支援メニューが必要だということでした。

宅地の支援や記録集を残す活動、神社を修繕するといった支援、地域でのイベントの開催など、現在、役場と連携をしながら動いているということでした。

また集落によっては集落に残る人・移転する人、それぞれの中で、

経済状況・安全の面・地元を離れたくないという想いなど様々な要因があり、折り合いのつかない気持ちを抱えた方々もいるということでした。そんな人々に寄り添っていけるような支援を続けていくことが必要だと鈴木さんは話します。

〇地域をこえた交流

鈴木さんが活動していた新潟の山古志村。今でも交流は続いており、最近そんな山古志村の方々からのメッセージ動画を撮影し、熊本の人へ届けたエピソードも。

その後山古志村の方に西原村へ実際に来ていただき、中越地震の時の心境や状況を話しに来てもらったりもしたそうです。

大きな災害を経験した人々同士だからこそ、励みになったり通じ合うような部分があり、こういった交流もこれからも続けていきたいということでした。

〇「受援」のチカラ

最後に鈴木さんは災害ボランティアをする上で、「『受援』力」が大切だ話されました。

今も西原村で活動させて頂いているとうことは、西原村の人が自分たちの活動を受け入れてくださる土壌があるからこそだということでした。

これまで様々な地域で支援活動を行ってきた鈴木さん。

地域によっては活動を中に入っていくことが難しい所もあったといいます。

しかし西原村の人は、活動を始めた当初から被災状況を語ってくれたり、外から来た人間を温かく受け入れて頂けたそうです。

自分の家が災害で被害を受けている状況の中で、ボランティアの活動を受け入れるということにも力が必要で、

西原村の人にはそんな「受援」力があり、そんな西原村の人たちだったからこそ鈴木さんもこれまで活動を続けてこれたのだということでした。

講演の後は、鈴木さんと特定非営利活動法人 宮崎文化本舗の石田代表理事と、参加者の皆さんを交えながらのトークセッションが行われました。

熊本での宮崎-熊本支援ネットワークの支援活動の経緯や支援体制について語られる中、

参加者の方から出た「震災による影響や労働力の低下・高齢化による担い手不足が進む中で、農業に関する支援や呼びかけが西原村では出てきているのか?」という質問に対して、

鈴木さんは「萌の里という物産館があり、そこにかなりの数の農家さんが出品している。熊本地震の影響で休業が続いていたが仮店舗で営業が再開された。現時点では売り上げも少ない状況があるが本格的に営業が再開されれば農家さんにとって大きな力になっていくと思う。またこれまでやってきた農業ボランティアを地元の農家を中心としたグループにして、特産品の開発や高齢者の生きがいとなるような活動をしていく動きもある」とコメントされていました。

またトークセッションの中で鈴木さんは、西原村のボランティアセンターは、

全国からのボランティアを受け入れる支援体制で活動してきたと話されました。

そのことについて、これからの復興を考えると地域を限定せず全国の方からの支援を受けていた方が、支援活動のつながりの中から、次につながる展開や復興が前進する力になっていくという想いがあったからだということでした。

全国からボランティアを受け入れるということは、それだけの労力が必要になるということでもあり、反発する声もあったといいますが、

長期的な復興の取り組みや将来的な西原村の活性化のことを考えると必要なことだということでした。

また鈴木さんの「地域との繋がりを強く意識して活動していた」という言葉が印象的でした。

支援活動を行う時には地元の区長さんを始めとする、地元の方々が地域とボランティアをつなげていただけたということがあり、

そのおかげでニーズの発見や支援活動の進行がスムーズに出来ていたということでした。

この「地域とのつながり」は今後、起こりえる災害の時に、どの地域においても必要であり大切なことなのだと強く感じました。

ご参加頂いた皆様からは、

「西原村のボランティア活動が、受け手側からの状況として聞けたので良かった。また、鈴木さんの活動が非常に幅広い事が分かりました」

「大変ためになりました。宮崎で災害が発生した時に、少しでも役に立てるようにがんばりたいと思います。」

「興味深く大変有意義な話を聞かせていただきました。単にボランティアだけの話ではなく、人との地域とのつながりの在り方について感銘を受けました。これからも、自分にできるボランティアを行っていきたいと思います。」

「自分が被災者になった視点で支援のあり方を考える。受援力について宮崎も考えていく必要がある。」

といったご感想をいただきました。

間もなく熊本地震から一年が過ぎようとしています。

鈴木さんのお話にもあったように、支援する側だけではなく、

「受援」する側の視点を考えた上での災害ボランティアのあり方や、

地域とのつながりや関係性をいかに作っていけるかが,

これからの支援活動には大切なことなのだなと強く感じました。

またどの地域で災害が起きても、決して他人事にせず、いかに自分ごととして考えられるか、

鈴木さんのこれまでの活動や姿勢に学ぶことがとても多かった今回のヒムカレッジだったのではないでしょうか。

参加していただいた皆様、講師の鈴木さん、本当にありがとうございました!

2017年04月05日

熊本地震被災地支援ボランティアの記録動画を公開しました。

間もなく熊本地震から一年が過ぎようとしています。

被災された皆さまにおかれましては、

心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

そして、宮崎―熊本支援ネットワークの支援活動に、

ご登録・ご参加いただいた皆様、

たくさんのご支援を頂き、ありがとうございました。

これまで宮崎―熊本支援ネットワークが行ってきた

熊本地震被災地支援ボランティアの様子を記録動画として作成しましたので、

是非ともご覧ください。

被災された皆さまにおかれましては、

心よりお見舞い申し上げますとともに、

被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

そして、宮崎―熊本支援ネットワークの支援活動に、

ご登録・ご参加いただいた皆様、

たくさんのご支援を頂き、ありがとうございました。

これまで宮崎―熊本支援ネットワークが行ってきた

熊本地震被災地支援ボランティアの様子を記録動画として作成しましたので、

是非ともご覧ください。

2017年04月05日

【動画でみる!ヒムカレッジ!】ヒムカレッジ2016 vol.2 デザインを見える化するワークショップ

12月11日(日)に、ホップステップアヤウェブ代表 ヒダカ アヤさんをお招きし開催した、

ヒムカレッジ2016 vol.2

「 デザインを見える化するワークショップ チラシづくり 「課題」発見 「悩み」解決 ワークショップ」

こちらの講座を3分間にまとめたダイジェスト動画を公開しております!

当日の講座の流れや会場の雰囲気が感じられるかと思いますので、是非ともご覧ください!

この講座についてもっと詳しく知りたい方は下記URLから活動レポートをご覧ください♪

http://ksc.miyachan.cc/e507952.html

ヒムカレッジ2016 vol.2

「 デザインを見える化するワークショップ チラシづくり 「課題」発見 「悩み」解決 ワークショップ」

こちらの講座を3分間にまとめたダイジェスト動画を公開しております!

当日の講座の流れや会場の雰囲気が感じられるかと思いますので、是非ともご覧ください!

この講座についてもっと詳しく知りたい方は下記URLから活動レポートをご覧ください♪

http://ksc.miyachan.cc/e507952.html