› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › スタッフブログ

› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › スタッフブログ2018年06月29日

【地域づくりと宮崎101人】④内藤 充眞院(ないとう じゅうしんいん)

こんにちは!みやざきNPO・協働支援センターの大岐です!

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で、宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!4人目はこの方!

④内藤 充眞院(ないとう じゅうしんいん) 1800~1880

●源氏物語注釈の才女

彦根藩主井伊直中の第9子で名は充姫、内藤家に嫁ぎ繁子と名乗るが、夫の政傾が37歳で逝去後、髪をおろし充眞院と称した。35歳であった。文学、絵画の才に優れ、女性の作品として高く評価される旅日記2編がある。

江戸~延岡往復の日記で『五十三次ねむりの合の手』江戸-延岡。『海陸返り咲ことばの手拍子』が延岡-江戸。どちらも自筆のスケッチ入りで、神官、かご、宿場の娘、川渡し、港のにぎわいなど、さらに荒井(新居)の関所の、「女人改め」の描写は、人見女の服装を克明に記している。元治から慶応へ元号が変わった道中での時代の推移がよみとれる。政変の続く中で、参勤交代制度の変革に伴う江戸と領地を往復の旅日記である。将軍家茂の先発隊と遭遇し、また公家衆との行き合いを避けるなど、崩壊してゆく権威を譜代大名家の女65歳の視座がとらえる。

1860(万延元)年3月の雪を血で染めた桜田門外の変で、暗殺された大老井伊直弼(なおすけ)は充眞院の弟であった。充眞院は1863(文久3)年延岡へ。2年後再び江戸へ向かう。

内藤家は代々風雅な藩主が多く、充眞院は風虎(義泰)の家集を発見、修復し後書きを自分で書く。品位、玲瀧(れいろう)と匂(にお)う名文である。

源氏物語に通暁し54帖の注釈。また、美術の造けいも深く金比羅参拝の折、大書院での観照は卓抜である。子どもの無い充眞院は姪の光姫を旅に同行、厳しいしつけと母心旅情が供の者へのいたわりとともに光っている。天賦ともいえる才華の女人は、東京青山墓地に眠っている。(三島 敏子)

◎時空をこえて

延岡の生活を基にウィットに富むエッセイ集「色々見聞きしたる事を笑ひに書」は、蛇よけのまじない、金魚の飼い方など、まちの様子に精通した内容で他に多数の著書がある。

日記の1節、小雨の街道で〈…ほこほこと三味線の音ス…〉2階の女の艶(つや)っぽい幻影が浮かぶ。歌舞音曲(おんぎょく)の情緒風流をもたしなみ、地元の名物に美味求心をこらす。庶民のくらしに、心ゆき届く描写が多い。

1865(元治2)年3月15日、江戸へ旅立つ-港までは川下りの御座船、別れを惜しみ船を追う娘たち、小雨けぶる城の藤は花盛りせめてかたみと1枝を手折り、船に結び歌を詠む〈けふこそハ(は)つきぬ名残を川水に移してにほへ藤浪のはな〉。延岡の女性たちの「充眞院を学ぶ会」は発足10周年に当たって充眞院の遺徳顕彰のため、多くの人々の賛同を得て1997(平成9)年秋、記念像を建立。その深沈とした眼差しは念珠を手に、時空をこえる。

大岐ちゃんメモ

内藤充眞院は江戸で生まれ60年以上ほとんど江戸から出たことが無かったようです。延岡に帰ることになった時60歳を超えており、それだけ当時の江戸が混乱していた事が分かります。

充眞院の銅像がある内藤記念館は現在閉館中。パワーアップするために改装中とのことです!!

開館したらぜひ遊びに行きましょー!!

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で、宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!4人目はこの方!

④内藤 充眞院(ないとう じゅうしんいん) 1800~1880

●源氏物語注釈の才女

彦根藩主井伊直中の第9子で名は充姫、内藤家に嫁ぎ繁子と名乗るが、夫の政傾が37歳で逝去後、髪をおろし充眞院と称した。35歳であった。文学、絵画の才に優れ、女性の作品として高く評価される旅日記2編がある。

江戸~延岡往復の日記で『五十三次ねむりの合の手』江戸-延岡。『海陸返り咲ことばの手拍子』が延岡-江戸。どちらも自筆のスケッチ入りで、神官、かご、宿場の娘、川渡し、港のにぎわいなど、さらに荒井(新居)の関所の、「女人改め」の描写は、人見女の服装を克明に記している。元治から慶応へ元号が変わった道中での時代の推移がよみとれる。政変の続く中で、参勤交代制度の変革に伴う江戸と領地を往復の旅日記である。将軍家茂の先発隊と遭遇し、また公家衆との行き合いを避けるなど、崩壊してゆく権威を譜代大名家の女65歳の視座がとらえる。

1860(万延元)年3月の雪を血で染めた桜田門外の変で、暗殺された大老井伊直弼(なおすけ)は充眞院の弟であった。充眞院は1863(文久3)年延岡へ。2年後再び江戸へ向かう。

内藤家は代々風雅な藩主が多く、充眞院は風虎(義泰)の家集を発見、修復し後書きを自分で書く。品位、玲瀧(れいろう)と匂(にお)う名文である。

源氏物語に通暁し54帖の注釈。また、美術の造けいも深く金比羅参拝の折、大書院での観照は卓抜である。子どもの無い充眞院は姪の光姫を旅に同行、厳しいしつけと母心旅情が供の者へのいたわりとともに光っている。天賦ともいえる才華の女人は、東京青山墓地に眠っている。(三島 敏子)

◎時空をこえて

延岡の生活を基にウィットに富むエッセイ集「色々見聞きしたる事を笑ひに書」は、蛇よけのまじない、金魚の飼い方など、まちの様子に精通した内容で他に多数の著書がある。

日記の1節、小雨の街道で〈…ほこほこと三味線の音ス…〉2階の女の艶(つや)っぽい幻影が浮かぶ。歌舞音曲(おんぎょく)の情緒風流をもたしなみ、地元の名物に美味求心をこらす。庶民のくらしに、心ゆき届く描写が多い。

1865(元治2)年3月15日、江戸へ旅立つ-港までは川下りの御座船、別れを惜しみ船を追う娘たち、小雨けぶる城の藤は花盛りせめてかたみと1枝を手折り、船に結び歌を詠む〈けふこそハ(は)つきぬ名残を川水に移してにほへ藤浪のはな〉。延岡の女性たちの「充眞院を学ぶ会」は発足10周年に当たって充眞院の遺徳顕彰のため、多くの人々の賛同を得て1997(平成9)年秋、記念像を建立。その深沈とした眼差しは念珠を手に、時空をこえる。

大岐ちゃんメモ

内藤充眞院は江戸で生まれ60年以上ほとんど江戸から出たことが無かったようです。延岡に帰ることになった時60歳を超えており、それだけ当時の江戸が混乱していた事が分かります。

充眞院の銅像がある内藤記念館は現在閉館中。パワーアップするために改装中とのことです!!

開館したらぜひ遊びに行きましょー!!

2018年06月28日

【地域づくりと宮崎101人】③安井 息軒(やすいそっけん)

こんにちは!みやざきNPO・協働支援センターの大岐です!

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

そんな中宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!3人目はこの方!

③安井 息軒(やすいそっけん)1799~1876

●将軍直参の大儒学者

息軒の父・滄洲(そうしゅう)も優れた儒学者であった。その教育を受けて、幼少の時から勉学に努めた。

息軒は通称「仲平」と呼ばれた。仲平の生い立ちや、成年に達してから大阪に出ての刻苦勉励の様子、やがて江戸に出て昌平黌(しょうへいこう)に学んだ時期の修学力行ぶりは、明治の文豪・森鴎外の「安井夫人」に親しみ深く描かれている。

江戸の自室に「今は音を忍が岡の時鳥いつか雲井のよそに名告らむ」と書いて張っていた。いつか天下に名を知られる人間になってやるぞというひそかな決意は、まさに青雲の志そのものである。

28歳で藩主・伊東祐相(すけとも)の侍読(藩主に講義する人)となり、翌年帰国して夫人を迎えた。

藩主に仕える傍ら父・滄洲を助けて、清武の明教堂で子弟の教育にあたったが、1831(天保2)年、滄洲が藩校振徳堂総裁となったので、飫肥に移ってその教育に従事した。

1838(天保9)年、藩務を辞して江戸に上り翌年「三計塾」を開いた。以後37年間に2,000人の塾生を育てた。江戸に遊学する諸藩の学徒で、他の塾に物足りなくなった者は、三計塾に入ったと伝えられている。明治の歴史に名を残した谷干城(たてき)、品川弥二郎、陸奥宗光、三好退蔵などはこの塾生であった。

藩主に進言して、飫肥藩内で種痘を実施したり、養老の礼を行ったりした。養老の礼は、75歳以上の高齢者を藩主が招待して、懇切に酒肴でもてなした。1862(文久2)年、息軒は将軍直参の儒学者となったが、幕府の余命はその後5年しかなかった。(甲斐 亮典)

◎安井息軒旧宅

清武町中野に保存されている安井息軒旧宅。旧宅としては、本県唯一の国指定史跡である。庭園の一隅に「安井息軒先生誕生地」の記念碑がある。題字は徳川家達(いえさと)の筆跡。家達は徳川慶喜の水戸退去後に、徳川宗家を継いだ人。後に貴族院議長となった。

碑文の作者は、息軒の孫・安井小太郎である。書は最後の藩主・伊東祐帰(すけより)の嫡男・祐弘の筆。1929(昭和4)年「半九公園」の完成時に建てられた。「半九」とは、息軒の号で「百里を行く者は九十里をもって半ばとする」の意味である。

出典:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/003/003.html

大岐ちゃんメモ

安井息軒は、国の繁栄には「人材育成」と「文化の繁栄」が大事だと考えたそうで、弟子をたくさんとったそうです。その弟子を代表して陸奥宗光がいますが、前回ブログで取り上げた小村寿太郎はこの陸奥宗光に認められ、外交の世界に入ったそうです。

なんか歴史がつながっている感じがします。小村「息軒先生どんな方でした?」陸奥「いやめちゃくちゃこわかったよ~厳しかったぜ!」なんて会話をしていたかもしれませんね。しかも外国に向かう船の上とかで。

安井息軒も宮崎県総合文化公園に銅像が立っています。

安井息軒ゆかりの地として

安井息軒旧家(宮崎県宮崎市清武町加納甲3368-1)国指定文化財

宮崎市きよたけ歴史館( 宮崎県宮崎市清武町加納甲3378-1)

等があります。観光の際ぜひお立ち寄りください。

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

そんな中宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!3人目はこの方!

③安井 息軒(やすいそっけん)1799~1876

●将軍直参の大儒学者

息軒の父・滄洲(そうしゅう)も優れた儒学者であった。その教育を受けて、幼少の時から勉学に努めた。

息軒は通称「仲平」と呼ばれた。仲平の生い立ちや、成年に達してから大阪に出ての刻苦勉励の様子、やがて江戸に出て昌平黌(しょうへいこう)に学んだ時期の修学力行ぶりは、明治の文豪・森鴎外の「安井夫人」に親しみ深く描かれている。

江戸の自室に「今は音を忍が岡の時鳥いつか雲井のよそに名告らむ」と書いて張っていた。いつか天下に名を知られる人間になってやるぞというひそかな決意は、まさに青雲の志そのものである。

28歳で藩主・伊東祐相(すけとも)の侍読(藩主に講義する人)となり、翌年帰国して夫人を迎えた。

藩主に仕える傍ら父・滄洲を助けて、清武の明教堂で子弟の教育にあたったが、1831(天保2)年、滄洲が藩校振徳堂総裁となったので、飫肥に移ってその教育に従事した。

1838(天保9)年、藩務を辞して江戸に上り翌年「三計塾」を開いた。以後37年間に2,000人の塾生を育てた。江戸に遊学する諸藩の学徒で、他の塾に物足りなくなった者は、三計塾に入ったと伝えられている。明治の歴史に名を残した谷干城(たてき)、品川弥二郎、陸奥宗光、三好退蔵などはこの塾生であった。

藩主に進言して、飫肥藩内で種痘を実施したり、養老の礼を行ったりした。養老の礼は、75歳以上の高齢者を藩主が招待して、懇切に酒肴でもてなした。1862(文久2)年、息軒は将軍直参の儒学者となったが、幕府の余命はその後5年しかなかった。(甲斐 亮典)

◎安井息軒旧宅

清武町中野に保存されている安井息軒旧宅。旧宅としては、本県唯一の国指定史跡である。庭園の一隅に「安井息軒先生誕生地」の記念碑がある。題字は徳川家達(いえさと)の筆跡。家達は徳川慶喜の水戸退去後に、徳川宗家を継いだ人。後に貴族院議長となった。

碑文の作者は、息軒の孫・安井小太郎である。書は最後の藩主・伊東祐帰(すけより)の嫡男・祐弘の筆。1929(昭和4)年「半九公園」の完成時に建てられた。「半九」とは、息軒の号で「百里を行く者は九十里をもって半ばとする」の意味である。

出典:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/003/003.html

大岐ちゃんメモ

安井息軒は、国の繁栄には「人材育成」と「文化の繁栄」が大事だと考えたそうで、弟子をたくさんとったそうです。その弟子を代表して陸奥宗光がいますが、前回ブログで取り上げた小村寿太郎はこの陸奥宗光に認められ、外交の世界に入ったそうです。

なんか歴史がつながっている感じがします。小村「息軒先生どんな方でした?」陸奥「いやめちゃくちゃこわかったよ~厳しかったぜ!」なんて会話をしていたかもしれませんね。しかも外国に向かう船の上とかで。

安井息軒も宮崎県総合文化公園に銅像が立っています。

安井息軒ゆかりの地として

安井息軒旧家(宮崎県宮崎市清武町加納甲3368-1)国指定文化財

宮崎市きよたけ歴史館( 宮崎県宮崎市清武町加納甲3378-1)

等があります。観光の際ぜひお立ち寄りください。

2018年06月27日

【地域づくりと宮崎101人】②小村 寿太郎(こむら じゅたろう)

こんにちは!みやざきNPO・協働支援センターの大岐です!

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で、宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!2人目はこの方!

②小村 寿太郎(こむら じゅたろう)1855~1911

●偉大な業績の外交官

現在の日南市飫肥に生まれた。7歳の時藩校振徳堂に入り勉学にはげみ、15歳でないと入寮できない振徳堂東寮入寮を14歳の時認められた。

秀才の寿太郎は15歳の時、藩の留学生として学友5人とともに長崎へ遊学し英語を学んだ。さらに、彼1人だけが東京大学の前身大学南校に進んだ。同校でも優秀で、1875(明治8)年、21歳のとき文部省第1回留学生の11人に選ばれ、米国・ハーバード大学で法律を学び優秀な成績で卒業した。

帰国後、大阪裁判所判事、外務省翻訳局長などを経て駐米・駐露特命全権公使、47歳で外務大臣となり、1902(同35)年に日英同盟を締結した。

1904(同37)年、日露戦争が起こった。わが国は戦争が長引くと不利になる状況のもと、アメリカの仲介でポーツマス講和会議に臨んだ。ロシア側の譲歩しない強い態度で交渉は大いに難航したが、寿太郎のすぐれた英知で終結をみた。

その後、再び外務大臣となり、各国との条約改正をすすめ、不平等な関税自主権も回復させた。1911(同44)年、外務大臣を辞任し、神奈川県葉山で永眠、57歳だった。

子供のころから秀才であったが、特に記憶力は並外れていたという。

外務大臣としての議会での外交演説も、1度原稿に目を通すと、演壇では原稿なしで1字1句間違えず演説し、また、日英同盟協約もその成立の時には、英文和文ともに全文をそらんじていたといい、寿太郎の記憶力が尋常ではなかったことを証明する逸話である。(前田 博仁)

◎大統額がみた寿太郎とウィッテ

ポーツマス講和会議には米国大統領ルーズベルトの仲介で、日本は寿太郎が、ロシアはウィッテが臨んだ。

講和成立後、ルーズベルトはジョルジ・トレベルヤンへの書簡で「日本人は常に余に真実を語り、極めて秘密性を有し、およそ彼らが言明したことは必ず実行した。とくに彼らは互いに信頼し、共同して行動する。しかるに、ロシア人は互いに信頼せず、けん制し、虚言を弄し、極めて不健全かつ普遍的な腐敗と利己とを示した」と日本人とロシア人を評している。

小村の飾らない誠実さを大統領は信用したのである。

さらにウィッテについて述べている。「予は彼を好まない。何故ならば彼の大言自負はただに愚を示すのみならず、これを日本人の紳士的な自重・自制に比すれは驚くほど粗野であるからである。かつ、予は彼を高尚な思想の欠けたる甚だしきわがまま者とみた。」

転載:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/002/002.html

大岐ちゃんメモ

小村寿太郎に関する好きな話がこちら

「伝説の1分間スピーチ」

1906(明治39)年ポーツマス平和条約を締結し、大役を果たした寿太郎は、帰国後県立宮崎中(現・宮崎大宮高校)で講演を行います。その時、寿太郎の講演はたった1分。

「諸君は正直であれ。正直と言うことは何より大切である。」

諭すようにこれだけを話すと、寿太郎は演壇を降ります。大国との会議の様子など、雄弁な語りを期待した生徒たちに対して、この短いスピーチは強い印象を残しました。

「宮崎県郷土先覚者」より

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kenmin/kokusai/senkaku/index.html

正直に生きて参ります!・・・ これからは正直に生きていきます・・・

これからは正直に生きていきます・・・

小村寿太郎ゆかりの地として

国際交流センター 小村記念館 (宮崎県日南市飫肥4丁目2-20-1)

振徳堂 (日南市飫肥10丁目2番1)

宮崎県総合文化公園に銅像

等あります。観光がてらのぞいてみてはいかがでしょうか・・・

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で、宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!2人目はこの方!

②小村 寿太郎(こむら じゅたろう)1855~1911

●偉大な業績の外交官

現在の日南市飫肥に生まれた。7歳の時藩校振徳堂に入り勉学にはげみ、15歳でないと入寮できない振徳堂東寮入寮を14歳の時認められた。

秀才の寿太郎は15歳の時、藩の留学生として学友5人とともに長崎へ遊学し英語を学んだ。さらに、彼1人だけが東京大学の前身大学南校に進んだ。同校でも優秀で、1875(明治8)年、21歳のとき文部省第1回留学生の11人に選ばれ、米国・ハーバード大学で法律を学び優秀な成績で卒業した。

帰国後、大阪裁判所判事、外務省翻訳局長などを経て駐米・駐露特命全権公使、47歳で外務大臣となり、1902(同35)年に日英同盟を締結した。

1904(同37)年、日露戦争が起こった。わが国は戦争が長引くと不利になる状況のもと、アメリカの仲介でポーツマス講和会議に臨んだ。ロシア側の譲歩しない強い態度で交渉は大いに難航したが、寿太郎のすぐれた英知で終結をみた。

その後、再び外務大臣となり、各国との条約改正をすすめ、不平等な関税自主権も回復させた。1911(同44)年、外務大臣を辞任し、神奈川県葉山で永眠、57歳だった。

子供のころから秀才であったが、特に記憶力は並外れていたという。

外務大臣としての議会での外交演説も、1度原稿に目を通すと、演壇では原稿なしで1字1句間違えず演説し、また、日英同盟協約もその成立の時には、英文和文ともに全文をそらんじていたといい、寿太郎の記憶力が尋常ではなかったことを証明する逸話である。(前田 博仁)

◎大統額がみた寿太郎とウィッテ

ポーツマス講和会議には米国大統領ルーズベルトの仲介で、日本は寿太郎が、ロシアはウィッテが臨んだ。

講和成立後、ルーズベルトはジョルジ・トレベルヤンへの書簡で「日本人は常に余に真実を語り、極めて秘密性を有し、およそ彼らが言明したことは必ず実行した。とくに彼らは互いに信頼し、共同して行動する。しかるに、ロシア人は互いに信頼せず、けん制し、虚言を弄し、極めて不健全かつ普遍的な腐敗と利己とを示した」と日本人とロシア人を評している。

小村の飾らない誠実さを大統領は信用したのである。

さらにウィッテについて述べている。「予は彼を好まない。何故ならば彼の大言自負はただに愚を示すのみならず、これを日本人の紳士的な自重・自制に比すれは驚くほど粗野であるからである。かつ、予は彼を高尚な思想の欠けたる甚だしきわがまま者とみた。」

転載:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/002/002.html

大岐ちゃんメモ

小村寿太郎に関する好きな話がこちら

「伝説の1分間スピーチ」

1906(明治39)年ポーツマス平和条約を締結し、大役を果たした寿太郎は、帰国後県立宮崎中(現・宮崎大宮高校)で講演を行います。その時、寿太郎の講演はたった1分。

「諸君は正直であれ。正直と言うことは何より大切である。」

諭すようにこれだけを話すと、寿太郎は演壇を降ります。大国との会議の様子など、雄弁な語りを期待した生徒たちに対して、この短いスピーチは強い印象を残しました。

「宮崎県郷土先覚者」より

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/kenmin/kokusai/senkaku/index.html

正直に生きて参ります!・・・

これからは正直に生きていきます・・・

これからは正直に生きていきます・・・

小村寿太郎ゆかりの地として

国際交流センター 小村記念館 (宮崎県日南市飫肥4丁目2-20-1)

振徳堂 (日南市飫肥10丁目2番1)

宮崎県総合文化公園に銅像

等あります。観光がてらのぞいてみてはいかがでしょうか・・・

2018年06月26日

【地域づくりと宮崎101人】①髙木 兼寛(たかぎ かねひろ)

始めまして!みやざきNPO・協働支援センターの大岐です!

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

そんな中宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!

①髙木 兼寛(たかぎ かねひろ)1849年~1920年

●国民病の脚気を治す

幼名は藤四郎、薩摩藩士の子として穆佐郷(むかさごう)白土坂(現宮崎市高岡町)に生まれた。7歳で中村敬助の塾に入り、やがて村人から敬愛されていた医師黒木了輔(りょうすけ)にあこがれ、医者としての道を歩くことを決意。17歳の時に志望を果たし、鹿児島の医学校に進み、石神良策と英医ウィリスに師事。これが生涯英国の医学を学び、海軍に身をおく運命的な出会いとなった。

上京した兼寛は、海軍軍医学校の英医アンダーソンに学び、彼の推挙によりセント・トーマス医学校へ留学。5年間修学の成績は抜群、明治13年に帰国した。当時脚気(かっけ)は国民病とも言われ、海軍の約3割の兵員がこの症状。帰国手始めの研究は“脚気撲滅”であった。

その原因が栄養のアンバランスにあると確信した兼寛は、兵食の改善を提起した。しかし、森鴎外らのドイツ医学による細菌説が優位であったため、容易でなかった。兼寛は参議伊藤博文の助言を得て、明治天皇に謁見(えっけん)、英断を仰いだ。やがてこれが効を奏し、栄養実験船「筑波」が出港、兵食の改善による“脚気撲滅”を立証した。鴎外の敗北であった。

“病気を診ずして病人を診よ”の信念に従い、今日の東京慈恵会医科大学を創設。さらに各界の協力を得て、わが国最初の看護学校を設立した。その足跡は世界的である。(山口 保明)

◎「ビョウシャ1ニンモナシ」

1883(明治16)年、軍艦「龍驤(りゅうじょう)」は376人を乗せ、ニュージランド、南米、ハワイを経て航海。うち169人の重症脚気患者を出し、25人が死亡、航行もままならない状況に陥った。

その翌年、軍艦「筑波」が兼寛の“改善食”を積み、品川沖から出港。龍驤と同じ航路をたどる実験を試みた。400人に近い乗組員。結果を待つ兼寛は、不安と期待が交錯して眠れない日々。…ついに来た!「病者1人もなし安心あれ」の電文。脚気患者は1人も出ず、兼寛の栄養説が証明された。それは同時に、旧日本陸軍食の欠陥を立証する結果にもなった。

後日譚(たん)であるが、某軍医が兼寛に「筑波で脚気患者が出たらどうした?」と。兼寛は「切腹してお詫びするつもりだった」と。まさしく命を救うための、命をかけた決断だった。

転載:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/001/001.html

>大岐ちゃんメモ

>大岐ちゃんメモ

髙木兼寛氏の功績をたたえ、出身地高岡の道の駅は「高岡ビタミン館」という名がつけられています。宮崎県総合文化公園に銅像も建てられ、宮崎を代表する人物ですが、なんと、北極のバリソン半島の西端の岬にも「高木岬(英:Takaki Promontory)」という名がつけられ、これも髙木兼寛の功績を称えたものだそうです。

ちなみに私は「高岡ビタミン館」はビタミン豊富な野菜や食べ物が多いからその名前なんだろうなと勝手に思っておりました・・・高岡の皆さんすいません・・・

また高木兼寛氏が創設した東京慈恵会医科大学は今年で創立137周年を迎えこれまで数多くの医師、看護師を輩出しています。

髙木兼寛ゆかりの地として

穆園広場(高岡長小山田)

天ヶ城歴史民俗資料館(宮崎県宮崎市高岡町内山3003-56)

等あります。

当センターでは、協働の推進やNPOに関する相談やサポート等の他に、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を行っている団体などのサポートなども行っています。

そんな中宮崎のこれからの「地域づくり」を考えていくためにも、宮崎の歴史を振り返り、宮崎のことをよく知ってもらうことも

大事ではないかと考えました。ということで、

これから宮崎の偉人101人をこのブログにてご紹介していこうと思います!

①髙木 兼寛(たかぎ かねひろ)1849年~1920年

●国民病の脚気を治す

幼名は藤四郎、薩摩藩士の子として穆佐郷(むかさごう)白土坂(現宮崎市高岡町)に生まれた。7歳で中村敬助の塾に入り、やがて村人から敬愛されていた医師黒木了輔(りょうすけ)にあこがれ、医者としての道を歩くことを決意。17歳の時に志望を果たし、鹿児島の医学校に進み、石神良策と英医ウィリスに師事。これが生涯英国の医学を学び、海軍に身をおく運命的な出会いとなった。

上京した兼寛は、海軍軍医学校の英医アンダーソンに学び、彼の推挙によりセント・トーマス医学校へ留学。5年間修学の成績は抜群、明治13年に帰国した。当時脚気(かっけ)は国民病とも言われ、海軍の約3割の兵員がこの症状。帰国手始めの研究は“脚気撲滅”であった。

その原因が栄養のアンバランスにあると確信した兼寛は、兵食の改善を提起した。しかし、森鴎外らのドイツ医学による細菌説が優位であったため、容易でなかった。兼寛は参議伊藤博文の助言を得て、明治天皇に謁見(えっけん)、英断を仰いだ。やがてこれが効を奏し、栄養実験船「筑波」が出港、兵食の改善による“脚気撲滅”を立証した。鴎外の敗北であった。

“病気を診ずして病人を診よ”の信念に従い、今日の東京慈恵会医科大学を創設。さらに各界の協力を得て、わが国最初の看護学校を設立した。その足跡は世界的である。(山口 保明)

◎「ビョウシャ1ニンモナシ」

1883(明治16)年、軍艦「龍驤(りゅうじょう)」は376人を乗せ、ニュージランド、南米、ハワイを経て航海。うち169人の重症脚気患者を出し、25人が死亡、航行もままならない状況に陥った。

その翌年、軍艦「筑波」が兼寛の“改善食”を積み、品川沖から出港。龍驤と同じ航路をたどる実験を試みた。400人に近い乗組員。結果を待つ兼寛は、不安と期待が交錯して眠れない日々。…ついに来た!「病者1人もなし安心あれ」の電文。脚気患者は1人も出ず、兼寛の栄養説が証明された。それは同時に、旧日本陸軍食の欠陥を立証する結果にもなった。

後日譚(たん)であるが、某軍医が兼寛に「筑波で脚気患者が出たらどうした?」と。兼寛は「切腹してお詫びするつもりだった」と。まさしく命を救うための、命をかけた決断だった。

転載:みやざきの101人

https://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/seikatu/miyazaki101/hito/001/001.html

>大岐ちゃんメモ

>大岐ちゃんメモ髙木兼寛氏の功績をたたえ、出身地高岡の道の駅は「高岡ビタミン館」という名がつけられています。宮崎県総合文化公園に銅像も建てられ、宮崎を代表する人物ですが、なんと、北極のバリソン半島の西端の岬にも「高木岬(英:Takaki Promontory)」という名がつけられ、これも髙木兼寛の功績を称えたものだそうです。

ちなみに私は「高岡ビタミン館」はビタミン豊富な野菜や食べ物が多いからその名前なんだろうなと勝手に思っておりました・・・高岡の皆さんすいません・・・

また高木兼寛氏が創設した東京慈恵会医科大学は今年で創立137周年を迎えこれまで数多くの医師、看護師を輩出しています。

髙木兼寛ゆかりの地として

穆園広場(高岡長小山田)

天ヶ城歴史民俗資料館(宮崎県宮崎市高岡町内山3003-56)

等あります。

2016年01月17日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム⑦「海士町視察」

みなさん、こんにちは。センター長の壹岐です。地域づくりシリーズの7回目は、海士町視察についてです。

海士町へは七浦港からフェリーで約3時間、帰りは境港まで高速艇で約2時間、船酔いの薬を飲んで船酔いに備えしたが、幸いにも快適な船旅になりました。

まず、船を降りたらキンニャモニャセンター、ここは海士町の情報発信と交流の拠点施設隠岐汽船や内航船、バス・タクシーなどのターミナル機能の役割を持ち、観光協会や直売所などがあり、海士町のキャッチフレーズとも言える「ないものはない」のポスターがお出迎えしてくれました。

この「ないものはない」には、①無くてもよい ②大事なことはすべてここにあると言う意味が込められているそうです。

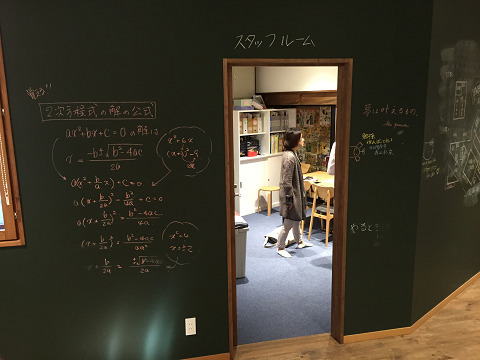

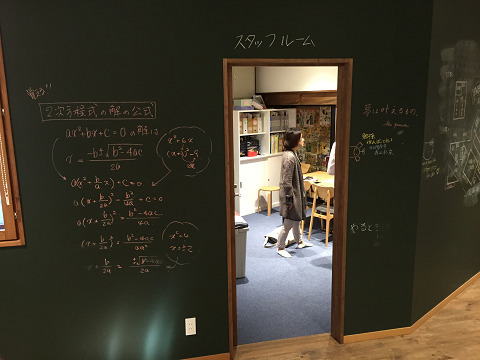

最初の視察は、隠岐國学習センターです。ここは、古民家をリノベーションして利用されているものです。壁を黒板に見立てて、何やら難しい数式が書いてあったり、ちょっとおしゃれな時計も特徴的でした。

前日のフォーラムでパネリストとして発表されていた豊田さんから説明していただきました。今までは「魅力的で持続可能が学校を作る」から「学校と地域を作る」という新魅力化構想をもとに「過疎」に対して「教育」ができることを推進されていらっしゃいました。

以前は島前高校は地元の人さえ入学させたくないような学校で、中学校から島の高校に進学するのは45%に過ぎなかったような状況だったそうです。

そのような中、外部からコーディネーターを町が雇用し、非常勤講師として働いてもらえるようにしたそうです。しかし、コーディネーター等、島外から来た若者はなかなか島民から受け入れられない場合も多かったので、首長、校長会、OB会等が一同に集まる会を作り、そこでオーソライズされるようにしてもらって動きやすくなったという、役場のフォローも見逃せない役割ではないかと思います。

また、この施設には、現在は全校生160人中1130人が通っており、地域が自立できる教育とは?ということをテーマに夢ゼミを実施し、1.対話の型を学ぶ 2.地域の課題を学ぶ 3.プロジェクト学習を行う と3年間で学ぶそうです。

仕事がないから帰られないから、仕事をつくりに帰るという様な人材育成をすることが、結果的に地域をサポートし、地域の活性化につながっているのを感じます。

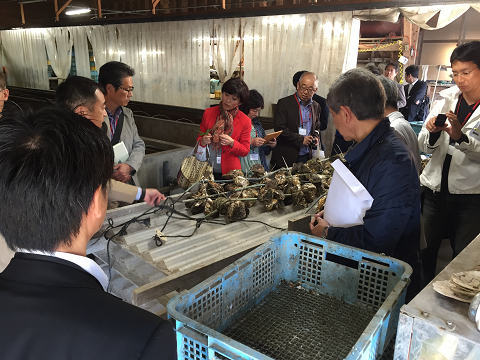

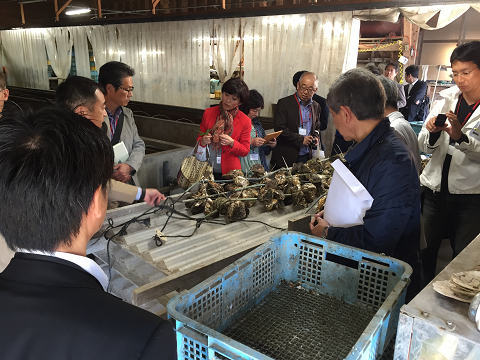

その後は、高校生の寮、牡蠣養殖場、CAS凍結センター、海士御塩司所等町内を視察しました。その案内の途中では、人の土地でも牛や馬を放牧して良いとか、ある一定期間で一定の場所では、サザエ等海産物をとってもよい等おおらかなところも感じました。

その後巡りの環の視察をしました。設立メンバーは3名だったそうですが、今ではIターン者10名のスタッフがいるそうです。十分とは言えないが食べるだけの給与をもらいながらなんとかやっている状況らしいですが、持続可能な未来に向けて行動する人づくりを行うのが巡りの環の目的ということでした。

その後の懇親会で財務課長の吉本さんになぜ、こんなにIターンの人が多いのかを伺ったところ、漠然と田舎暮らしがしたいという人ではなく、役場の各課が欲しい人材を明確にして募集をしているとのこと。また何故このような素晴らしいキャリアを持った人が海士町にIターンで来るようにあったのかを尋ねると、笑いながら、「飲み座の席で、口説いて、酔っ払って理解力が弱っている時にうんと言わせているんですよ」と笑いながら答えていただきました。

その後、町長に直接こんなことを質問しました。「なぜ、海士町には10年間で400人ものIターン者が来るんでしょうか」と。すると町長は「人ですよ」と一言。

合併をしないと決めた時から、町長の本気度が課長を動かし、そして一般職員まで本気になり、それが島民を動かしたということが今の海士町を形作っているんではないでしょうか。そして時代を担う高校生からも、30歳になった海士町の町長になり、海士町を元気にしていきたいという生徒が育ってきています。

【追記】

この時の地創生フォーラムの様子が動画でアップされました!是非ともご覧下さい♪

その他の動画やレポートはコチラから!

海士町へは七浦港からフェリーで約3時間、帰りは境港まで高速艇で約2時間、船酔いの薬を飲んで船酔いに備えしたが、幸いにも快適な船旅になりました。

まず、船を降りたらキンニャモニャセンター、ここは海士町の情報発信と交流の拠点施設隠岐汽船や内航船、バス・タクシーなどのターミナル機能の役割を持ち、観光協会や直売所などがあり、海士町のキャッチフレーズとも言える「ないものはない」のポスターがお出迎えしてくれました。

この「ないものはない」には、①無くてもよい ②大事なことはすべてここにあると言う意味が込められているそうです。

最初の視察は、隠岐國学習センターです。ここは、古民家をリノベーションして利用されているものです。壁を黒板に見立てて、何やら難しい数式が書いてあったり、ちょっとおしゃれな時計も特徴的でした。

前日のフォーラムでパネリストとして発表されていた豊田さんから説明していただきました。今までは「魅力的で持続可能が学校を作る」から「学校と地域を作る」という新魅力化構想をもとに「過疎」に対して「教育」ができることを推進されていらっしゃいました。

以前は島前高校は地元の人さえ入学させたくないような学校で、中学校から島の高校に進学するのは45%に過ぎなかったような状況だったそうです。

そのような中、外部からコーディネーターを町が雇用し、非常勤講師として働いてもらえるようにしたそうです。しかし、コーディネーター等、島外から来た若者はなかなか島民から受け入れられない場合も多かったので、首長、校長会、OB会等が一同に集まる会を作り、そこでオーソライズされるようにしてもらって動きやすくなったという、役場のフォローも見逃せない役割ではないかと思います。

また、この施設には、現在は全校生160人中1130人が通っており、地域が自立できる教育とは?ということをテーマに夢ゼミを実施し、1.対話の型を学ぶ 2.地域の課題を学ぶ 3.プロジェクト学習を行う と3年間で学ぶそうです。

仕事がないから帰られないから、仕事をつくりに帰るという様な人材育成をすることが、結果的に地域をサポートし、地域の活性化につながっているのを感じます。

その後は、高校生の寮、牡蠣養殖場、CAS凍結センター、海士御塩司所等町内を視察しました。その案内の途中では、人の土地でも牛や馬を放牧して良いとか、ある一定期間で一定の場所では、サザエ等海産物をとってもよい等おおらかなところも感じました。

その後巡りの環の視察をしました。設立メンバーは3名だったそうですが、今ではIターン者10名のスタッフがいるそうです。十分とは言えないが食べるだけの給与をもらいながらなんとかやっている状況らしいですが、持続可能な未来に向けて行動する人づくりを行うのが巡りの環の目的ということでした。

その後の懇親会で財務課長の吉本さんになぜ、こんなにIターンの人が多いのかを伺ったところ、漠然と田舎暮らしがしたいという人ではなく、役場の各課が欲しい人材を明確にして募集をしているとのこと。また何故このような素晴らしいキャリアを持った人が海士町にIターンで来るようにあったのかを尋ねると、笑いながら、「飲み座の席で、口説いて、酔っ払って理解力が弱っている時にうんと言わせているんですよ」と笑いながら答えていただきました。

その後、町長に直接こんなことを質問しました。「なぜ、海士町には10年間で400人ものIターン者が来るんでしょうか」と。すると町長は「人ですよ」と一言。

合併をしないと決めた時から、町長の本気度が課長を動かし、そして一般職員まで本気になり、それが島民を動かしたということが今の海士町を形作っているんではないでしょうか。そして時代を担う高校生からも、30歳になった海士町の町長になり、海士町を元気にしていきたいという生徒が育ってきています。

【追記】

この時の地創生フォーラムの様子が動画でアップされました!是非ともご覧下さい♪

その他の動画やレポートはコチラから!

タグ :地方創生フォーラムin島根

2015年11月14日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム⑥「島根フォーラム」

みなさん、こんにちは。

センター長の壹岐です。

今回は、地方創世フォーラムin 島根について書きます。

今回のテーマは「教育×移住」~島根から始まる新たな地方創世~と 教育と移住がどのように関わるかという視点でのフォーラムでした。

プレゼン及びパネルディスカッションで延べ5名の出演者による発表が行われました。

・西村早栄子氏(NPO法人智頭待ち森の幼稚園 まるたんぼう理事長)

・豊田庄吾氏(隠岐國学習センター長)

・宮城治男氏(NPO法人ETIC.代表理事)

・岩本悠氏(島根県教区魅力特命官)

・牧野篤氏(東京大学大学院教育学研究科教授)

講演内容はおおよそ以下の通りです。

「仕事がないから田舎に戻れない」という考えから「仕事を作りに田舎に帰る」というパラダイムシフトを持つことが大切。そのためには人材育成が非常に大切になってくる。それには郷土愛を目覚めさせる原体験をしっかりすることと、自分ごととして捉えること。グローカルな視点の大切さを問われていた。

また、2030年には、65%の人が今ない仕事についており、今ある仕事の50%は自動化されなくなってしまうと言われている。そのような状況下では主体的に解決していこうとする能力が必要となってくる。故にすべての子供に豊かな「学び」の機会を保証すべきで、クリエイティブかつ起業家精神(アントレプレナーシップ)を醸成することが必要になってくる。

人と人をつなぎ地域が活性化するためには、コーディネーターが必要となる。その資質としては、管理的ではなく、エンパワーするファシリテーション力を持ったコーディネートができ、声無き声を可視化でき、地域に駆動力を引き起こすコーディネーターが必要になってくる。そしていつまでも外部のコーディネーターに依存するのではなく、地元にそういうコーディネーターをいかに育成するかが持続可能な地域づくりができるための課題となってくる。

3時間半という時間はあっという間に過ぎ、地域づくりには人材育成が欠かせないということを改めて考えさせられる機会になりました。

果たして、それから具体的にどうアクションを起こせば宮崎の活性化につなげるか、今後の大きな宿題を頂いたように思います。

センター長の壹岐です。

今回は、地方創世フォーラムin 島根について書きます。

今回のテーマは「教育×移住」~島根から始まる新たな地方創世~と 教育と移住がどのように関わるかという視点でのフォーラムでした。

プレゼン及びパネルディスカッションで延べ5名の出演者による発表が行われました。

・西村早栄子氏(NPO法人智頭待ち森の幼稚園 まるたんぼう理事長)

・豊田庄吾氏(隠岐國学習センター長)

・宮城治男氏(NPO法人ETIC.代表理事)

・岩本悠氏(島根県教区魅力特命官)

・牧野篤氏(東京大学大学院教育学研究科教授)

講演内容はおおよそ以下の通りです。

「仕事がないから田舎に戻れない」という考えから「仕事を作りに田舎に帰る」というパラダイムシフトを持つことが大切。そのためには人材育成が非常に大切になってくる。それには郷土愛を目覚めさせる原体験をしっかりすることと、自分ごととして捉えること。グローカルな視点の大切さを問われていた。

また、2030年には、65%の人が今ない仕事についており、今ある仕事の50%は自動化されなくなってしまうと言われている。そのような状況下では主体的に解決していこうとする能力が必要となってくる。故にすべての子供に豊かな「学び」の機会を保証すべきで、クリエイティブかつ起業家精神(アントレプレナーシップ)を醸成することが必要になってくる。

人と人をつなぎ地域が活性化するためには、コーディネーターが必要となる。その資質としては、管理的ではなく、エンパワーするファシリテーション力を持ったコーディネートができ、声無き声を可視化でき、地域に駆動力を引き起こすコーディネーターが必要になってくる。そしていつまでも外部のコーディネーターに依存するのではなく、地元にそういうコーディネーターをいかに育成するかが持続可能な地域づくりができるための課題となってくる。

3時間半という時間はあっという間に過ぎ、地域づくりには人材育成が欠かせないということを改めて考えさせられる機会になりました。

果たして、それから具体的にどうアクションを起こせば宮崎の活性化につなげるか、今後の大きな宿題を頂いたように思います。

タグ :地方創生フォーラムin島根

2015年11月11日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム⑤「海士町について 全国会員大会での分科会から」

みなさん、こんにちは。センター長の壹岐です。

先日は島根県松江市で地方創世フォーラムin 島根に参加し、翌日は海士町の視察に行ってきました。

以前から、海士町には興味があったのですが、今年の8月に金沢で行われた地域づくり団体研修交流会の分科会で海士町の地産地消課の大江課長のお話を聞いた時から、海士町は興味がある対象から是非視察に行きたい地域に変わりました。

まず、今回は、そのきっかけとなった地域づくり団体研修交流会の大江課長のお話を書きたいと思います。

約10年前、平成の大合併が叫ばれる中、島同士の合併では、そのメリットが生かされないということで、合併協を解散し、単独町制を決断する時から海士町の改革が始まった。

合併しないとなると、地方交付税の削減など厳しい財政状態が目の前に現れてきた。

そこで町長が給与をカットするということを受け、課長職も給与の削減(組合の抵抗にあいながらも)を町長に申しで、さらに一般職員までの給与カット(現在は一般職員は通常の給与に)を自ら申しで、支出の削減を行った。

さらに朝市の商品の集荷を360日職員で対応し、イベント等へ仕事ではなくボランティアとして参加、超過勤務手当無し等で仕事に携わっていった。行政の本気度を見ていた住民も、老人クラブの補助金の返上などを申しで、支出の削減分を子育て対策に充てるなど島を挙げて、経費削減をしながら住民福祉の充実を測っていった。

さらには国の補助金等を利用しての新しい産業の立ち上げ等行うなど、移住者が10年間で約450名増えた。

以上のような内容をお聞きし、官民一体となった結果が今の海士町をつくり、何故このように移住者が増えていったのか、その答えを得るために、フォーラムに参加し海士町視察に行ってきました。

次回は、地方創世フォーラムin 島根での内容を報告したいと思います。

海士町にご興味がある方は、海士町のホームページをご覧下さい。

http://www.town.ama.shimane.jp/index.html

先日は島根県松江市で地方創世フォーラムin 島根に参加し、翌日は海士町の視察に行ってきました。

以前から、海士町には興味があったのですが、今年の8月に金沢で行われた地域づくり団体研修交流会の分科会で海士町の地産地消課の大江課長のお話を聞いた時から、海士町は興味がある対象から是非視察に行きたい地域に変わりました。

まず、今回は、そのきっかけとなった地域づくり団体研修交流会の大江課長のお話を書きたいと思います。

約10年前、平成の大合併が叫ばれる中、島同士の合併では、そのメリットが生かされないということで、合併協を解散し、単独町制を決断する時から海士町の改革が始まった。

合併しないとなると、地方交付税の削減など厳しい財政状態が目の前に現れてきた。

そこで町長が給与をカットするということを受け、課長職も給与の削減(組合の抵抗にあいながらも)を町長に申しで、さらに一般職員までの給与カット(現在は一般職員は通常の給与に)を自ら申しで、支出の削減を行った。

さらに朝市の商品の集荷を360日職員で対応し、イベント等へ仕事ではなくボランティアとして参加、超過勤務手当無し等で仕事に携わっていった。行政の本気度を見ていた住民も、老人クラブの補助金の返上などを申しで、支出の削減分を子育て対策に充てるなど島を挙げて、経費削減をしながら住民福祉の充実を測っていった。

さらには国の補助金等を利用しての新しい産業の立ち上げ等行うなど、移住者が10年間で約450名増えた。

以上のような内容をお聞きし、官民一体となった結果が今の海士町をつくり、何故このように移住者が増えていったのか、その答えを得るために、フォーラムに参加し海士町視察に行ってきました。

次回は、地方創世フォーラムin 島根での内容を報告したいと思います。

海士町にご興味がある方は、海士町のホームページをご覧下さい。

http://www.town.ama.shimane.jp/index.html

タグ :地方創生フォーラムin島根

2015年10月19日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム④

皆さんこんにちは。みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

前回は、意見を出すためのファシリテーターについて書かせてもらいました。

意見を引き出すためにはファシリテーターって本当に大切な役割ですよね。

でも、そのように色々な意見が活発にでてきて、戦略・戦術が明確に

なっても行動が伴わなければ何も変わりませんよね。

以前、ある地域の活性化の際にこんなことがありました。

それは、お茶を飲みながらの住民の方の小さなつぶやきがヒントでした。

そのヒントを元に、あるプロジェクトをやろうと言う事で機運が盛り上

がっていました。

その時に、行政の方から「そんなに住民の方をあおらないでください。

失敗したらどうするんですか」って。

(その方は、かなりリスクヘッジを考える方でしたので、危険の無いように

とおっしゃたのがそんな言葉になったんだと思います)

そうしたら、間髪いれずに「何もせんで指くわえて見ているより、やって

みらんとわからんが。何もせんで変わらんより、行動をおこさんとこの

地域がかわろか!」と地元の方がおっしゃったのがすごく印象的でした。

実際、そのプロジェクトは地元の方は本当に手弁当で、道具も自分たちの

持ちモノを使い、諸々の制作物も皆の手づくり、外からの資金はまったく

と言っても良い程、当てにせず自分たちで全てを成し遂げられました。

そして、当日は延べ100名以上の参加者で大いに盛り上がり、今ではその

活動の主管が公的な団体に移って活動は続いています。

いくら良い意見が出ても、絵に書いた餅では地域は元気になりませんよね。

いかに行動を起こし、継続するかが地域が元気になる源ではないでしょうか。

そして、そのための仕組みづくり、仕掛けづくりを学ぶために、

先日、島根県海士町に視察に行きましたので、

次回はその報告をさせていただきます。

前回は、意見を出すためのファシリテーターについて書かせてもらいました。

意見を引き出すためにはファシリテーターって本当に大切な役割ですよね。

でも、そのように色々な意見が活発にでてきて、戦略・戦術が明確に

なっても行動が伴わなければ何も変わりませんよね。

以前、ある地域の活性化の際にこんなことがありました。

それは、お茶を飲みながらの住民の方の小さなつぶやきがヒントでした。

そのヒントを元に、あるプロジェクトをやろうと言う事で機運が盛り上

がっていました。

その時に、行政の方から「そんなに住民の方をあおらないでください。

失敗したらどうするんですか」って。

(その方は、かなりリスクヘッジを考える方でしたので、危険の無いように

とおっしゃたのがそんな言葉になったんだと思います)

そうしたら、間髪いれずに「何もせんで指くわえて見ているより、やって

みらんとわからんが。何もせんで変わらんより、行動をおこさんとこの

地域がかわろか!」と地元の方がおっしゃったのがすごく印象的でした。

実際、そのプロジェクトは地元の方は本当に手弁当で、道具も自分たちの

持ちモノを使い、諸々の制作物も皆の手づくり、外からの資金はまったく

と言っても良い程、当てにせず自分たちで全てを成し遂げられました。

そして、当日は延べ100名以上の参加者で大いに盛り上がり、今ではその

活動の主管が公的な団体に移って活動は続いています。

いくら良い意見が出ても、絵に書いた餅では地域は元気になりませんよね。

いかに行動を起こし、継続するかが地域が元気になる源ではないでしょうか。

そして、そのための仕組みづくり、仕掛けづくりを学ぶために、

先日、島根県海士町に視察に行きましたので、

次回はその報告をさせていただきます。

2015年10月11日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム③

皆さんこんにちは。みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回は地域づくりの3回目です。

以前、地域に入ってコンサルを行う事業に携わっていた際に

行政職員の方が、

「自分たちが意見を聞こうとしてもなかなか意見が出てこないのですが、

何故今回はこんなに意見が出てきたのでしょうか?」

と質問される場面に遭遇しました。

皆さん、何故だと思います?

それは、その場をどう整えるかによって大きく違って来ると思います。

堅い雰囲気だと、かしこまって建前の意見しかでにくいですが

フランクな雰囲気であれば、本音もポロっとでてきます。

会議が終わってその会場を出る際に、皆が思い思いに意見を

言い出すと言うに事に遭遇した事ありませんか。

これは、会議は正しい事を言わなければいけないとか、こんな事

言っていいのかなとか思って、なかなかなか意見が出にくくなる

んですよね。

では、そのような場を作るために一番必要なことは、

その場をファシリテーターがいかにつくるかではないかと思います。

(ファシリテーターとは、意見が出しやすいように促したり、場を整えたりする人の事です。)

つまり、その人がいることで場が整えられたり、場を温める事ができ、

意見が出やすくなるのではないかと思います。

もし、地域活性化等の会議でなかなか意見が出にくい時とか、合意形成を

得るためには、プロのファシリテーターに進行を依頼してみると、いつもの

会議とは違う会議を体験できると思います。

そんなファシリテーションを学べるセミナーを11月1日に行います。

今回の研修では、講師の中島崇学氏が、以前、中央省庁でワークショップ

で好評を得た際のツールを使って、ワークショップを体験しながらファシ

リテーションの勘所を学べる一回で二度おいしいセミナーです。

一流のファシリテーターのスキルを学んで、仕事に活かしてみませんか。

https://www.facebook.com/events/1488941074734925/

今回は地域づくりの3回目です。

以前、地域に入ってコンサルを行う事業に携わっていた際に

行政職員の方が、

「自分たちが意見を聞こうとしてもなかなか意見が出てこないのですが、

何故今回はこんなに意見が出てきたのでしょうか?」

と質問される場面に遭遇しました。

皆さん、何故だと思います?

それは、その場をどう整えるかによって大きく違って来ると思います。

堅い雰囲気だと、かしこまって建前の意見しかでにくいですが

フランクな雰囲気であれば、本音もポロっとでてきます。

会議が終わってその会場を出る際に、皆が思い思いに意見を

言い出すと言うに事に遭遇した事ありませんか。

これは、会議は正しい事を言わなければいけないとか、こんな事

言っていいのかなとか思って、なかなかなか意見が出にくくなる

んですよね。

では、そのような場を作るために一番必要なことは、

その場をファシリテーターがいかにつくるかではないかと思います。

(ファシリテーターとは、意見が出しやすいように促したり、場を整えたりする人の事です。)

つまり、その人がいることで場が整えられたり、場を温める事ができ、

意見が出やすくなるのではないかと思います。

もし、地域活性化等の会議でなかなか意見が出にくい時とか、合意形成を

得るためには、プロのファシリテーターに進行を依頼してみると、いつもの

会議とは違う会議を体験できると思います。

そんなファシリテーションを学べるセミナーを11月1日に行います。

今回の研修では、講師の中島崇学氏が、以前、中央省庁でワークショップ

で好評を得た際のツールを使って、ワークショップを体験しながらファシ

リテーションの勘所を学べる一回で二度おいしいセミナーです。

一流のファシリテーターのスキルを学んで、仕事に活かしてみませんか。

https://www.facebook.com/events/1488941074734925/

2015年10月03日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム②

皆さんこんにちは。みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回は、地域づくりに関わる中で、地域の活性化っていったいなんだろうと

思ったことを書かせていただきます。

以前勤務していた会社でも色々な地域の活性化に携わらせて頂きました。

その中で、地域の活性化って、その地域の皆さんはどのように思って

いるんだろうと思っていました。

ワークショップを行うと色々な思いや考えが出てきます。経済的に豊か

になる事、地域住民の心が前向きになる事、よいコミュニケーションが

取れる事等々。

みなさんの思いは、十人十色、百人百様と言われるように思いは様々でした。

もちろんそのすべてがその地域の方々が望む、ありたい姿に間違いありません。

そしてその先にある究極の目的は今の地域が元気になる事、ではないかと思います。

その手段として、経済的に豊かになったり、心身ともに元気になったり、

コミュニケーションが活発になったりということではないかと思います。

よく、目的と目標の違いって何と言われますが、

目的は的(まと)。理想の状態はどのような状態なのか

目標は標(しるべ)。理想の状態に行きつくためにどのような

道筋で行うか、またどんな事を行うかの違いです。

目的は抽象的、目標は具体的

目的は見えるもの、目標は見たいものと言えるかもしれませんね。

目的と目標を見失わないようにして、地域の活性化を

目指す事が必要ではないでしょうか。

今回は、地域づくりに関わる中で、地域の活性化っていったいなんだろうと

思ったことを書かせていただきます。

以前勤務していた会社でも色々な地域の活性化に携わらせて頂きました。

その中で、地域の活性化って、その地域の皆さんはどのように思って

いるんだろうと思っていました。

ワークショップを行うと色々な思いや考えが出てきます。経済的に豊か

になる事、地域住民の心が前向きになる事、よいコミュニケーションが

取れる事等々。

みなさんの思いは、十人十色、百人百様と言われるように思いは様々でした。

もちろんそのすべてがその地域の方々が望む、ありたい姿に間違いありません。

そしてその先にある究極の目的は今の地域が元気になる事、ではないかと思います。

その手段として、経済的に豊かになったり、心身ともに元気になったり、

コミュニケーションが活発になったりということではないかと思います。

よく、目的と目標の違いって何と言われますが、

目的は的(まと)。理想の状態はどのような状態なのか

目標は標(しるべ)。理想の状態に行きつくためにどのような

道筋で行うか、またどんな事を行うかの違いです。

目的は抽象的、目標は具体的

目的は見えるもの、目標は見たいものと言えるかもしれませんね。

目的と目標を見失わないようにして、地域の活性化を

目指す事が必要ではないでしょうか。

2015年09月27日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム①

皆さんこんにちは。みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回のブログのテーマは地域づくりです。

地域づくりについいて数回に渡ってお伝えしてきたいと思います。

当センターでは、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を

行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で本日ご紹介するのは、「地域づくり」と言う書籍です。

この書籍は、一般財団法人地域活性化センターが編集発行している

情報誌で、月1回発行されています。

ちなみに2015年の月ごとの特集記事は

・地域に貢献する中小企業のものづくり

・地域づくりの人材育成

・平成26年度ふるさとづくり大賞

・青少年の芸術文化活動の拠点づくり

・移住委選で地域を活性化

・高校の魅力化による地域活性化

と、様々な切り口で特集が組まれています。

全国の様々な事例が豊富に紹介されて、地域活性化のヒント満載の

雑誌です。

サンプルは、こちらでご覧になれます。

https://www.jcrd.jp/images/01-jinzai/03-seminar/docu/H27/sample_310.pdf

この情報誌は、みやざき県民協働支援センターで自由に閲覧できますので、

ご興味のある方は是非、みやざき県民協働支援センターへお越しください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会に加盟すると毎月、送られて

きますので、ご興味のある方はみやざき県民協働支援センターまでお問い

合わせください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会については、こちらをご参照ください。

http://miyazakinet.main.jp/

===============================

みやざき県民協働支援センター

〒880-0811 宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN)3F

TEL:0985-74-7075 FAX:0985-74-7076

info✩miyazaki-ksc.org

メールを送る際には✩を@に変えてお送りください。

===============================

今回のブログのテーマは地域づくりです。

地域づくりについいて数回に渡ってお伝えしてきたいと思います。

当センターでは、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を

行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で本日ご紹介するのは、「地域づくり」と言う書籍です。

この書籍は、一般財団法人地域活性化センターが編集発行している

情報誌で、月1回発行されています。

ちなみに2015年の月ごとの特集記事は

・地域に貢献する中小企業のものづくり

・地域づくりの人材育成

・平成26年度ふるさとづくり大賞

・青少年の芸術文化活動の拠点づくり

・移住委選で地域を活性化

・高校の魅力化による地域活性化

と、様々な切り口で特集が組まれています。

全国の様々な事例が豊富に紹介されて、地域活性化のヒント満載の

雑誌です。

サンプルは、こちらでご覧になれます。

https://www.jcrd.jp/images/01-jinzai/03-seminar/docu/H27/sample_310.pdf

この情報誌は、みやざき県民協働支援センターで自由に閲覧できますので、

ご興味のある方は是非、みやざき県民協働支援センターへお越しください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会に加盟すると毎月、送られて

きますので、ご興味のある方はみやざき県民協働支援センターまでお問い

合わせください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会については、こちらをご参照ください。

http://miyazakinet.main.jp/

===============================

みやざき県民協働支援センター

〒880-0811 宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN)3F

TEL:0985-74-7075 FAX:0985-74-7076

info✩miyazaki-ksc.org

メールを送る際には✩を@に変えてお送りください。

===============================

2015年09月18日

【スタッフブログ】映画と地域づくり④「映画祭」

みなさんこんにちは!

映画とうどんが大好きな山崎です!(お昼は8割方うどんです。)

地域づくりと映画についてのブログ第4弾となる今回は「映画祭」がテーマです。

一般的に映画祭と言えばカンヌ・ベルリン・ヴェネツィアと言った世界三大映画祭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

日本でも東京国際映画祭など、世界的にも有名な映画祭はあります。

しかし、それらの大規模な映画祭以外にも各地域や市町村単位で行われている映画祭が全国的に数多くあります。

今回はそんな地域に根差した映画祭をいくつかご紹介させていただこうと思います。

「田辺・弁慶映画祭」

和歌山県田辺市

田辺・弁慶映画祭は、2007年に第1回目を開催し、今年で第9回目を迎えます。

本映画祭は、新人監督の作品を対象としており、審査員には、映画有識者を特別審査員、映画検定合格者を映検審査員として迎え、

また、2012年より市民審査員を募集し、市民も交えてコンペティションを実施しています。

開催地の和歌山県田辺市は、和歌山県の南部に位置する近畿地方で最も広い市で、

世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」などがあり、歴史を体感することができます。

また、牛若丸との出会いや平泉での立ち往生の逸話で知られる武蔵坊弁慶の出生の地と伝えられており、

「田辺・弁慶映画祭」の名前の由来にもなっております。

そしてコンペティション部門で受賞し、1回目の映画と地域づくりブログでも紹介した「キツツキと雨」の沖田修一監督(第2回 市民審査賞)や今泉力哉監督(第4回 市民審査賞)が、受賞後、商業映画デビューを果たすなどインディーズの登竜門となる映画祭です。

「さぬき映画祭」

香川県高松市

“うどんだけじゃない香川県 映画、だけじゃない映画祭”

映画・映像による地域文化の振興と香川の活性化を目的に、2006年から開催しています。さぬき映画祭では、上映会などのイベントだけでなく、シナリオ執筆の講座なども開講し、映画・映像に携わる人材の育成にも取り組んでいます。

上述した通り、映画の上映だけでなく、

「香川県で本当にあった面白い話」(ストーリー)を一般の方から集めて、それをショートムービーにしちゃおうという企画「さぬきストーリー・プロジェクト」や、

プロのシナリオライターや映画監督等を講師に迎え、地方では学ぶ機会の少ないシナリオ執筆の講座や映画制作のワークショップを行うなど、正に「だけ」じゃない映画祭として全国的にも面白い取り組みを行っています。

「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」

北海道夕張市

北海道夕張市において1990年から開催され、今年で25回目を迎えます。

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭実行委員会(以下実行委員会)によって組織、運営され、

主にSF、ホラー、ファンタジー、アドベンチャー、アクション、サスペンス等、

イマジネーションとエンタテインメント性豊かなファンタスティック映画を対象とした映画祭となっております。

1979年に「炭鉱から観光へ」をスローガン掲げ、

石炭事業から観光事業でのまちづくりへと転換を図る中での唯一、

文化事業を成功させた事例をもつ中心的な役割などを担っていましたが、

2006年に運営費を出していた夕張市が財政再建団体入りを表明したことに伴い、

開催補助金支出打ち切りを決定し、市運営による開催中止となりました。

その後、映画ファンなどの有志で2007年2月23日、新たに「ゆうばり応援映画祭」を開催し、

映画ファンの有志と映画祭の元スタッフによる「ゆうばりファンタ(NPO)」が中心となり、

2008年3月19日から5日間で再スタートを切ったという経緯があります。

まだ見ぬ新しい才能の発見・育成や、映画による世界各国間の文化交流・相互理解の促進を通じて、

市民、映画人、観客の三者のコミュニケーションによる出会いの場を映画祭が提供することで、

日本国内のみならず広く世界各国におけるエンタテインメント映画の質の向上に寄与することを目指しているということです。

「CINEMA CARAVAN in 白川郷」

岐阜県白川村

こちらの映画祭は世界遺産・白川郷で知られる岐阜県白川村で世界遺産登録20周年記念イベントの一環として、

荻町合掌造り集落や平瀬温泉地区など、白川村全体を舞台として開催されました。

白川村の地域おこし協力隊メンバーが中心となり企画を担当し、

「地球と遊ぶ」をコンセプトに、海辺、田んぼの中、丘の上、廃墟、都会のど真ん中などに野外上映用のスクリーンを広げ、

五感で体感できる移動式映画館を行う「CINEMA CARAVAN」とのコラボレーションによって実現しました。

またただ単に映画を上映するというイベントではなく、

CINEMA CARAVANのアーティスト達に実際に村に滞在し、村の文化や村民と交流してもらいながら映画祭を作っていったそうです。

これらの映画祭は、開催地のイメージアップや観光振興、町おこしを主目的とするよりも、

やはりまず面白い映画を観てもらうという事が大前提にある事が大切なのではないかと思います。

そして映画祭を通して、映画の面白さを感じたり、面白い映画との出会いがあったりと、

地域での「映画体験」をきっかけに、

地域のことを知り、地域の良さを見つめるきっかけにもなり、

それが地域づくりに繋がっていくのではないかなと感じました。

最後になりますが、もちろん宮崎にも映画祭があります!

「宮崎映画祭」

1995年の第1回を皮切りに宮崎市内で年に一度開催しているイベントで今年21回目を迎えます。

実行委員会のメンバーはすべてボランティアで運営しています。

今年は例年より少し遅めの9/19~9/27の開催で只今絶賛開催中です!

フランシス・フォード・コッポラ監督がベトナム戦争を題材に描いた戦争映画の傑作「地獄の黙示録」をはじめ、

60周年記念デジタルリマスター版の「ゴジラ」や宮崎出身・黒木和雄監督の「美しい夏キリシマ」などの作品が上映されます。

個人的には傑作青春映画「桐島、部活やめるってよ」をまた映画館で観れる嬉しさで非常に高まっております!!

そんな「桐島、部活やめるってよ」「紙の月」の吉田大八監督、

映画クレヨンしんちゃんシリーズで高い評価を得ている原恵一監督、

今年のクローズド作品にもなっている「映画 深夜食堂」の遠藤日登思プロデューサーのゲストトーク付き上映もあります!

またインドにある毎日10万食のカレーを作り無料で配る寺院の実態をおおらかに描き出す

ドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』の上映に合わせて、

旅するカレー食堂 キャトルアイランドの牛島正太さんを迎えてのカレートークなども開催されるみたいですよ~。

(映画の中のカレーの試食や、出張販売もあるみたいです!)

シルバーウィーク中は宮崎映画祭で面白い映画を楽しんでみてはいかがでしょうか~

それではまた次回です!!

映画とうどんが大好きな山崎です!(お昼は8割方うどんです。)

地域づくりと映画についてのブログ第4弾となる今回は「映画祭」がテーマです。

一般的に映画祭と言えばカンヌ・ベルリン・ヴェネツィアと言った世界三大映画祭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

日本でも東京国際映画祭など、世界的にも有名な映画祭はあります。

しかし、それらの大規模な映画祭以外にも各地域や市町村単位で行われている映画祭が全国的に数多くあります。

今回はそんな地域に根差した映画祭をいくつかご紹介させていただこうと思います。

「田辺・弁慶映画祭」

和歌山県田辺市

田辺・弁慶映画祭は、2007年に第1回目を開催し、今年で第9回目を迎えます。

本映画祭は、新人監督の作品を対象としており、審査員には、映画有識者を特別審査員、映画検定合格者を映検審査員として迎え、

また、2012年より市民審査員を募集し、市民も交えてコンペティションを実施しています。

開催地の和歌山県田辺市は、和歌山県の南部に位置する近畿地方で最も広い市で、

世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」などがあり、歴史を体感することができます。

また、牛若丸との出会いや平泉での立ち往生の逸話で知られる武蔵坊弁慶の出生の地と伝えられており、

「田辺・弁慶映画祭」の名前の由来にもなっております。

そしてコンペティション部門で受賞し、1回目の映画と地域づくりブログでも紹介した「キツツキと雨」の沖田修一監督(第2回 市民審査賞)や今泉力哉監督(第4回 市民審査賞)が、受賞後、商業映画デビューを果たすなどインディーズの登竜門となる映画祭です。

「さぬき映画祭」

香川県高松市

“うどんだけじゃない香川県 映画、だけじゃない映画祭”

映画・映像による地域文化の振興と香川の活性化を目的に、2006年から開催しています。さぬき映画祭では、上映会などのイベントだけでなく、シナリオ執筆の講座なども開講し、映画・映像に携わる人材の育成にも取り組んでいます。

上述した通り、映画の上映だけでなく、

「香川県で本当にあった面白い話」(ストーリー)を一般の方から集めて、それをショートムービーにしちゃおうという企画「さぬきストーリー・プロジェクト」や、

プロのシナリオライターや映画監督等を講師に迎え、地方では学ぶ機会の少ないシナリオ執筆の講座や映画制作のワークショップを行うなど、正に「だけ」じゃない映画祭として全国的にも面白い取り組みを行っています。

「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」

北海道夕張市

北海道夕張市において1990年から開催され、今年で25回目を迎えます。

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭実行委員会(以下実行委員会)によって組織、運営され、

主にSF、ホラー、ファンタジー、アドベンチャー、アクション、サスペンス等、

イマジネーションとエンタテインメント性豊かなファンタスティック映画を対象とした映画祭となっております。

1979年に「炭鉱から観光へ」をスローガン掲げ、

石炭事業から観光事業でのまちづくりへと転換を図る中での唯一、

文化事業を成功させた事例をもつ中心的な役割などを担っていましたが、

2006年に運営費を出していた夕張市が財政再建団体入りを表明したことに伴い、

開催補助金支出打ち切りを決定し、市運営による開催中止となりました。

その後、映画ファンなどの有志で2007年2月23日、新たに「ゆうばり応援映画祭」を開催し、

映画ファンの有志と映画祭の元スタッフによる「ゆうばりファンタ(NPO)」が中心となり、

2008年3月19日から5日間で再スタートを切ったという経緯があります。

まだ見ぬ新しい才能の発見・育成や、映画による世界各国間の文化交流・相互理解の促進を通じて、

市民、映画人、観客の三者のコミュニケーションによる出会いの場を映画祭が提供することで、

日本国内のみならず広く世界各国におけるエンタテインメント映画の質の向上に寄与することを目指しているということです。

「CINEMA CARAVAN in 白川郷」

岐阜県白川村

こちらの映画祭は世界遺産・白川郷で知られる岐阜県白川村で世界遺産登録20周年記念イベントの一環として、

荻町合掌造り集落や平瀬温泉地区など、白川村全体を舞台として開催されました。

白川村の地域おこし協力隊メンバーが中心となり企画を担当し、

「地球と遊ぶ」をコンセプトに、海辺、田んぼの中、丘の上、廃墟、都会のど真ん中などに野外上映用のスクリーンを広げ、

五感で体感できる移動式映画館を行う「CINEMA CARAVAN」とのコラボレーションによって実現しました。

またただ単に映画を上映するというイベントではなく、

CINEMA CARAVANのアーティスト達に実際に村に滞在し、村の文化や村民と交流してもらいながら映画祭を作っていったそうです。

これらの映画祭は、開催地のイメージアップや観光振興、町おこしを主目的とするよりも、

やはりまず面白い映画を観てもらうという事が大前提にある事が大切なのではないかと思います。

そして映画祭を通して、映画の面白さを感じたり、面白い映画との出会いがあったりと、

地域での「映画体験」をきっかけに、

地域のことを知り、地域の良さを見つめるきっかけにもなり、

それが地域づくりに繋がっていくのではないかなと感じました。

最後になりますが、もちろん宮崎にも映画祭があります!

「宮崎映画祭」

1995年の第1回を皮切りに宮崎市内で年に一度開催しているイベントで今年21回目を迎えます。

実行委員会のメンバーはすべてボランティアで運営しています。

今年は例年より少し遅めの9/19~9/27の開催で只今絶賛開催中です!

フランシス・フォード・コッポラ監督がベトナム戦争を題材に描いた戦争映画の傑作「地獄の黙示録」をはじめ、

60周年記念デジタルリマスター版の「ゴジラ」や宮崎出身・黒木和雄監督の「美しい夏キリシマ」などの作品が上映されます。

個人的には傑作青春映画「桐島、部活やめるってよ」をまた映画館で観れる嬉しさで非常に高まっております!!

そんな「桐島、部活やめるってよ」「紙の月」の吉田大八監督、

映画クレヨンしんちゃんシリーズで高い評価を得ている原恵一監督、

今年のクローズド作品にもなっている「映画 深夜食堂」の遠藤日登思プロデューサーのゲストトーク付き上映もあります!

またインドにある毎日10万食のカレーを作り無料で配る寺院の実態をおおらかに描き出す

ドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』の上映に合わせて、

旅するカレー食堂 キャトルアイランドの牛島正太さんを迎えてのカレートークなども開催されるみたいですよ~。

(映画の中のカレーの試食や、出張販売もあるみたいです!)

シルバーウィーク中は宮崎映画祭で面白い映画を楽しんでみてはいかがでしょうか~

それではまた次回です!!

2015年09月03日

【スタッフブログ】映画と地域づくり③「アラヤシキの住人たち」

みなさんこんにちは!

映画とうどん(最近、たぬきうどんに浮かぶ天かすと一緒にお出汁の中に自分が浮かんでいる夢を見ました・・・)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

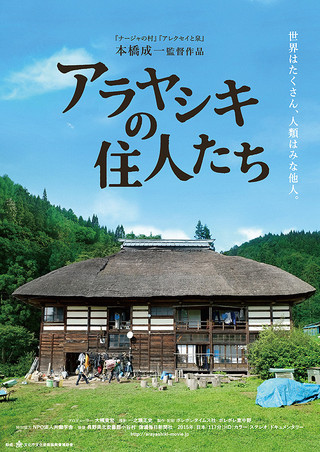

「アラヤシキの住人たち」(2015)

監督:本橋成一

http://arayashiki-movie.jp/

解説

「ナージャの村」「アレクセイと泉」の本橋成一監督が、長野県小谷村にある共働学舎の1年間を追ったドキュメンタリー作品。北アルプスの山裾にある長野県小谷村。谷間の山道を1時間半歩いた先にある真木共働学舎は、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により、生きることの根源的な意味を考える「共に働く学び舎」=「共働学舎」として40年前に創設された。2階建ての大きな茅葺きの家で、20~60代の男女数十人が送る共同生活に1年間カメラが密着し、自然とともに共働学舎で暮らす個性あふれる住人たちの姿を描く。

あなたという人は地球始まって以来、絶対いなかったはずです。

あなたという人は地球が滅びるまで出てこないはずなんです。

わたくしはそう思っています。

−−−宮嶋眞一郎

という共働学舎の創設者である宮嶋眞一郎氏の言葉から映画は始まります。

共働学舎とは・・・

高度経済成長の終焉を迎えたといわれる1974年、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により創設された。農業、酪農、工芸などを生活の基礎とした共同体として、いまも各地に根をおろしている。

http://www.kyodogakusya.or.jp/

北アルプスの山裾、長野県小谷村の車の通わない山道を1時間半歩いたところにある真木共働学舎で共同生活を送る人々の一年間を追ったドキュメンタリー作品です。

真木共働学舎は1978年、集落全体の高齢化などによって廃村となった後の集落で、共働学舎の創設者宮嶋眞一郎と数人の同士が生活を始めスタートしました。

立派な茅葺きの家「アラヤシキ(新屋敷)」に現在20代〜60代の男女十数人が犬や猫、ヤギ、鶏などの動物たちとともに暮し、村の先人達が代々使ってきた田畑や数軒の古民家をそのまま受け継ぎ、農業中心の生活を続けてきました。

本当にただただアラヤシキに住む住人たちの生活をじっくりと淡々と描いており、

観ているとアラヤシキで流れるゆったりとした時間を自分自身も共有しているような感覚を覚えます。

住人たちは、とても個性豊かで年齢層も幅広く、また身体的・精神的・境遇上などでのさまざまな差異を持つ人たちですが、1人1人が持つ個性を尊重し、お互いに支えあいながら共同生活を送り、一般的な地域コミュニティでは成り立ちにくいような生活がここにはありました。

そしてアラヤシキは受け入れることと同時に、このアラヤシキから去って行く人のことも淡々と受け入れていきます。

この作品で描かれる一年間でも出会いと別れ、そして新たな生命の誕生など人生におけるかけがえのない瞬間・時間があり、それを受け入れていく人々の姿が記録されています。

何か一つの方向や想いに人や地域を当てはめていくのではなく、一人一人を尊重し受け入れていく地域・生活のあり方がこの映画には描かれており、アラヤシキの時間が流れていました。

よく派手なアクションや壮大なスケールで描かれる映画は映画館で観ないとダメ!という様なことは良く言われますが、(僕もそうです。今年ならマッドマックスとかマッドマックスとかマッドマックスとか!)

この「アラヤシキの住人たち」も家でDVDで観たりするのではなく、自分の生活に流れる時間を切り離せる環境、つまりは映画館で是非とも観ていただき、アラヤシキの時間を体感してほしいと思います。

前回のみんなの学校に続き、今回も監督のインタビュー記事がありましたのでぜひご一読下さい。

https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/150428/

そして宮崎でも9月11(金)まで、宮崎キネマ館で公開されております!

是非ともアラヤシキの時間を劇場で体感して下さい!

それではまた次回です!!

映画とうどん(最近、たぬきうどんに浮かぶ天かすと一緒にお出汁の中に自分が浮かんでいる夢を見ました・・・)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

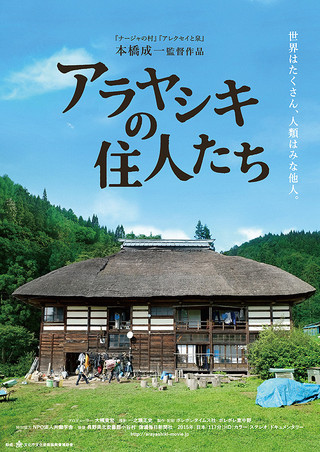

「アラヤシキの住人たち」(2015)

監督:本橋成一

http://arayashiki-movie.jp/

解説

「ナージャの村」「アレクセイと泉」の本橋成一監督が、長野県小谷村にある共働学舎の1年間を追ったドキュメンタリー作品。北アルプスの山裾にある長野県小谷村。谷間の山道を1時間半歩いた先にある真木共働学舎は、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により、生きることの根源的な意味を考える「共に働く学び舎」=「共働学舎」として40年前に創設された。2階建ての大きな茅葺きの家で、20~60代の男女数十人が送る共同生活に1年間カメラが密着し、自然とともに共働学舎で暮らす個性あふれる住人たちの姿を描く。

あなたという人は地球始まって以来、絶対いなかったはずです。

あなたという人は地球が滅びるまで出てこないはずなんです。

わたくしはそう思っています。

−−−宮嶋眞一郎

という共働学舎の創設者である宮嶋眞一郎氏の言葉から映画は始まります。

共働学舎とは・・・

高度経済成長の終焉を迎えたといわれる1974年、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により創設された。農業、酪農、工芸などを生活の基礎とした共同体として、いまも各地に根をおろしている。

http://www.kyodogakusya.or.jp/

北アルプスの山裾、長野県小谷村の車の通わない山道を1時間半歩いたところにある真木共働学舎で共同生活を送る人々の一年間を追ったドキュメンタリー作品です。

真木共働学舎は1978年、集落全体の高齢化などによって廃村となった後の集落で、共働学舎の創設者宮嶋眞一郎と数人の同士が生活を始めスタートしました。

立派な茅葺きの家「アラヤシキ(新屋敷)」に現在20代〜60代の男女十数人が犬や猫、ヤギ、鶏などの動物たちとともに暮し、村の先人達が代々使ってきた田畑や数軒の古民家をそのまま受け継ぎ、農業中心の生活を続けてきました。

本当にただただアラヤシキに住む住人たちの生活をじっくりと淡々と描いており、

観ているとアラヤシキで流れるゆったりとした時間を自分自身も共有しているような感覚を覚えます。

住人たちは、とても個性豊かで年齢層も幅広く、また身体的・精神的・境遇上などでのさまざまな差異を持つ人たちですが、1人1人が持つ個性を尊重し、お互いに支えあいながら共同生活を送り、一般的な地域コミュニティでは成り立ちにくいような生活がここにはありました。

そしてアラヤシキは受け入れることと同時に、このアラヤシキから去って行く人のことも淡々と受け入れていきます。

この作品で描かれる一年間でも出会いと別れ、そして新たな生命の誕生など人生におけるかけがえのない瞬間・時間があり、それを受け入れていく人々の姿が記録されています。

何か一つの方向や想いに人や地域を当てはめていくのではなく、一人一人を尊重し受け入れていく地域・生活のあり方がこの映画には描かれており、アラヤシキの時間が流れていました。

よく派手なアクションや壮大なスケールで描かれる映画は映画館で観ないとダメ!という様なことは良く言われますが、(僕もそうです。今年ならマッドマックスとかマッドマックスとかマッドマックスとか!)

この「アラヤシキの住人たち」も家でDVDで観たりするのではなく、自分の生活に流れる時間を切り離せる環境、つまりは映画館で是非とも観ていただき、アラヤシキの時間を体感してほしいと思います。

前回のみんなの学校に続き、今回も監督のインタビュー記事がありましたのでぜひご一読下さい。

https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/150428/

そして宮崎でも9月11(金)まで、宮崎キネマ館で公開されております!

是非ともアラヤシキの時間を劇場で体感して下さい!

それではまた次回です!!

2015年08月25日

【スタッフブログ】映画と地域づくり②「みんなの学校」

みなさんこんにちは!

映画とうどん(最近は特に山菜うどんを好んでよく食べております)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

「みんなの学校」(2015)

監督:真鍋俊永

http://minna-movie.com/

ストーリー

不登校ゼロを目指す大阪市立南住吉大空小学校の取り組みを紹介し、第68回文化庁芸術祭大賞など数々の賞を受賞したテレビドキュメンタリーを劇場版として再編集した作品。

大阪市立南住吉大空小学校。ここでは、発達障害を抱えた子、自分の気持ちをうまくコントロールできない子など、いわゆる特別支援の対象となる児童も同じ教室で学ぶ。大空小学校が目指すのは不登校ゼロ。教職員、保護者、地域の大人たちだけでなく、子ども同士も一緒になり「みんながつくる、みんなの学校」のスローガンに取り組む姿を長期にわたり取材。そこには、ごく普通の公立小学校が実践する濃密な教育の姿があった。

大空小学校では「みんながつくる、みんなの学校」という理念の元、一般的な学校では特別支援の対象となるような子供もみんなで同じ教室で学びます。

個人的に印象に残っていたのが、子ども達同様、先生達も悩み、苦しみ、学ぶ姿でした。

初めて担任のクラスをもつこととなった新米の先生は、どう生徒と接していいのか悩みます。

そんな様子に気付いた校長先生や先輩の先生が話を聞いてあげたり、先生が先生に「指導」する場面があり、先生達も子ども達と同じように学んでいく、その姿が捉えられています。

またあるベテランの先生が「「みんな」でやるから責任を弱めるのではなく、「みんな」で生徒の悩みや問題を共有していれば、「みんな」で褒めることも怒ることができる」といったことを仰っていて、大空小学校の校訓でもある「生徒も先生もみんなで学ぶ学校」だということが強く感じられました。

そして、地域の人が協力していることも一つ大きなポイントです。

全国的にも、交通安全などの為に保護者や地域住民がスクールゾーンに立ったりすることはありますが、

実際に学校の中・教室の中に地域の人が入って先生達と一緒に教育現場に加わっていくことは中々出来ないことだと思います。

学校と地域がお互いに信頼し、また学校と地域が子どもたちの事を信頼しているからこそ出来ることなんだなと思いました。

最後になりますが、

作品全体を通しての映像的な明るさや音楽の使い方が、他のドキュメンタリー作品に比べて、シリアスさや切実さみたいなものを和らげている印象がありました。これによってずっと見ていてもどこか清々しさもありつつ、見終わった後の読後感もとても気持ちのいいものでした。

監督のインタビュー記事もありますのでぜひご一読下さい。

http://webneo.org/archives/29379

宮崎でも8月27日(木)まで、宮崎キネマ館で公開されております!間もなく上映終了となりますので是非ともこの機会にご覧下さい!

それではまた次回です!!

映画とうどん(最近は特に山菜うどんを好んでよく食べております)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

「みんなの学校」(2015)

監督:真鍋俊永

http://minna-movie.com/

ストーリー

不登校ゼロを目指す大阪市立南住吉大空小学校の取り組みを紹介し、第68回文化庁芸術祭大賞など数々の賞を受賞したテレビドキュメンタリーを劇場版として再編集した作品。

大阪市立南住吉大空小学校。ここでは、発達障害を抱えた子、自分の気持ちをうまくコントロールできない子など、いわゆる特別支援の対象となる児童も同じ教室で学ぶ。大空小学校が目指すのは不登校ゼロ。教職員、保護者、地域の大人たちだけでなく、子ども同士も一緒になり「みんながつくる、みんなの学校」のスローガンに取り組む姿を長期にわたり取材。そこには、ごく普通の公立小学校が実践する濃密な教育の姿があった。

大空小学校では「みんながつくる、みんなの学校」という理念の元、一般的な学校では特別支援の対象となるような子供もみんなで同じ教室で学びます。

個人的に印象に残っていたのが、子ども達同様、先生達も悩み、苦しみ、学ぶ姿でした。

初めて担任のクラスをもつこととなった新米の先生は、どう生徒と接していいのか悩みます。

そんな様子に気付いた校長先生や先輩の先生が話を聞いてあげたり、先生が先生に「指導」する場面があり、先生達も子ども達と同じように学んでいく、その姿が捉えられています。

またあるベテランの先生が「「みんな」でやるから責任を弱めるのではなく、「みんな」で生徒の悩みや問題を共有していれば、「みんな」で褒めることも怒ることができる」といったことを仰っていて、大空小学校の校訓でもある「生徒も先生もみんなで学ぶ学校」だということが強く感じられました。

そして、地域の人が協力していることも一つ大きなポイントです。

全国的にも、交通安全などの為に保護者や地域住民がスクールゾーンに立ったりすることはありますが、

実際に学校の中・教室の中に地域の人が入って先生達と一緒に教育現場に加わっていくことは中々出来ないことだと思います。

学校と地域がお互いに信頼し、また学校と地域が子どもたちの事を信頼しているからこそ出来ることなんだなと思いました。

最後になりますが、

作品全体を通しての映像的な明るさや音楽の使い方が、他のドキュメンタリー作品に比べて、シリアスさや切実さみたいなものを和らげている印象がありました。これによってずっと見ていてもどこか清々しさもありつつ、見終わった後の読後感もとても気持ちのいいものでした。

監督のインタビュー記事もありますのでぜひご一読下さい。

http://webneo.org/archives/29379

宮崎でも8月27日(木)まで、宮崎キネマ館で公開されております!間もなく上映終了となりますので是非ともこの機会にご覧下さい!

それではまた次回です!!

2015年08月14日

【スタッフブログ】映画と地域づくり「キツツキと雨」

みなさん、こんにちは!

映画とうどんが大好きな山崎です!

今回は私の大好きな映画をご紹介させていただこうと思います。

ただ好きな映画を紹介するだけでは味気ないので、やはり協働支援センターの業務の大きなテーマである「地域づくり」と関連した映画をご紹介させていただきますヾ(´ω`)ノ

まず、始めに映画と地域づくりは実はとても親和性の高い関係を持っているということをお伝えしなければなりません。

皆さんもお聞きになった事があるかと思いますがその象徴的な存在が「フィルムコミッション」というものです。

(以下wilipedia「フィルムコミッション」のページより参照)

「フィルムコミッション」とは、映画等の撮影場所誘致や撮影支援をする機関である。

地方公共団体(都道府県・市町村)か、観光協会の一部署が事務局を担当していることが多い。映画撮影などを誘致することによって地域活性化、文化振興、観光振興を図るのが狙いとされるため、地方公共団体が担当している場合、その部署はそのいずれかの関連部署になっているようである(ごくまれだが、フィルムコミッションそのものの担当部署を設けているところもある)。

また最近では、フィルム・コミッションとは名乗らないものの、民間企業においても同様のサービスを行う部署を設置するケースがある(JR西日本、本州四国連絡高速道路、等)。

日本では、フィルム・コミッションの連絡機関として特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション(旧・全国フィルム・コミッション連絡協議会)が存在する。

日本では1980年代に大林宣彦監督が故郷・尾道で、多くの地元賛同者の協力を得て撮影した「尾道三部作」(『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』)が、その先駆けといわれる。

と、こんな感じでwikipediaにも書かれているように、

映画撮影などを誘致することによって地域活性化、文化振興、観光振興を図ること等を目的に、映画やドラマなどの撮影場所誘致や撮影支援をする機関のことをいいます。

そして宮崎にも「宮崎フィルムコミッション」があり、当センターの運営元である宮崎文化本舗が運営を行っております。

作品としては大ヒット映画「LIMIT OF LOVE 海猿」のカーフェリーを使っての撮影が宮崎港で行われていたり、

最近ですと宮崎を舞台にした映画「あさひるばん」や「空と海のあいだ」などの作品の撮影支援を行っております。

http://www.fc-miyazaki.com/location/list/list.html

その他にも個人的に大好きな作品でもある「横道世之介」や先日公開され話題を読んでいる「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN」は同じ九州の長崎県フィルムコミッションが撮影支援を行っていたり、

埼玉の深谷フィルムコミッションでは是枝裕和監督の『そして父になる』や塚本晋也監督の「野火」、

北海道の小樽フィルムコミッションでは「NANA」や岩井俊二監督の「LOVE LETTER」など全国至る所でフィルムコミッションによる撮影支援が行われています。

このように映画やドラマなどの映像コンテンツを通してその地域に興味を持ってもらい、観光振興に繋げるという動きは全国的に展開されています。

前振りが長くなってしまいましたが、今回はそんな「フィルムコミッション」を活かし、「地域づくり」とも関連した映画をご紹介させていただきます。

「キツツキと雨」(2011)

監督:沖田修一

http://kitsutsuki-rain.jp/

ストーリー

小さな山あいの村にやって来たゾンビ映画の撮影隊。なぜだか手伝うことになった木こりの克彦(役所広司)は、プレッシャーに弱く使えない新人監督の幸一(小栗旬)にイライラする。しかし、幸一は克彦との交流で自分を取り戻していき、二人のいい関係がイマイチかみ合わなかった撮影現場にも不思議な影響を与え始め……。

監督の沖田修一監督の作品は基本どれもオフビートでゆる~い雰囲気を纏った作風で、この作品も会話や言動の何とも言えない「間」が多分に含まれたとっても心地の良い作品です。

木こりの克彦(役所広司)はひょんなことから村にやってきたゾンビ映画の撮影隊の手伝いをすることになります。

最初はそこまでやる気のなかった克彦ですが、撮影の面白さを肌で感じ、のめり込んでいきます。

そして自分の作品に自信が無く、初めての監督業にも戸惑いを覚えている新人監督の幸一(小栗旬)はそんな克彦との交流の中で自信を取り戻していきます。

克彦の熱い姿に触発された村人達も撮影に協力していき、村ぐるみでの映画づくりが行われていく・・・・・・・・・と、そんな感じの映画でございます。

また克彦と幸一の関係性は途中から親子の様な関係性に見えてきます。

これが実際の息子との仲が上手くいっていない克彦自身にも影響を与え、実際の親子関係の修復にもつながっていきます。

この終盤の「仲直り」のシーンは言葉や台詞でなく「食べる」という行動から関係性の修復を演出しているのですが、とても素晴らしいシーンなので是非とも映画本編を見て確かめてみて下さい。

そしてこの映画自体も「岐阜フィルムコミッション」の撮影支援を受けております。

作品の内容同様に撮影する地域の人の大きな協力があるからこそ映画が撮れるのだということを正にこの映画自体が体現しているのではないでしょうか。

「映画づくり」が人・地域をつくり、逆に映画も人や地域につくられていく―

映画と地域づくりを考えた時に真っ先に思いついたのがこの「キツツキと雨」でした。

基本的にゆるいコメディ映画で、休日にリラックスしながら観れる映画ですので是非とも一度ご覧になってみて下さい。

星野源が歌う主題歌も映画にぴったりで、とってもいい曲です(o´ω`o)

それではまた次回です!!

映画とうどんが大好きな山崎です!

今回は私の大好きな映画をご紹介させていただこうと思います。

ただ好きな映画を紹介するだけでは味気ないので、やはり協働支援センターの業務の大きなテーマである「地域づくり」と関連した映画をご紹介させていただきますヾ(´ω`)ノ

まず、始めに映画と地域づくりは実はとても親和性の高い関係を持っているということをお伝えしなければなりません。

皆さんもお聞きになった事があるかと思いますがその象徴的な存在が「フィルムコミッション」というものです。

(以下wilipedia「フィルムコミッション」のページより参照)

「フィルムコミッション」とは、映画等の撮影場所誘致や撮影支援をする機関である。

地方公共団体(都道府県・市町村)か、観光協会の一部署が事務局を担当していることが多い。映画撮影などを誘致することによって地域活性化、文化振興、観光振興を図るのが狙いとされるため、地方公共団体が担当している場合、その部署はそのいずれかの関連部署になっているようである(ごくまれだが、フィルムコミッションそのものの担当部署を設けているところもある)。

また最近では、フィルム・コミッションとは名乗らないものの、民間企業においても同様のサービスを行う部署を設置するケースがある(JR西日本、本州四国連絡高速道路、等)。

日本では、フィルム・コミッションの連絡機関として特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション(旧・全国フィルム・コミッション連絡協議会)が存在する。

日本では1980年代に大林宣彦監督が故郷・尾道で、多くの地元賛同者の協力を得て撮影した「尾道三部作」(『転校生』『時をかける少女』『さびしんぼう』)が、その先駆けといわれる。

と、こんな感じでwikipediaにも書かれているように、

映画撮影などを誘致することによって地域活性化、文化振興、観光振興を図ること等を目的に、映画やドラマなどの撮影場所誘致や撮影支援をする機関のことをいいます。

そして宮崎にも「宮崎フィルムコミッション」があり、当センターの運営元である宮崎文化本舗が運営を行っております。

作品としては大ヒット映画「LIMIT OF LOVE 海猿」のカーフェリーを使っての撮影が宮崎港で行われていたり、

最近ですと宮崎を舞台にした映画「あさひるばん」や「空と海のあいだ」などの作品の撮影支援を行っております。

http://www.fc-miyazaki.com/location/list/list.html

その他にも個人的に大好きな作品でもある「横道世之介」や先日公開され話題を読んでいる「進撃の巨人 ATTACK ON TITAN」は同じ九州の長崎県フィルムコミッションが撮影支援を行っていたり、

埼玉の深谷フィルムコミッションでは是枝裕和監督の『そして父になる』や塚本晋也監督の「野火」、

北海道の小樽フィルムコミッションでは「NANA」や岩井俊二監督の「LOVE LETTER」など全国至る所でフィルムコミッションによる撮影支援が行われています。

このように映画やドラマなどの映像コンテンツを通してその地域に興味を持ってもらい、観光振興に繋げるという動きは全国的に展開されています。

前振りが長くなってしまいましたが、今回はそんな「フィルムコミッション」を活かし、「地域づくり」とも関連した映画をご紹介させていただきます。

「キツツキと雨」(2011)

監督:沖田修一

http://kitsutsuki-rain.jp/

ストーリー

小さな山あいの村にやって来たゾンビ映画の撮影隊。なぜだか手伝うことになった木こりの克彦(役所広司)は、プレッシャーに弱く使えない新人監督の幸一(小栗旬)にイライラする。しかし、幸一は克彦との交流で自分を取り戻していき、二人のいい関係がイマイチかみ合わなかった撮影現場にも不思議な影響を与え始め……。

監督の沖田修一監督の作品は基本どれもオフビートでゆる~い雰囲気を纏った作風で、この作品も会話や言動の何とも言えない「間」が多分に含まれたとっても心地の良い作品です。

木こりの克彦(役所広司)はひょんなことから村にやってきたゾンビ映画の撮影隊の手伝いをすることになります。

最初はそこまでやる気のなかった克彦ですが、撮影の面白さを肌で感じ、のめり込んでいきます。

そして自分の作品に自信が無く、初めての監督業にも戸惑いを覚えている新人監督の幸一(小栗旬)はそんな克彦との交流の中で自信を取り戻していきます。

克彦の熱い姿に触発された村人達も撮影に協力していき、村ぐるみでの映画づくりが行われていく・・・・・・・・・と、そんな感じの映画でございます。

また克彦と幸一の関係性は途中から親子の様な関係性に見えてきます。

これが実際の息子との仲が上手くいっていない克彦自身にも影響を与え、実際の親子関係の修復にもつながっていきます。

この終盤の「仲直り」のシーンは言葉や台詞でなく「食べる」という行動から関係性の修復を演出しているのですが、とても素晴らしいシーンなので是非とも映画本編を見て確かめてみて下さい。

そしてこの映画自体も「岐阜フィルムコミッション」の撮影支援を受けております。

作品の内容同様に撮影する地域の人の大きな協力があるからこそ映画が撮れるのだということを正にこの映画自体が体現しているのではないでしょうか。

「映画づくり」が人・地域をつくり、逆に映画も人や地域につくられていく―

映画と地域づくりを考えた時に真っ先に思いついたのがこの「キツツキと雨」でした。

基本的にゆるいコメディ映画で、休日にリラックスしながら観れる映画ですので是非とも一度ご覧になってみて下さい。

星野源が歌う主題歌も映画にぴったりで、とってもいい曲です(o´ω`o)

それではまた次回です!!

2015年07月19日

【スタッフブログ】コーチングコラム 「聴く」こと・・・・・その3

皆さん、こんにちは。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はレベル3の「聴き方」について紹介します。

皆さん、人の話を意識して聴く時ってどのような聴き方していますか?

少し考えてみてください。

例えば

・相手の目を見て話す

・話を遮らない

・最後まで聞く

・うなずく

・相槌を打つ 等々

以上の様に聴く態度を意識されている方もいらっしゃるかと思います

加えて・・・

・自分の価値判断基準を横において聴く

・聴いている時に、次に何を言おうと考えない

と、意識のベクトルを相手に向ける

ここまでは、レベル2の聴き方になります。

更にレベル3になると

・相手が言語化していない事や感情を聴く

・相手が気づいておらず、言語化もできていない事を聴くことが

重要になってきます。

そのために・・・・・

・相手のわずかな言語、非言語の変化(表情、声のトーン、ブレス等)

を感じる

・直感を大切にする

・相手のエネルギーを感じる 等々

このように、視覚や聴覚に加えて第六感を意識しながら

聴く事が大切になります。

コーチングとは何か、そしてコーチングの一番の基本

「聴く」ことについて、連続シリーズでお伝えしました。

次回からは、映画とうどんが大好きな山崎君が一ヶ月にわたり

コラムを書いていきます。

皆さん、乞うご期待!!

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はレベル3の「聴き方」について紹介します。

皆さん、人の話を意識して聴く時ってどのような聴き方していますか?

少し考えてみてください。

例えば

・相手の目を見て話す

・話を遮らない

・最後まで聞く

・うなずく

・相槌を打つ 等々

以上の様に聴く態度を意識されている方もいらっしゃるかと思います

加えて・・・

・自分の価値判断基準を横において聴く

・聴いている時に、次に何を言おうと考えない

と、意識のベクトルを相手に向ける

ここまでは、レベル2の聴き方になります。

更にレベル3になると

・相手が言語化していない事や感情を聴く

・相手が気づいておらず、言語化もできていない事を聴くことが

重要になってきます。

そのために・・・・・

・相手のわずかな言語、非言語の変化(表情、声のトーン、ブレス等)

を感じる

・直感を大切にする

・相手のエネルギーを感じる 等々

このように、視覚や聴覚に加えて第六感を意識しながら

聴く事が大切になります。

コーチングとは何か、そしてコーチングの一番の基本

「聴く」ことについて、連続シリーズでお伝えしました。

次回からは、映画とうどんが大好きな山崎君が一ヶ月にわたり

コラムを書いていきます。

皆さん、乞うご期待!!

2015年07月11日

【スタッフブログ】コーチングコラム 「聴く」こと・・・・・その2

皆さん、こんにちは。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はコミュニケーションで一番大切な「聴く」ことの第2回目、

「きく」の3段階のレベルについてお伝えしますね。

レベル1:自分に意識が向いている聞き方

人と話をしている時に、自分に意識が向いている聞き方です。

例えばAさんと会話している時に、話を聞きながら「Aさんって

話が長いよね~。もっと端的に伝えてくれればいいのに。。。」

こんな感じで相手の話を聞いている状態です。

意識が相手に向いているのではなく、自分の内側の声を聞いている

状態です。

レベル2:相手に対してレーザービームで聴いている

人と話をしている時に、前のめりになり、一言一句も聞き逃さない

ように集中して聞いているような状態です。

意識は相手に完全に向いているのですが、相手の言っている言葉面を

そのまま聞いているような状況です。

レベル3:相手を感じる聴き方

相手の言葉だけでではなく、言語化されない情報を

聴いている状態です。。

このレベルの聴き方をしているのは、コメディアンの方だと

言われています。お客さんの状況を肌で感じる、いわゆる空気が

読めている状況です。

どのレベルが良いか、皆さんおわかりですよね。

では、どのようにすればレベル3で聴けるか、そのコツを

次回お伝えします。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はコミュニケーションで一番大切な「聴く」ことの第2回目、

「きく」の3段階のレベルについてお伝えしますね。

レベル1:自分に意識が向いている聞き方

人と話をしている時に、自分に意識が向いている聞き方です。

例えばAさんと会話している時に、話を聞きながら「Aさんって

話が長いよね~。もっと端的に伝えてくれればいいのに。。。」

こんな感じで相手の話を聞いている状態です。

意識が相手に向いているのではなく、自分の内側の声を聞いている

状態です。

レベル2:相手に対してレーザービームで聴いている

人と話をしている時に、前のめりになり、一言一句も聞き逃さない

ように集中して聞いているような状態です。

意識は相手に完全に向いているのですが、相手の言っている言葉面を

そのまま聞いているような状況です。

レベル3:相手を感じる聴き方

相手の言葉だけでではなく、言語化されない情報を

聴いている状態です。。

このレベルの聴き方をしているのは、コメディアンの方だと

言われています。お客さんの状況を肌で感じる、いわゆる空気が

読めている状況です。

どのレベルが良いか、皆さんおわかりですよね。

では、どのようにすればレベル3で聴けるか、そのコツを

次回お伝えします。

2015年07月05日

【スタッフブログ】コーチングコラム 「聴く」こと・・・・・

皆さん、こんにちは。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はコーチングスキルの中で基本中の基本であり、

最も重要な「聴く」と言うスキルについてお話します。

あなたは、人の話を「聞」いていますか、それとも「聴」いていますか。

そもそも「聞く」と「聴く」の違いは何だと思いますか。

「聞く」を分解すると「門」と「耳」、

「聴く」を分解すると「耳」と「+」と「目」(横向き)と「心」

になります。

「聞く」は門に耳を近づけて、門の向こうでどんな事を話しているかを

聞いている、いわゆる内容だけを聞いているような状態。

「聞く」は「耳」で聴きながら「(+)プラス」「目」で相手を見て、

「心」で感じて聴いている状態です。

このように書くと、そんなことは知っているよとおっしゃる方も

多いかと思いますが、知っていることとできる事には大きな

ギャップあります。そして「きく」には3段階の状態があると

言われています。

では、「きく」の3段階のレベルについては次回詳しくお伝えしますね。

楽しみにしておいてください。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回はコーチングスキルの中で基本中の基本であり、

最も重要な「聴く」と言うスキルについてお話します。

あなたは、人の話を「聞」いていますか、それとも「聴」いていますか。

そもそも「聞く」と「聴く」の違いは何だと思いますか。

「聞く」を分解すると「門」と「耳」、

「聴く」を分解すると「耳」と「+」と「目」(横向き)と「心」

になります。

「聞く」は門に耳を近づけて、門の向こうでどんな事を話しているかを

聞いている、いわゆる内容だけを聞いているような状態。

「聞く」は「耳」で聴きながら「(+)プラス」「目」で相手を見て、

「心」で感じて聴いている状態です。

このように書くと、そんなことは知っているよとおっしゃる方も

多いかと思いますが、知っていることとできる事には大きな

ギャップあります。そして「きく」には3段階の状態があると

言われています。

では、「きく」の3段階のレベルについては次回詳しくお伝えしますね。

楽しみにしておいてください。

2015年06月28日

【スタッフブログ】コーチングコラム コーチングとは・・・・・

皆さん、こんにちは。

みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

これから定期的にみやざき県民協働支援センターが行っている事業に

まつわるコラムをお届けしたいと思います。

今回のテーマはコーチングです。

コーチングが何故、当センターの事業に関わりがあるかと言いますと。。。。

当センターでは、協働や地域づくり等に対して相談対応をしていますが、

実はコーチング的なアプローチをしているからなのです。

コーチングには「答えはその人が持っている」と言う哲学があります。

対話をしながらその人の課題をしっかり聴いたり、承認したり、質問

したりしながら、その人から答えを引き出していく感じなんですね。

質問をすれば、それに答えようとするのが人間の性です。

しかし、その前にしっかりと相手と人間関係を構築し、スムーズな

コミュニケーションが取れないと質問をしてもなかなか本音を

話す事も厳しいのではないかと思います。

そのコミュニケーションで非常に大切なのは、「聴く」と言う事です。

聞くと言う事は、誰にでもできますが、聴き方を学んでいる人は

そう多くはないと思います。

コーチングの中でも一番基本中の基本で、一番縦横なスキル

「聴く」と言う事について次回のコーチングコラムで紹介いたします。

2015年06月14日

【スタッフブログ】人の可能性をその人以上に信じ切ること― 映画「ビリギャル」を観て

スタッフの山崎君みたいに映画をそんなに多くみている訳ではないのですが、今回は最近見た映画について

「泣いた」「感動した」と多くのコーチ仲間がfacebookで感想を書いていた「ビリギャル」を見に行きました。

で、感想はというと・・・・・

「良かった!!」

ネット上では色々とネタバレもあり、おおよその内容もわかっていたのでそんなに期待をしていなかったのですが、見る価値はあり!です。

その人の可能性をその人以上に信じ切ること、またそういう人が周りにいる環境がどれだけその人の可能性を開花させるのかを改めて認識しました。

人の可能性は過去の延長にあるのでは無く、今から創り出す未来に無限に広がっていくのだなと思いました。もちろんそこにはそれ相応の本人の努力は必要ですが・・・

コーチングを学び始めて十数年、最初はいろいろなスキルを学ばなくちゃと言う思いが大きかったのですが(もちろんそれはとても大切な事ですが)、ある時私のコーチから「壹岐さん、あなたはコーチになりたいの、それともコーチでありたいの?」と言う問いで、改めてコーチとしてのあり方の大切さに気づきました。

コーチングスキルを持っており(Have)、それをどのような場面でどのように使うか(Do)ということはもちろんですが、それ以前にコーチとしてどうあるべきか(Be)が、コーチとして一番大切な事ではないかと思っています。

それは、コーチングに限ったことではなく、人と関わる人にはとても大切な事だと思います。

「ビリギャル」は子育て、教師、リーダーやマネージャー等、人と関わる人すべてにてもらいたい映画です。

http://birigal-movie.jp/

「泣いた」「感動した」と多くのコーチ仲間がfacebookで感想を書いていた「ビリギャル」を見に行きました。

で、感想はというと・・・・・

「良かった!!」

ネット上では色々とネタバレもあり、おおよその内容もわかっていたのでそんなに期待をしていなかったのですが、見る価値はあり!です。

その人の可能性をその人以上に信じ切ること、またそういう人が周りにいる環境がどれだけその人の可能性を開花させるのかを改めて認識しました。

人の可能性は過去の延長にあるのでは無く、今から創り出す未来に無限に広がっていくのだなと思いました。もちろんそこにはそれ相応の本人の努力は必要ですが・・・

コーチングを学び始めて十数年、最初はいろいろなスキルを学ばなくちゃと言う思いが大きかったのですが(もちろんそれはとても大切な事ですが)、ある時私のコーチから「壹岐さん、あなたはコーチになりたいの、それともコーチでありたいの?」と言う問いで、改めてコーチとしてのあり方の大切さに気づきました。

コーチングスキルを持っており(Have)、それをどのような場面でどのように使うか(Do)ということはもちろんですが、それ以前にコーチとしてどうあるべきか(Be)が、コーチとして一番大切な事ではないかと思っています。

それは、コーチングに限ったことではなく、人と関わる人にはとても大切な事だと思います。

「ビリギャル」は子育て、教師、リーダーやマネージャー等、人と関わる人すべてにてもらいたい映画です。

http://birigal-movie.jp/