› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2015年09月

› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › 2015年09月2015年09月27日

【スタッフブログ】地域づくりに関するコラム①

皆さんこんにちは。みやざき県民協働支援センターの壹岐です。

今回のブログのテーマは地域づくりです。

地域づくりについいて数回に渡ってお伝えしてきたいと思います。

当センターでは、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を

行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で本日ご紹介するのは、「地域づくり」と言う書籍です。

この書籍は、一般財団法人地域活性化センターが編集発行している

情報誌で、月1回発行されています。

ちなみに2015年の月ごとの特集記事は

・地域に貢献する中小企業のものづくり

・地域づくりの人材育成

・平成26年度ふるさとづくり大賞

・青少年の芸術文化活動の拠点づくり

・移住委選で地域を活性化

・高校の魅力化による地域活性化

と、様々な切り口で特集が組まれています。

全国の様々な事例が豊富に紹介されて、地域活性化のヒント満載の

雑誌です。

サンプルは、こちらでご覧になれます。

https://www.jcrd.jp/images/01-jinzai/03-seminar/docu/H27/sample_310.pdf

この情報誌は、みやざき県民協働支援センターで自由に閲覧できますので、

ご興味のある方は是非、みやざき県民協働支援センターへお越しください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会に加盟すると毎月、送られて

きますので、ご興味のある方はみやざき県民協働支援センターまでお問い

合わせください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会については、こちらをご参照ください。

http://miyazakinet.main.jp/

===============================

みやざき県民協働支援センター

〒880-0811 宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN)3F

TEL:0985-74-7075 FAX:0985-74-7076

info✩miyazaki-ksc.org

メールを送る際には✩を@に変えてお送りください。

===============================

今回のブログのテーマは地域づくりです。

地域づくりについいて数回に渡ってお伝えしてきたいと思います。

当センターでは、宮崎県地域づくりネットワーク協議会の事務局

としても活動をしており、宮崎県内で地域づくりの様々な活動を

行っている団体などのサポートなども行っています。

その中で本日ご紹介するのは、「地域づくり」と言う書籍です。

この書籍は、一般財団法人地域活性化センターが編集発行している

情報誌で、月1回発行されています。

ちなみに2015年の月ごとの特集記事は

・地域に貢献する中小企業のものづくり

・地域づくりの人材育成

・平成26年度ふるさとづくり大賞

・青少年の芸術文化活動の拠点づくり

・移住委選で地域を活性化

・高校の魅力化による地域活性化

と、様々な切り口で特集が組まれています。

全国の様々な事例が豊富に紹介されて、地域活性化のヒント満載の

雑誌です。

サンプルは、こちらでご覧になれます。

https://www.jcrd.jp/images/01-jinzai/03-seminar/docu/H27/sample_310.pdf

この情報誌は、みやざき県民協働支援センターで自由に閲覧できますので、

ご興味のある方は是非、みやざき県民協働支援センターへお越しください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会に加盟すると毎月、送られて

きますので、ご興味のある方はみやざき県民協働支援センターまでお問い

合わせください。

また、宮崎県地域づくりネットワーク協議会については、こちらをご参照ください。

http://miyazakinet.main.jp/

===============================

みやざき県民協働支援センター

〒880-0811 宮崎市錦町1-10宮崎グリーンスフィア壱番館(KITEN)3F

TEL:0985-74-7075 FAX:0985-74-7076

info✩miyazaki-ksc.org

メールを送る際には✩を@に変えてお送りください。

===============================

2015年09月20日

【みやざき県民協働支援センターからのお知らせ】

みやざき県民協働支援センターはシルバーウィーク期間中も通常どおり(午前10時から午後6時まで)開館しております!

※明日9/21(月)も祝日の為、開館しておりますが、振替として9/24(木)が休館日となります。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、なにとぞご了承ください。

活動支援スペースのご利用や、

閲覧スペースには「地域づくり」「協働」に関するチラシやパンフレット等の資料もございますので、

どうぞお気軽にお立ち寄り下さい(・´ω`・)

2015年09月18日

【スタッフブログ】映画と地域づくり④「映画祭」

みなさんこんにちは!

映画とうどんが大好きな山崎です!(お昼は8割方うどんです。)

地域づくりと映画についてのブログ第4弾となる今回は「映画祭」がテーマです。

一般的に映画祭と言えばカンヌ・ベルリン・ヴェネツィアと言った世界三大映画祭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

日本でも東京国際映画祭など、世界的にも有名な映画祭はあります。

しかし、それらの大規模な映画祭以外にも各地域や市町村単位で行われている映画祭が全国的に数多くあります。

今回はそんな地域に根差した映画祭をいくつかご紹介させていただこうと思います。

「田辺・弁慶映画祭」

和歌山県田辺市

田辺・弁慶映画祭は、2007年に第1回目を開催し、今年で第9回目を迎えます。

本映画祭は、新人監督の作品を対象としており、審査員には、映画有識者を特別審査員、映画検定合格者を映検審査員として迎え、

また、2012年より市民審査員を募集し、市民も交えてコンペティションを実施しています。

開催地の和歌山県田辺市は、和歌山県の南部に位置する近畿地方で最も広い市で、

世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」などがあり、歴史を体感することができます。

また、牛若丸との出会いや平泉での立ち往生の逸話で知られる武蔵坊弁慶の出生の地と伝えられており、

「田辺・弁慶映画祭」の名前の由来にもなっております。

そしてコンペティション部門で受賞し、1回目の映画と地域づくりブログでも紹介した「キツツキと雨」の沖田修一監督(第2回 市民審査賞)や今泉力哉監督(第4回 市民審査賞)が、受賞後、商業映画デビューを果たすなどインディーズの登竜門となる映画祭です。

「さぬき映画祭」

香川県高松市

“うどんだけじゃない香川県 映画、だけじゃない映画祭”

映画・映像による地域文化の振興と香川の活性化を目的に、2006年から開催しています。さぬき映画祭では、上映会などのイベントだけでなく、シナリオ執筆の講座なども開講し、映画・映像に携わる人材の育成にも取り組んでいます。

上述した通り、映画の上映だけでなく、

「香川県で本当にあった面白い話」(ストーリー)を一般の方から集めて、それをショートムービーにしちゃおうという企画「さぬきストーリー・プロジェクト」や、

プロのシナリオライターや映画監督等を講師に迎え、地方では学ぶ機会の少ないシナリオ執筆の講座や映画制作のワークショップを行うなど、正に「だけ」じゃない映画祭として全国的にも面白い取り組みを行っています。

「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」

北海道夕張市

北海道夕張市において1990年から開催され、今年で25回目を迎えます。

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭実行委員会(以下実行委員会)によって組織、運営され、

主にSF、ホラー、ファンタジー、アドベンチャー、アクション、サスペンス等、

イマジネーションとエンタテインメント性豊かなファンタスティック映画を対象とした映画祭となっております。

1979年に「炭鉱から観光へ」をスローガン掲げ、

石炭事業から観光事業でのまちづくりへと転換を図る中での唯一、

文化事業を成功させた事例をもつ中心的な役割などを担っていましたが、

2006年に運営費を出していた夕張市が財政再建団体入りを表明したことに伴い、

開催補助金支出打ち切りを決定し、市運営による開催中止となりました。

その後、映画ファンなどの有志で2007年2月23日、新たに「ゆうばり応援映画祭」を開催し、

映画ファンの有志と映画祭の元スタッフによる「ゆうばりファンタ(NPO)」が中心となり、

2008年3月19日から5日間で再スタートを切ったという経緯があります。

まだ見ぬ新しい才能の発見・育成や、映画による世界各国間の文化交流・相互理解の促進を通じて、

市民、映画人、観客の三者のコミュニケーションによる出会いの場を映画祭が提供することで、

日本国内のみならず広く世界各国におけるエンタテインメント映画の質の向上に寄与することを目指しているということです。

「CINEMA CARAVAN in 白川郷」

岐阜県白川村

こちらの映画祭は世界遺産・白川郷で知られる岐阜県白川村で世界遺産登録20周年記念イベントの一環として、

荻町合掌造り集落や平瀬温泉地区など、白川村全体を舞台として開催されました。

白川村の地域おこし協力隊メンバーが中心となり企画を担当し、

「地球と遊ぶ」をコンセプトに、海辺、田んぼの中、丘の上、廃墟、都会のど真ん中などに野外上映用のスクリーンを広げ、

五感で体感できる移動式映画館を行う「CINEMA CARAVAN」とのコラボレーションによって実現しました。

またただ単に映画を上映するというイベントではなく、

CINEMA CARAVANのアーティスト達に実際に村に滞在し、村の文化や村民と交流してもらいながら映画祭を作っていったそうです。

これらの映画祭は、開催地のイメージアップや観光振興、町おこしを主目的とするよりも、

やはりまず面白い映画を観てもらうという事が大前提にある事が大切なのではないかと思います。

そして映画祭を通して、映画の面白さを感じたり、面白い映画との出会いがあったりと、

地域での「映画体験」をきっかけに、

地域のことを知り、地域の良さを見つめるきっかけにもなり、

それが地域づくりに繋がっていくのではないかなと感じました。

最後になりますが、もちろん宮崎にも映画祭があります!

「宮崎映画祭」

1995年の第1回を皮切りに宮崎市内で年に一度開催しているイベントで今年21回目を迎えます。

実行委員会のメンバーはすべてボランティアで運営しています。

今年は例年より少し遅めの9/19~9/27の開催で只今絶賛開催中です!

フランシス・フォード・コッポラ監督がベトナム戦争を題材に描いた戦争映画の傑作「地獄の黙示録」をはじめ、

60周年記念デジタルリマスター版の「ゴジラ」や宮崎出身・黒木和雄監督の「美しい夏キリシマ」などの作品が上映されます。

個人的には傑作青春映画「桐島、部活やめるってよ」をまた映画館で観れる嬉しさで非常に高まっております!!

そんな「桐島、部活やめるってよ」「紙の月」の吉田大八監督、

映画クレヨンしんちゃんシリーズで高い評価を得ている原恵一監督、

今年のクローズド作品にもなっている「映画 深夜食堂」の遠藤日登思プロデューサーのゲストトーク付き上映もあります!

またインドにある毎日10万食のカレーを作り無料で配る寺院の実態をおおらかに描き出す

ドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』の上映に合わせて、

旅するカレー食堂 キャトルアイランドの牛島正太さんを迎えてのカレートークなども開催されるみたいですよ~。

(映画の中のカレーの試食や、出張販売もあるみたいです!)

シルバーウィーク中は宮崎映画祭で面白い映画を楽しんでみてはいかがでしょうか~

それではまた次回です!!

映画とうどんが大好きな山崎です!(お昼は8割方うどんです。)

地域づくりと映画についてのブログ第4弾となる今回は「映画祭」がテーマです。

一般的に映画祭と言えばカンヌ・ベルリン・ヴェネツィアと言った世界三大映画祭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

日本でも東京国際映画祭など、世界的にも有名な映画祭はあります。

しかし、それらの大規模な映画祭以外にも各地域や市町村単位で行われている映画祭が全国的に数多くあります。

今回はそんな地域に根差した映画祭をいくつかご紹介させていただこうと思います。

「田辺・弁慶映画祭」

和歌山県田辺市

田辺・弁慶映画祭は、2007年に第1回目を開催し、今年で第9回目を迎えます。

本映画祭は、新人監督の作品を対象としており、審査員には、映画有識者を特別審査員、映画検定合格者を映検審査員として迎え、

また、2012年より市民審査員を募集し、市民も交えてコンペティションを実施しています。

開催地の和歌山県田辺市は、和歌山県の南部に位置する近畿地方で最も広い市で、

世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」などがあり、歴史を体感することができます。

また、牛若丸との出会いや平泉での立ち往生の逸話で知られる武蔵坊弁慶の出生の地と伝えられており、

「田辺・弁慶映画祭」の名前の由来にもなっております。

そしてコンペティション部門で受賞し、1回目の映画と地域づくりブログでも紹介した「キツツキと雨」の沖田修一監督(第2回 市民審査賞)や今泉力哉監督(第4回 市民審査賞)が、受賞後、商業映画デビューを果たすなどインディーズの登竜門となる映画祭です。

「さぬき映画祭」

香川県高松市

“うどんだけじゃない香川県 映画、だけじゃない映画祭”

映画・映像による地域文化の振興と香川の活性化を目的に、2006年から開催しています。さぬき映画祭では、上映会などのイベントだけでなく、シナリオ執筆の講座なども開講し、映画・映像に携わる人材の育成にも取り組んでいます。

上述した通り、映画の上映だけでなく、

「香川県で本当にあった面白い話」(ストーリー)を一般の方から集めて、それをショートムービーにしちゃおうという企画「さぬきストーリー・プロジェクト」や、

プロのシナリオライターや映画監督等を講師に迎え、地方では学ぶ機会の少ないシナリオ執筆の講座や映画制作のワークショップを行うなど、正に「だけ」じゃない映画祭として全国的にも面白い取り組みを行っています。

「ゆうばり国際ファンタスティック映画祭」

北海道夕張市

北海道夕張市において1990年から開催され、今年で25回目を迎えます。

ゆうばり国際ファンタスティック映画祭実行委員会(以下実行委員会)によって組織、運営され、

主にSF、ホラー、ファンタジー、アドベンチャー、アクション、サスペンス等、

イマジネーションとエンタテインメント性豊かなファンタスティック映画を対象とした映画祭となっております。

1979年に「炭鉱から観光へ」をスローガン掲げ、

石炭事業から観光事業でのまちづくりへと転換を図る中での唯一、

文化事業を成功させた事例をもつ中心的な役割などを担っていましたが、

2006年に運営費を出していた夕張市が財政再建団体入りを表明したことに伴い、

開催補助金支出打ち切りを決定し、市運営による開催中止となりました。

その後、映画ファンなどの有志で2007年2月23日、新たに「ゆうばり応援映画祭」を開催し、

映画ファンの有志と映画祭の元スタッフによる「ゆうばりファンタ(NPO)」が中心となり、

2008年3月19日から5日間で再スタートを切ったという経緯があります。

まだ見ぬ新しい才能の発見・育成や、映画による世界各国間の文化交流・相互理解の促進を通じて、

市民、映画人、観客の三者のコミュニケーションによる出会いの場を映画祭が提供することで、

日本国内のみならず広く世界各国におけるエンタテインメント映画の質の向上に寄与することを目指しているということです。

「CINEMA CARAVAN in 白川郷」

岐阜県白川村

こちらの映画祭は世界遺産・白川郷で知られる岐阜県白川村で世界遺産登録20周年記念イベントの一環として、

荻町合掌造り集落や平瀬温泉地区など、白川村全体を舞台として開催されました。

白川村の地域おこし協力隊メンバーが中心となり企画を担当し、

「地球と遊ぶ」をコンセプトに、海辺、田んぼの中、丘の上、廃墟、都会のど真ん中などに野外上映用のスクリーンを広げ、

五感で体感できる移動式映画館を行う「CINEMA CARAVAN」とのコラボレーションによって実現しました。

またただ単に映画を上映するというイベントではなく、

CINEMA CARAVANのアーティスト達に実際に村に滞在し、村の文化や村民と交流してもらいながら映画祭を作っていったそうです。

これらの映画祭は、開催地のイメージアップや観光振興、町おこしを主目的とするよりも、

やはりまず面白い映画を観てもらうという事が大前提にある事が大切なのではないかと思います。

そして映画祭を通して、映画の面白さを感じたり、面白い映画との出会いがあったりと、

地域での「映画体験」をきっかけに、

地域のことを知り、地域の良さを見つめるきっかけにもなり、

それが地域づくりに繋がっていくのではないかなと感じました。

最後になりますが、もちろん宮崎にも映画祭があります!

「宮崎映画祭」

1995年の第1回を皮切りに宮崎市内で年に一度開催しているイベントで今年21回目を迎えます。

実行委員会のメンバーはすべてボランティアで運営しています。

今年は例年より少し遅めの9/19~9/27の開催で只今絶賛開催中です!

フランシス・フォード・コッポラ監督がベトナム戦争を題材に描いた戦争映画の傑作「地獄の黙示録」をはじめ、

60周年記念デジタルリマスター版の「ゴジラ」や宮崎出身・黒木和雄監督の「美しい夏キリシマ」などの作品が上映されます。

個人的には傑作青春映画「桐島、部活やめるってよ」をまた映画館で観れる嬉しさで非常に高まっております!!

そんな「桐島、部活やめるってよ」「紙の月」の吉田大八監督、

映画クレヨンしんちゃんシリーズで高い評価を得ている原恵一監督、

今年のクローズド作品にもなっている「映画 深夜食堂」の遠藤日登思プロデューサーのゲストトーク付き上映もあります!

またインドにある毎日10万食のカレーを作り無料で配る寺院の実態をおおらかに描き出す

ドキュメンタリー映画『聖者たちの食卓』の上映に合わせて、

旅するカレー食堂 キャトルアイランドの牛島正太さんを迎えてのカレートークなども開催されるみたいですよ~。

(映画の中のカレーの試食や、出張販売もあるみたいです!)

シルバーウィーク中は宮崎映画祭で面白い映画を楽しんでみてはいかがでしょうか~

それではまた次回です!!

2015年09月18日

【助成金・公募情報】 2016年度助成 (公財)大阪コミュニティ財団(及び、様々な団体による基金)

【助成金・公募情報】

2016年度助成 (公財)大阪コミュニティ財団(及び、様々な団体による基金)

■関連URL:http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm

■募集時期:2015年10月1日~2015年11月30日

■内容:

大阪コミュニティ財団は、1991年11月に設立されて以来、一般市民や企業・団体からの「志」のこもったご寄付を、名前を付けた基金のかたちでお受けし、そのお志に沿った活動を行っておられる団体等に助成してまいりました。その件数は、これまでに、2,160件を超え、累計の助成額は11億3,100万円に上っています。

このたび、大阪コミュ二ティ財団に設置されている基金のうち、2016年度助成(2016年4月支給)を公募する基金と金額が決定し、募集を開始することになりました。助成をご希望の方は、本ガイドを参照のうえ、申請をお願いいたします。

いろいろな分野で、社会貢献活動に真摯に取り組んでおられる皆様からの多数の応募をお待ちしております。

■対象

1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人格の有無は問いません)が、2016年4月1日から2017年3月31日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。

助成の対象地域は、対象地域の指定の記述がない限り、日本全国・海外が対象となります。助成対象となる事業は、非営利団体等(団体の法人格の有無は問いません)が2016年4月1日から2017年3月31日までの間に実施を予定している事業です。

■分野別助成募集総額(円)

1.医学医療の研究、難病対策・医療患者支援 6,720,000

2.青少年の健全育成 2,100,000

3.社会教育・学校教育の充実 6,720,000

4.芸術・文化の発展・向上 4,360,000

5.開発途上国への支援(上記一般基金による助成もあります) 7,500,000

6.環境の保護・保全 11,715,000

7.地域社会の活性化(上記一般基金による助成もあります) 700,000

8.震災復興活動支援 23,000,000

9.動物の訓練、支援活動 30,000

10.健康増進、健全育成の支援 270,000

11.社会福祉の増進 17,350,000

合 計 90,795,967

■選考方法

○郵送・・・選考委員会において下記選考基準に基づき、厳正かつ公平に審査・選考を行い、2016年3月に開催する理事会において、最終的に助成先および助成金額を決定します。

■決定時期

3月中旬

■助成金額:

助成金総額: 90,795,967円

1件あたりの上限額: 1,000,000円

■昨年度実績

応募件数:0件 / うち継続 - 件

助成件数:181件 / うち継続 - 件

助成金総額:91,000,000円 / うち継続 - 円

○書類提出先および問い合わせ先

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5階

公益財団法人 大阪コミュニティ財団 事務局

山本、勝山、中川

電話 06-6944-6260 FAX 06-6944-6261

E-mail: info@osaka-community.or.jp

★これまでの助成金情報はコチラから

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2016年度助成 (公財)大阪コミュニティ財団(及び、様々な団体による基金)

■関連URL:http://www.osaka-community.or.jp/contents/grant/grant_guide.htm

■募集時期:2015年10月1日~2015年11月30日

■内容:

大阪コミュニティ財団は、1991年11月に設立されて以来、一般市民や企業・団体からの「志」のこもったご寄付を、名前を付けた基金のかたちでお受けし、そのお志に沿った活動を行っておられる団体等に助成してまいりました。その件数は、これまでに、2,160件を超え、累計の助成額は11億3,100万円に上っています。

このたび、大阪コミュ二ティ財団に設置されている基金のうち、2016年度助成(2016年4月支給)を公募する基金と金額が決定し、募集を開始することになりました。助成をご希望の方は、本ガイドを参照のうえ、申請をお願いいたします。

いろいろな分野で、社会貢献活動に真摯に取り組んでおられる皆様からの多数の応募をお待ちしております。

■対象

1年以上の活動実績を有する非営利団体(法人格の有無は問いません)が、2016年4月1日から2017年3月31日までの間に、実施を予定している公益に資する事業。

助成の対象地域は、対象地域の指定の記述がない限り、日本全国・海外が対象となります。助成対象となる事業は、非営利団体等(団体の法人格の有無は問いません)が2016年4月1日から2017年3月31日までの間に実施を予定している事業です。

■分野別助成募集総額(円)

1.医学医療の研究、難病対策・医療患者支援 6,720,000

2.青少年の健全育成 2,100,000

3.社会教育・学校教育の充実 6,720,000

4.芸術・文化の発展・向上 4,360,000

5.開発途上国への支援(上記一般基金による助成もあります) 7,500,000

6.環境の保護・保全 11,715,000

7.地域社会の活性化(上記一般基金による助成もあります) 700,000

8.震災復興活動支援 23,000,000

9.動物の訓練、支援活動 30,000

10.健康増進、健全育成の支援 270,000

11.社会福祉の増進 17,350,000

合 計 90,795,967

■選考方法

○郵送・・・選考委員会において下記選考基準に基づき、厳正かつ公平に審査・選考を行い、2016年3月に開催する理事会において、最終的に助成先および助成金額を決定します。

■決定時期

3月中旬

■助成金額:

助成金総額: 90,795,967円

1件あたりの上限額: 1,000,000円

■昨年度実績

応募件数:0件 / うち継続 - 件

助成件数:181件 / うち継続 - 件

助成金総額:91,000,000円 / うち継続 - 円

○書類提出先および問い合わせ先

〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所5階

公益財団法人 大阪コミュニティ財団 事務局

山本、勝山、中川

電話 06-6944-6260 FAX 06-6944-6261

E-mail: info@osaka-community.or.jp

★これまでの助成金情報はコチラから

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2015年09月16日

【参加者募集!採用活動にお悩みの企業さま必見】「自社の強みを徹底分析!PR力をつけ採用力向上に繋げる」

平成27年9月18日(金)13:30~宮日会館にて、

「自社の強みを徹底分析!PR力をつけ採用力向上に繋げる」と題したセミナーを開催します!

講師:黒木聖一郎氏(株式会社インタークロス キャリアアドバイザー)

☆セミナー詳細&お申込みはこちらから↓

http://u111u.info/nUUQ

「自社の中核人材となるような優秀な人材を採用したい!」と思っても

「どのような情報を掲載すればいいの?」

「どこへ向けて発信すればいいの?」

といった事業者の声を聞くことは少なくありません。

また逆に、宮崎県内へのUIJターンを希望している人からは、

「企業の求人情報に辿りつきづらい」

「情報にたどり着いたとしても、満足する情報を得ることが出来ない」と言った声を聞くことがあります。

なぜこのような「情報のミスマッチ」が生じてしまうのか?

本セミナーでは、企業の経営者及び、人事担当者を対象に、

全国的な雇用動向や採用活動について事例を交えてお話し頂きつつ、

自社の求人をどのように発信していけるか?についてワークショップも交えて考えていきます。是非ともご参加下さい♪

【日時】

2015年9月18日(金)13:30-16:00

【場所】

宮日会館 10F第1会議室

【定員】

40 名 (参加無料)

【講師】

黒木聖一郎氏(株式会社インタークロス キャリアアドバイザー)

宮崎県出身。広告・マーケティングの出版および教育事業を行う株式会社宣伝会議のグループ会社、

株式会社マスメディアンに2004 年新卒で入社。

広告・Web・マスコミ業界専門の総合人材サー ビス会社である同社にて、

11 年にわたり中途・新卒採用支援を行う。2015 年6 月株式会社インタークロスに入社。

県からの委託により同社が運営している、

東京有楽町の移住・UIJ ターン相談窓口「宮崎ひなた暮らしUIJ ターンセンター」にて就職・転職の相談および、企業の採用支援に携わる。

2015年09月11日

【助成金・公募情報】 第8回 ソーシャルビジネスプランコンペ(2015年度)

【助成金・公募情報】

第8回 ソーシャルビジネスプランコンペ(2015年度)

■関連URL:http://www.osakanpo-center.com/compe/oubo.html

■募集時期:2015年8月1日(土)~ 9月24日(木)17時必着

■内容:

社会企業家の登竜門、「ソーシャルビジネスプランコンペ」が今年もやってきました!

新たなソーシャルビジネス事業者(個人・団体・企業・学生等)を応援し、表彰します!

社会をよりよくする事業アイデアをお持ちの方々、この機会にあなたの想いをカタチ

にして多くの方々に伝えてみませんか?

選考過程でブラッシュアップのサポートもついきます。

多くの方からのご応募お待ちしております。

■応募条件

(全国から募集します)

新たなソーシャルビジネス事業を実施する方

すべての選考スケジュールに参加可能であること

※事業主体の法人格は問いません。

■応募方法

募集要項をご確認のうえ、「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大阪NPOセンターまで

郵送もしくは持参してください。

■選考方法

一次選考・書類審査:10/2(金)

~ブラッシュアップ期間~

★本期間内に、自身の事業プランを再度検討し、新たに「ブラッシュアップ事業プラン」を提出していた

だきます。サポーターによる支援を希望する方にはサポートがつきます(2回程度)

二次選考・プレゼンテーション: 11/13(金)・午後

最終選考・プレゼンテーション: 11/28(土)・午後

プレゼンテーション審査&会場投票

■決定時期

2015年11月28日(土)

■助成金額:

助成金総額: 500,000円

1件あたりの上限額: 300,000円

■昨年度実績

応募件数:19件 / うち継続0件

助成件数:5件 / うち継続0件

助成金総額:500,000円 / うち継続0円

○書類提出先および問い合わせ先

お問合せ:認定NPO法人 大阪NPOセンター

(http://www.osakanpo-center.com/index.html)

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-7-1 堺筋高橋ビル5階

TEL:06-6223-3303 FAX:06-6223-3306

※HPのお問合せ画面からお問合せください。

→http://www.osakanpo-center.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=info

★これまでの助成金情報はコチラから

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

第8回 ソーシャルビジネスプランコンペ(2015年度)

■関連URL:http://www.osakanpo-center.com/compe/oubo.html

■募集時期:2015年8月1日(土)~ 9月24日(木)17時必着

■内容:

社会企業家の登竜門、「ソーシャルビジネスプランコンペ」が今年もやってきました!

新たなソーシャルビジネス事業者(個人・団体・企業・学生等)を応援し、表彰します!

社会をよりよくする事業アイデアをお持ちの方々、この機会にあなたの想いをカタチ

にして多くの方々に伝えてみませんか?

選考過程でブラッシュアップのサポートもついきます。

多くの方からのご応募お待ちしております。

■応募条件

(全国から募集します)

新たなソーシャルビジネス事業を実施する方

すべての選考スケジュールに参加可能であること

※事業主体の法人格は問いません。

■応募方法

募集要項をご確認のうえ、「申請書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、大阪NPOセンターまで

郵送もしくは持参してください。

■選考方法

一次選考・書類審査:10/2(金)

~ブラッシュアップ期間~

★本期間内に、自身の事業プランを再度検討し、新たに「ブラッシュアップ事業プラン」を提出していた

だきます。サポーターによる支援を希望する方にはサポートがつきます(2回程度)

二次選考・プレゼンテーション: 11/13(金)・午後

最終選考・プレゼンテーション: 11/28(土)・午後

プレゼンテーション審査&会場投票

■決定時期

2015年11月28日(土)

■助成金額:

助成金総額: 500,000円

1件あたりの上限額: 300,000円

■昨年度実績

応募件数:19件 / うち継続0件

助成件数:5件 / うち継続0件

助成金総額:500,000円 / うち継続0円

○書類提出先および問い合わせ先

お問合せ:認定NPO法人 大阪NPOセンター

(http://www.osakanpo-center.com/index.html)

〒541-0046 大阪市中央区平野町1-7-1 堺筋高橋ビル5階

TEL:06-6223-3303 FAX:06-6223-3306

※HPのお問合せ画面からお問合せください。

→http://www.osakanpo-center.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=info

★これまでの助成金情報はコチラから

http://ksc.miyachan.cc/c18904.html

2015年09月06日

「ヒムカレッジ2015 vol.2」開催しました!

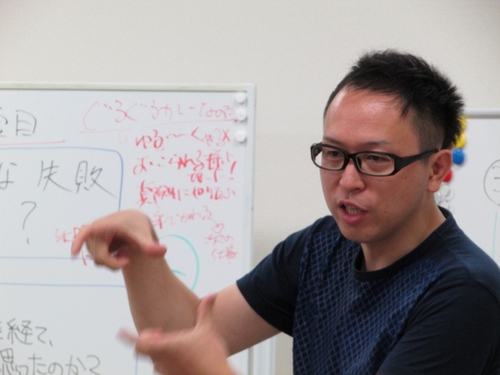

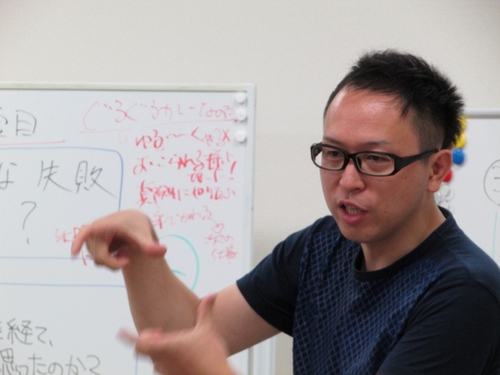

8月26日(水)に、塩尻市役所企画政策部企画課 シティプロモーション係 主任/ nanoda 代表の山田崇さんをお招きし、今年度第2回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

山田 崇 氏

塩尻市役所企画政策部企画課

シティプロモーション係 主任

n a n o d a 代表

1975 年塩尻市生まれ。

千葉大学工学部応用化学科卒業。

「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。

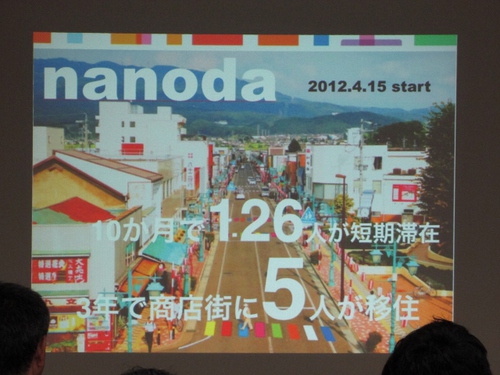

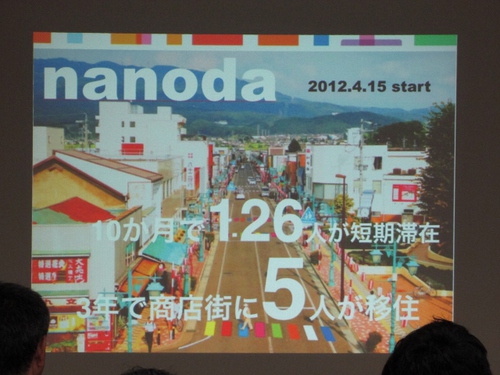

そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。

http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/

http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/

「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。

人と人、人と地域をつなげる。

○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。

http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html

○TEDトークでの動画

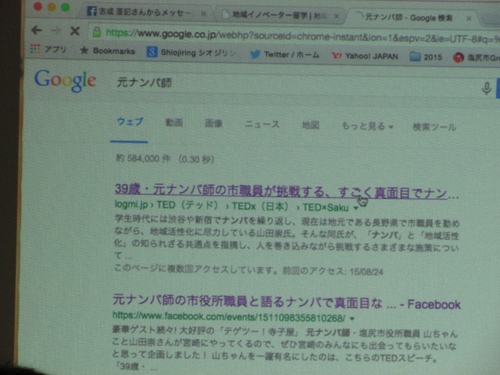

「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。

http://logmi.jp/23372

○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング

当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、

商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。

shiojiring.jp

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。

「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」

2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。

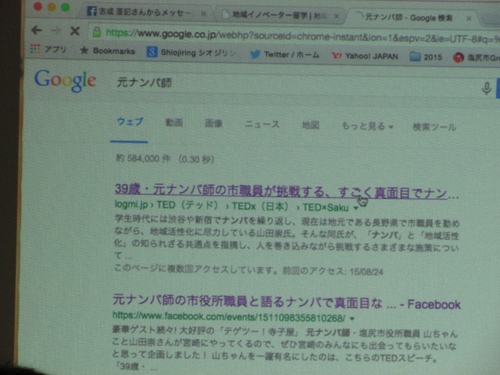

元ナンパ師でもある山田さん。

なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑

(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)

〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ

長野県塩尻市は人口6万7千人。

いつもは人通りの少ない中心市街地。

そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。

(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)

きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。

たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。

その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。

有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。

今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。

〇若者を応援する大人を地域に増やす

塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。

2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、

そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。

また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。

とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。

その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」

現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。

〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

読書家の山田さん。きっかけは、

中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。

そんなスコット・フィッツジェラルドが言った

『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。

〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり

5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。

目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――

そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。

『矛盾とは世界の発展の原動力である』

田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、

「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、

一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。

「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。

「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。

しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。

2012年4月15日から「nanoda」はスタート

「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。

その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、

「自分自身が市民活動をしたことがなかった」

という結論に至りました。

そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に

塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。

「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」

この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。

そして三田の家での活動を参考に、

最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。

「何か街に変化が起きるんじゃないか」

結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、

「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる

これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。

その理由に、

「地域にお金がおちるから」

「スタートアップが出来るから」

そして、

「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。

○公務員が元気なら地域は元気になる

山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。

「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。

「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」

自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。

「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。

その頃に前述した失敗があり、その時の経験から

「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事

リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、

「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。

そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。

元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。

○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在

山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。

商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ

更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。

えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。

○非営利でやるために大切なこと

P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。

・機会は、何か、ニーズは何か

・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか

・問うべきは、心底価値を信じているか

この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。

○仕掛ける「nanoda」

一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。

そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、

「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。

そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが

「民間の方の邪魔をしない」ということでした。

商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。

当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。

また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。

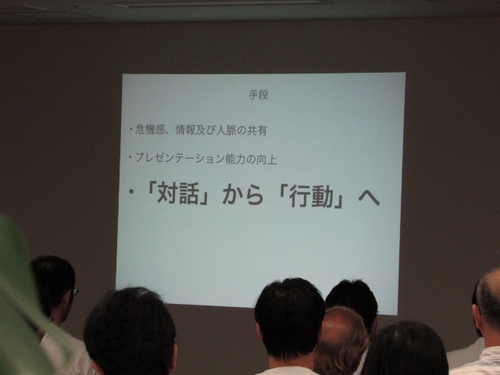

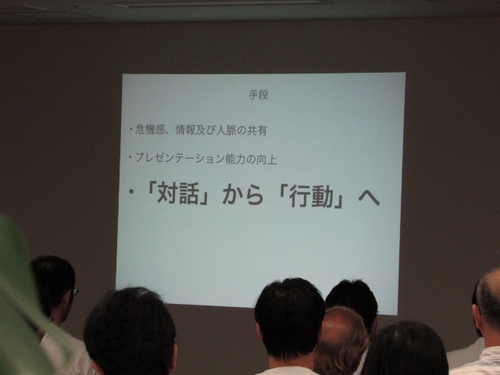

○「対話から行動へ」

「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。

志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。

前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。

そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。

市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。

同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。

この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。

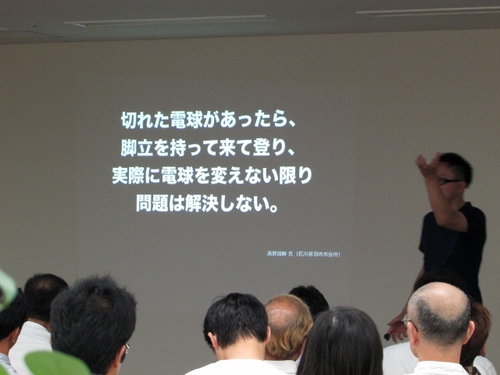

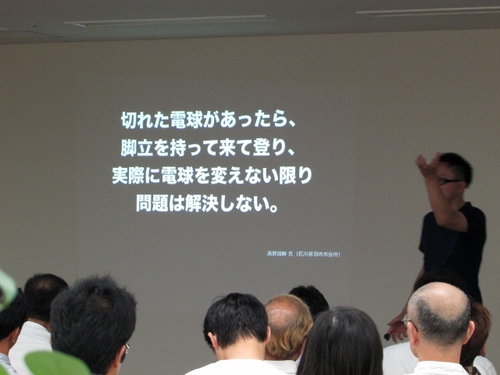

○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』

限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、

「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。

また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。

『ひとりじゃ円陣組めない』

「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、

協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。

「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」

山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。

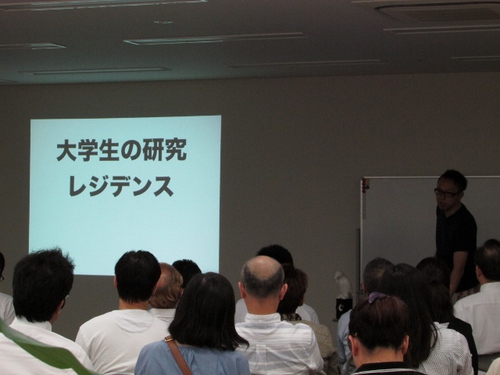

○若者の集まる街へ

今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。

「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。

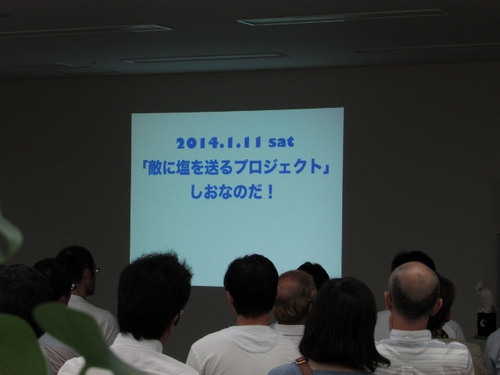

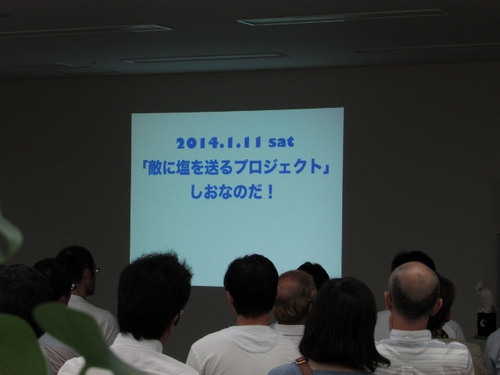

○「塩」を活かした仕掛け

塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。

また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、

敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。

全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。

この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。

「やりたい時にやってみましょう」

これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」

「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」

「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」

といったご感想をいただきました!

山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)

山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト

【映画】

アデル、ブルーは熱い色

【本】

イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人

未来を予見する「5つの法則」

田坂広志

SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)

水野 学

ノルウェイの森

村上春樹

スコット・フィッツジェラルドの作品

インテグレーティブ・シンキング

ロジャー マーティン

黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」

坂倉杏介

ソトコト 2015年 3月号

TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5

星の王子さま

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

その幸運は偶然ではないんです!

J.D.クランボルツ

ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図

リンダ・グラットン

トリツカレ男

いしい しんじ

ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営

P.F.ドラッカー

未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦

野村恭彦

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

山田 崇 氏

塩尻市役所企画政策部企画課

シティプロモーション係 主任

n a n o d a 代表

1975 年塩尻市生まれ。

千葉大学工学部応用化学科卒業。

「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。

そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。

http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/

http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/

「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。

人と人、人と地域をつなげる。

○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。

http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html

○TEDトークでの動画

「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。

http://logmi.jp/23372

○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング

当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、

商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。

shiojiring.jp

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。

「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」

2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。

元ナンパ師でもある山田さん。

なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑

(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)

〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ

長野県塩尻市は人口6万7千人。

いつもは人通りの少ない中心市街地。

そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。

(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)

きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。

たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。

その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。

有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。

今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。

〇若者を応援する大人を地域に増やす

塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。

2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、

そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。

また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。

とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。

その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」

現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。

〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

読書家の山田さん。きっかけは、

中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。

そんなスコット・フィッツジェラルドが言った

『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。

〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり

5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。

目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――

そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。

『矛盾とは世界の発展の原動力である』

田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、

「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、

一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。

「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。

「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。

しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。

2012年4月15日から「nanoda」はスタート

「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。

その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、

「自分自身が市民活動をしたことがなかった」

という結論に至りました。

そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に

塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。

「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」

この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。

そして三田の家での活動を参考に、

最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。

「何か街に変化が起きるんじゃないか」

結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、

「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる

これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。

その理由に、

「地域にお金がおちるから」

「スタートアップが出来るから」

そして、

「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。

○公務員が元気なら地域は元気になる

山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。

「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。

「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」

自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。

「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。

その頃に前述した失敗があり、その時の経験から

「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事

リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、

「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。

そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。

元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。

○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在

山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。

商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ

更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。

えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。

○非営利でやるために大切なこと

P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。

・機会は、何か、ニーズは何か

・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか

・問うべきは、心底価値を信じているか

この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。

○仕掛ける「nanoda」

一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。

そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、

「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。

そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが

「民間の方の邪魔をしない」ということでした。

商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。

当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。

また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。

○「対話から行動へ」

「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。

志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。

前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。

そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。

市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。

同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。

この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。

○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』

限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、

「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。

また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。

『ひとりじゃ円陣組めない』

「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、

協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。

「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」

山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。

○若者の集まる街へ

今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。

「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。

○「塩」を活かした仕掛け

塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。

また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、

敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。

全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。

この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。

「やりたい時にやってみましょう」

これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」

「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」

「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」

といったご感想をいただきました!

山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)

山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト

【映画】

アデル、ブルーは熱い色

【本】

イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人

未来を予見する「5つの法則」

田坂広志

SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)

水野 学

ノルウェイの森

村上春樹

スコット・フィッツジェラルドの作品

インテグレーティブ・シンキング

ロジャー マーティン

黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」

坂倉杏介

ソトコト 2015年 3月号

TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5

星の王子さま

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

その幸運は偶然ではないんです!

J.D.クランボルツ

ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図

リンダ・グラットン

トリツカレ男

いしい しんじ

ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営

P.F.ドラッカー

未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦

野村恭彦

2015年09月05日

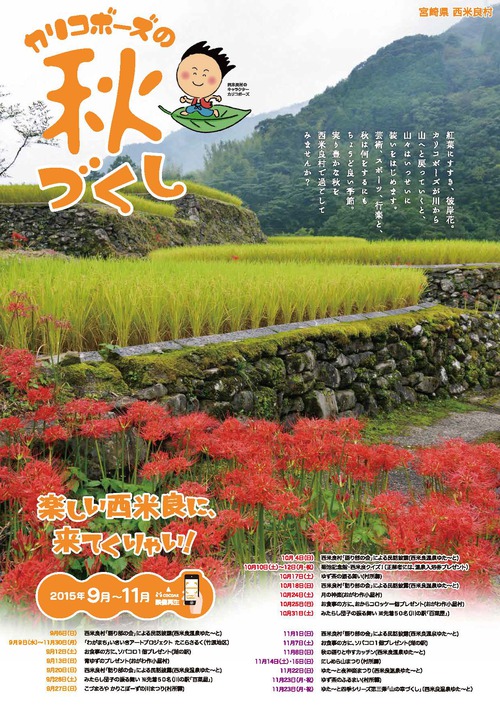

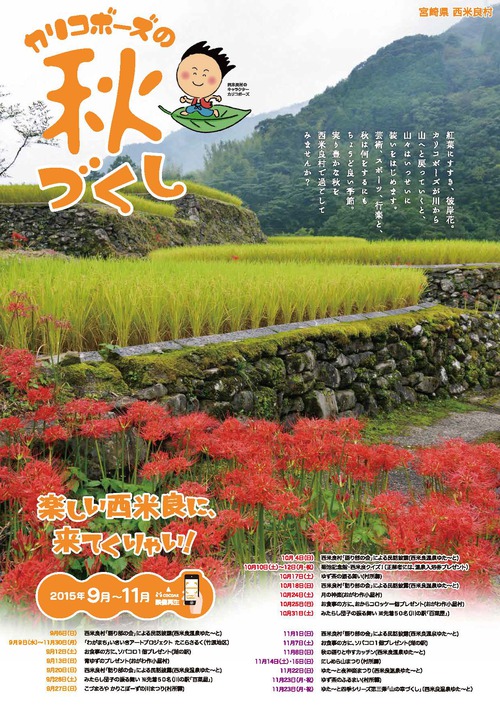

【カリコボーズの秋づくし開催!】

秋の西米良を堪能できる「カリコボーズの秋づくし」のご紹介です!

○秋づくし期間中の主なイベント予定

9月 1日:ゆた~と四季シリーズ第2弾「川の幸づくし」 (9月31日まで)

10月 24日:月の神楽

10月 25日:西米良スカイランニングクエスト

11月 14日:にしめら山まつり

11月 15日: 〃

読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、そして、食欲の秋!

さまざまなイベントで西米良の山の幸を心ゆくまでご堪能いただけます♪

詳細につきましてはHPやチラシをご覧下さいヽ(=´Д`=)ノ

http://www.nishimera.jp/…/conten…/index.php/content0464.html

【お問い合せ先】

西米良村観光協会

TEL 0983-36-1111

○秋づくし期間中の主なイベント予定

9月 1日:ゆた~と四季シリーズ第2弾「川の幸づくし」 (9月31日まで)

10月 24日:月の神楽

10月 25日:西米良スカイランニングクエスト

11月 14日:にしめら山まつり

11月 15日: 〃

読書の秋、芸術の秋、スポーツの秋、そして、食欲の秋!

さまざまなイベントで西米良の山の幸を心ゆくまでご堪能いただけます♪

詳細につきましてはHPやチラシをご覧下さいヽ(=´Д`=)ノ

http://www.nishimera.jp/…/conten…/index.php/content0464.html

【お問い合せ先】

西米良村観光協会

TEL 0983-36-1111

2015年09月03日

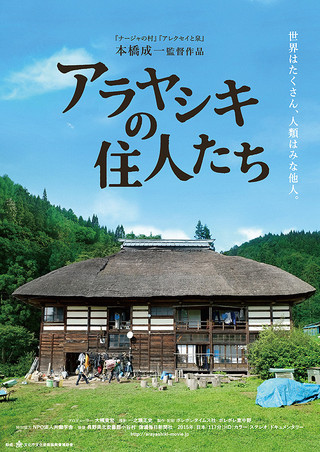

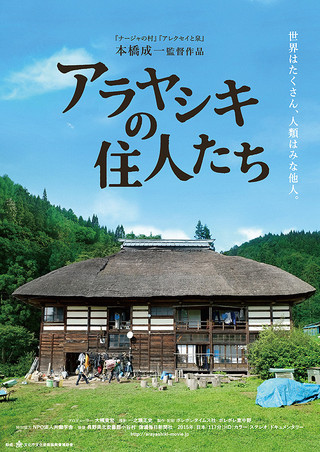

【スタッフブログ】映画と地域づくり③「アラヤシキの住人たち」

みなさんこんにちは!

映画とうどん(最近、たぬきうどんに浮かぶ天かすと一緒にお出汁の中に自分が浮かんでいる夢を見ました・・・)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

「アラヤシキの住人たち」(2015)

監督:本橋成一

http://arayashiki-movie.jp/

解説

「ナージャの村」「アレクセイと泉」の本橋成一監督が、長野県小谷村にある共働学舎の1年間を追ったドキュメンタリー作品。北アルプスの山裾にある長野県小谷村。谷間の山道を1時間半歩いた先にある真木共働学舎は、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により、生きることの根源的な意味を考える「共に働く学び舎」=「共働学舎」として40年前に創設された。2階建ての大きな茅葺きの家で、20~60代の男女数十人が送る共同生活に1年間カメラが密着し、自然とともに共働学舎で暮らす個性あふれる住人たちの姿を描く。

あなたという人は地球始まって以来、絶対いなかったはずです。

あなたという人は地球が滅びるまで出てこないはずなんです。

わたくしはそう思っています。

−−−宮嶋眞一郎

という共働学舎の創設者である宮嶋眞一郎氏の言葉から映画は始まります。

共働学舎とは・・・

高度経済成長の終焉を迎えたといわれる1974年、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により創設された。農業、酪農、工芸などを生活の基礎とした共同体として、いまも各地に根をおろしている。

http://www.kyodogakusya.or.jp/

北アルプスの山裾、長野県小谷村の車の通わない山道を1時間半歩いたところにある真木共働学舎で共同生活を送る人々の一年間を追ったドキュメンタリー作品です。

真木共働学舎は1978年、集落全体の高齢化などによって廃村となった後の集落で、共働学舎の創設者宮嶋眞一郎と数人の同士が生活を始めスタートしました。

立派な茅葺きの家「アラヤシキ(新屋敷)」に現在20代〜60代の男女十数人が犬や猫、ヤギ、鶏などの動物たちとともに暮し、村の先人達が代々使ってきた田畑や数軒の古民家をそのまま受け継ぎ、農業中心の生活を続けてきました。

本当にただただアラヤシキに住む住人たちの生活をじっくりと淡々と描いており、

観ているとアラヤシキで流れるゆったりとした時間を自分自身も共有しているような感覚を覚えます。

住人たちは、とても個性豊かで年齢層も幅広く、また身体的・精神的・境遇上などでのさまざまな差異を持つ人たちですが、1人1人が持つ個性を尊重し、お互いに支えあいながら共同生活を送り、一般的な地域コミュニティでは成り立ちにくいような生活がここにはありました。

そしてアラヤシキは受け入れることと同時に、このアラヤシキから去って行く人のことも淡々と受け入れていきます。

この作品で描かれる一年間でも出会いと別れ、そして新たな生命の誕生など人生におけるかけがえのない瞬間・時間があり、それを受け入れていく人々の姿が記録されています。

何か一つの方向や想いに人や地域を当てはめていくのではなく、一人一人を尊重し受け入れていく地域・生活のあり方がこの映画には描かれており、アラヤシキの時間が流れていました。

よく派手なアクションや壮大なスケールで描かれる映画は映画館で観ないとダメ!という様なことは良く言われますが、(僕もそうです。今年ならマッドマックスとかマッドマックスとかマッドマックスとか!)

この「アラヤシキの住人たち」も家でDVDで観たりするのではなく、自分の生活に流れる時間を切り離せる環境、つまりは映画館で是非とも観ていただき、アラヤシキの時間を体感してほしいと思います。

前回のみんなの学校に続き、今回も監督のインタビュー記事がありましたのでぜひご一読下さい。

https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/150428/

そして宮崎でも9月11(金)まで、宮崎キネマ館で公開されております!

是非ともアラヤシキの時間を劇場で体感して下さい!

それではまた次回です!!

映画とうどん(最近、たぬきうどんに浮かぶ天かすと一緒にお出汁の中に自分が浮かんでいる夢を見ました・・・)が大好きな山崎です!

今回も「地域づくり」と関連した映画を一本ご紹介させていただこうと思います。

「アラヤシキの住人たち」(2015)

監督:本橋成一

http://arayashiki-movie.jp/

解説

「ナージャの村」「アレクセイと泉」の本橋成一監督が、長野県小谷村にある共働学舎の1年間を追ったドキュメンタリー作品。北アルプスの山裾にある長野県小谷村。谷間の山道を1時間半歩いた先にある真木共働学舎は、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により、生きることの根源的な意味を考える「共に働く学び舎」=「共働学舎」として40年前に創設された。2階建ての大きな茅葺きの家で、20~60代の男女数十人が送る共同生活に1年間カメラが密着し、自然とともに共働学舎で暮らす個性あふれる住人たちの姿を描く。

あなたという人は地球始まって以来、絶対いなかったはずです。

あなたという人は地球が滅びるまで出てこないはずなんです。

わたくしはそう思っています。

−−−宮嶋眞一郎

という共働学舎の創設者である宮嶋眞一郎氏の言葉から映画は始まります。

共働学舎とは・・・

高度経済成長の終焉を迎えたといわれる1974年、自由学園の教師だった宮嶋眞一郎により創設された。農業、酪農、工芸などを生活の基礎とした共同体として、いまも各地に根をおろしている。

http://www.kyodogakusya.or.jp/

北アルプスの山裾、長野県小谷村の車の通わない山道を1時間半歩いたところにある真木共働学舎で共同生活を送る人々の一年間を追ったドキュメンタリー作品です。

真木共働学舎は1978年、集落全体の高齢化などによって廃村となった後の集落で、共働学舎の創設者宮嶋眞一郎と数人の同士が生活を始めスタートしました。

立派な茅葺きの家「アラヤシキ(新屋敷)」に現在20代〜60代の男女十数人が犬や猫、ヤギ、鶏などの動物たちとともに暮し、村の先人達が代々使ってきた田畑や数軒の古民家をそのまま受け継ぎ、農業中心の生活を続けてきました。

本当にただただアラヤシキに住む住人たちの生活をじっくりと淡々と描いており、

観ているとアラヤシキで流れるゆったりとした時間を自分自身も共有しているような感覚を覚えます。

住人たちは、とても個性豊かで年齢層も幅広く、また身体的・精神的・境遇上などでのさまざまな差異を持つ人たちですが、1人1人が持つ個性を尊重し、お互いに支えあいながら共同生活を送り、一般的な地域コミュニティでは成り立ちにくいような生活がここにはありました。

そしてアラヤシキは受け入れることと同時に、このアラヤシキから去って行く人のことも淡々と受け入れていきます。

この作品で描かれる一年間でも出会いと別れ、そして新たな生命の誕生など人生におけるかけがえのない瞬間・時間があり、それを受け入れていく人々の姿が記録されています。

何か一つの方向や想いに人や地域を当てはめていくのではなく、一人一人を尊重し受け入れていく地域・生活のあり方がこの映画には描かれており、アラヤシキの時間が流れていました。

よく派手なアクションや壮大なスケールで描かれる映画は映画館で観ないとダメ!という様なことは良く言われますが、(僕もそうです。今年ならマッドマックスとかマッドマックスとかマッドマックスとか!)

この「アラヤシキの住人たち」も家でDVDで観たりするのではなく、自分の生活に流れる時間を切り離せる環境、つまりは映画館で是非とも観ていただき、アラヤシキの時間を体感してほしいと思います。

前回のみんなの学校に続き、今回も監督のインタビュー記事がありましたのでぜひご一読下さい。

https://www.cataloghouse.co.jp/yomimono/150428/

そして宮崎でも9月11(金)まで、宮崎キネマ館で公開されております!

是非ともアラヤシキの時間を劇場で体感して下さい!

それではまた次回です!!

2015年09月03日

【助成金・公募情報】 NPO基盤強化資金助成/「組織の強化」と「事業活動の強化」の助成

【助成金・公募情報】

NPO基盤強化資金助成/「組織の強化」と「事業活動の強化」の助成

■関連URL:http://www.sjnkwf.org/jyosei/kibankyouka.html

■募集時期:2015年9月15日~2015年10月30日

■内容:団体の基盤強化に結びつく事業に必要な費用

組織の強化に必要な費用

事業活動の強化のために行う、主に新たな事業、あるいは既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用

■対象:

下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象です。

<1>募集地域

西日本地区(以下の都道府県)に所在する団体

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・

香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

<2>助成対象者

特定非営利活動法人・社会福祉法人

<3>助成対象事業

社会福祉に関する活動を行う団体を対象とし、原則として2017年3月末までに完了する事業が対象です。

■助成金額:

助成金総額: 10,000,000円

1件あたりの上限額: 500,000円

○お問い合わせ先

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1

ホームページ:http://www.sjnkwf.org/

電話:03-3349-9570 ファックス:03-5322-5257

NPO基盤強化資金助成/「組織の強化」と「事業活動の強化」の助成

■関連URL:http://www.sjnkwf.org/jyosei/kibankyouka.html

■募集時期:2015年9月15日~2015年10月30日

■内容:団体の基盤強化に結びつく事業に必要な費用

組織の強化に必要な費用

事業活動の強化のために行う、主に新たな事業、あるいは既存事業の拡充・サービス向上に必要な費用

■対象:

下記の<1>~<3>のすべてを満たしている団体が対象です。

<1>募集地域

西日本地区(以下の都道府県)に所在する団体

滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・

香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄

<2>助成対象者

特定非営利活動法人・社会福祉法人

<3>助成対象事業

社会福祉に関する活動を行う団体を対象とし、原則として2017年3月末までに完了する事業が対象です。

■助成金額:

助成金総額: 10,000,000円

1件あたりの上限額: 500,000円

○お問い合わせ先

公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団

〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1

ホームページ:http://www.sjnkwf.org/

電話:03-3349-9570 ファックス:03-5322-5257