› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告

› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告2014年02月12日

Design Lab Miyazaki vol.3『地域づくり×フードビジネス講座』開催しました!

2月11日にDesign Lab Miyazaki vol.3『地域づくり×フードビジネス講座』を開催いたしました。

今回のDesign Lab Miyazaki vol.3は食と地域づくりに関心を持っておられる幅広い年代や職種の方々34名の方にご参加頂きました。またご参加いただくのが初めての方にも多数参加していただきました!

第3弾のDesign Lab Miyazakiは、“食”をテーマに、これからの地域づくりを考えるトークイベント&ワークショップ。

ご登壇いただいた講師陣のそれぞれの視点からお話頂き、地域の“食”をどのようにして地域の活力につなげていけるか!?

参加者の皆さん同士で探求する場となりました。

01_宮崎発“食”のチャレンジを知る

食という共通点を持ちながらそれぞれ分野・視点の違う方々4名の講演から始まりました。

まずは宮崎県総合政策部フードビジネス推進課長の井手義哉さんによる講演。

井手さんには平成25年度より開設されたフードビジネス推進課が取り組む「フードビジネス振興構想」の背景や思いについてお話いただきました。

「グローバル化」「資源環境問題」「人口減少少子高齢化」など宮崎県を取り巻く社会経済情勢と国内有数の食料供給基地の地位を確立した宮崎県の強みや特性を活かす為、視野の広い産業である「フードビジネス」を地域経済や雇用を支える成長産業にする目的で推進活動に取り組まれています。また農産物の生産だけに留まるのではなく加工・製造までを行う事により、雇用の創出が生まれ、経済の活性化に繋がるのだと井手さんは話されました。

2人目は宮崎県産業振興機構 みやざきフードビジネス相談ステーションの高峰由美さん。

高峰さんにはみやざきフードビジネス相談ステーションについて、これまで手がけられた宮崎県内で商品開発の支援事例や相談ステーションの取り組みなどをお話いただきました。

またあえてフードではないビジネスの事例である「開かずピンちゃん」という宮崎発ヒット商品をご紹介していただきました。今ではタニタの「カロリズムエキスパート」とという体脂肪計のパーツとしても正式採用されたり、サンリオとのコラボ商品が開発されるなど、産業の垣根を越えた連携・融合を目指すフードビジネスにも通じるビジネスモデルなのではないかと感じました。

フードビジネス・地域づくりに通じる共通項は「人づくり」であり「未来形を見る(見ようとする)チカラ」なのだという言葉がとても印象的でした。

3人目はまろうど酒造 どぶろく隊 隊長の佐伯勝彦さん。

佐伯さんにはまず始めに高千穂町の名産品や観光地、高千穂が抱える課題などをお話いただき、経営する民宿まろうどや生産から販売まで手がける「御神水源どぶろく千穂まいり」についてのお話をして頂きました。

まろうど酒造の代表である飯干淳志さんに「あとはお前らの好きなようにやってみろ!」と言われ千穂まいりの事業は始まりました。それには代表の「若い人達のセンスでやってほしい」という思いもあったそうです。

千穂まいりは若い人たちに飲んで欲しいと話す佐伯さんは、千穂まいり+音楽+ダンスを融合させたイベントを行い、県内外から100人近くの人を集め若い世代に積極的にPRするなどの活動もおこなっています。

自分達が製造したものを発信する活動が自分達の住む地域に人を呼び寄せ、地域の活性化にも繋がっているのだと感じました。

4人目は綾手づくりほんものセンター 店長の梶山剛さん。

梶山さんにも始めに綾町の名産品や観光地、綾町の抱える課題などをお話いただくと共に、平成24年に綾地域が登録された「ユネスコエコパークとは?」「ユネスコ世界遺産との違いは?」についても梶山さんの見解を元にお話いただきました。そして綾町から発信する活力として綾手づくりほんものセンターについてお話いただきました。

民間から初めて店長として起用された梶山さんがほんものセンターに対して始めに感じたことは、

「観光・農業・情報が集約されており、綾町の重要なポジション(中心的な)にあるが、それらがうまくかみあっていない」ということだったそうです。

そこで、町として取り組んでいる「自然生態系農業(有機農業)」「綾で収穫・加工されたもののみの販売による差別化」「地域密着型店舗」「商品に綾町独自の「金」「銀」「銅」のランク付けを行う」といった強みを打ち出し、地域の活力にも繋がる経営体制を整えました。

これからの取り組みとして、「地域経済の確立」や「農業に魅力を感じてもらえる=農家の収益が向上するシステム構築を綾町の規模で実践する」ことだと話され梶山さんの講演は終了しました。

そして講演の後に、佐伯さんからまろうど酒造のノンアル乳酸飲料と梶山さんから綾手づくりほんものセンターの生野菜とキムチのシオン・トライアルキムチをお持ち頂き、試飲・試食会が行われました!参加者の皆様からも大変ご好評いただきました!

02_宮崎の食と地域の活力について探求する

宮崎県産業振興機構 みやざきフードビジネス相談ステーションの生駒祐一さんをモデレーターに迎え、井手さん、佐伯さん、梶山さんとのパネルトークを繰り広げました。これからのフードビジネスに対する展望やそれぞれの成功体験や失敗事例等のこれまでの学びと気づき、自分たちが未来に出来る事などを生駒さんとのディスカッションを通してお答えしていただきました。

参加者の皆様からの質問に答える質疑応答では、

「売れ筋の商品は?」

「宮崎のフードを県外に持っていく方法は?」

「ビジネスという観点でこれから仕掛けていきたいことは?」

といった質問が寄せられました。

最後に井手さん、佐伯さん、梶山さんにメッセージを頂きパネルトークは終了しました。

03_地域の“ 食”を地域の活力に繋げる

ワールドカフェ形式で行われたワークショップでは、

「宮崎県には、どんな食の資源があるだろうか?」

「また、その食の資源をどうやって活かしていけるだろうか?」

というテーマを参加者の皆さん同士で探求していただきました。

最後に、参加者の皆さんからいただいた感想をご紹介したいと思います。

「多くの方が、地域づくり×フードビジネスに興味と情熱を持たれていることを知りました。」

「宮崎は、宮崎の中だけで物事を解決しようとしている節がある。少し、宮崎県出身者及び宮崎に関係のある人の協力を得て、宮崎を発信していくべきではないか。」

「私の知らないところで、色々フードビジネスは動いているのだと思いました。」

「宮崎の食材の豊富さを再認識しました。」

「ディスカッションが色んな視点から再考でき楽しかったです。」

今回の講座で改めて、「食」の力が地域づくりに活力を与えるものとしてとても重要な存在になっているということを感じました。

また今回の講座はUMKとMRTの夕方のニュースでも取り上げていただきました!!

↓こちらから動画を見ることが出来ます。

○UMK

http://www.umk.co.jp/news/

○MRT

http://mrt.jp/localnews/?newsid=00009289

ご登壇いただいた皆さま、ご参加いただいた皆さま、そして運営のお手伝いをいただいたスタッフの皆さま、ありがとうございました!

今回のDesign Lab Miyazaki vol.3は食と地域づくりに関心を持っておられる幅広い年代や職種の方々34名の方にご参加頂きました。またご参加いただくのが初めての方にも多数参加していただきました!

第3弾のDesign Lab Miyazakiは、“食”をテーマに、これからの地域づくりを考えるトークイベント&ワークショップ。

ご登壇いただいた講師陣のそれぞれの視点からお話頂き、地域の“食”をどのようにして地域の活力につなげていけるか!?

参加者の皆さん同士で探求する場となりました。

01_宮崎発“食”のチャレンジを知る

食という共通点を持ちながらそれぞれ分野・視点の違う方々4名の講演から始まりました。

まずは宮崎県総合政策部フードビジネス推進課長の井手義哉さんによる講演。

井手さんには平成25年度より開設されたフードビジネス推進課が取り組む「フードビジネス振興構想」の背景や思いについてお話いただきました。

「グローバル化」「資源環境問題」「人口減少少子高齢化」など宮崎県を取り巻く社会経済情勢と国内有数の食料供給基地の地位を確立した宮崎県の強みや特性を活かす為、視野の広い産業である「フードビジネス」を地域経済や雇用を支える成長産業にする目的で推進活動に取り組まれています。また農産物の生産だけに留まるのではなく加工・製造までを行う事により、雇用の創出が生まれ、経済の活性化に繋がるのだと井手さんは話されました。

2人目は宮崎県産業振興機構 みやざきフードビジネス相談ステーションの高峰由美さん。

高峰さんにはみやざきフードビジネス相談ステーションについて、これまで手がけられた宮崎県内で商品開発の支援事例や相談ステーションの取り組みなどをお話いただきました。

またあえてフードではないビジネスの事例である「開かずピンちゃん」という宮崎発ヒット商品をご紹介していただきました。今ではタニタの「カロリズムエキスパート」とという体脂肪計のパーツとしても正式採用されたり、サンリオとのコラボ商品が開発されるなど、産業の垣根を越えた連携・融合を目指すフードビジネスにも通じるビジネスモデルなのではないかと感じました。

フードビジネス・地域づくりに通じる共通項は「人づくり」であり「未来形を見る(見ようとする)チカラ」なのだという言葉がとても印象的でした。

3人目はまろうど酒造 どぶろく隊 隊長の佐伯勝彦さん。

佐伯さんにはまず始めに高千穂町の名産品や観光地、高千穂が抱える課題などをお話いただき、経営する民宿まろうどや生産から販売まで手がける「御神水源どぶろく千穂まいり」についてのお話をして頂きました。

まろうど酒造の代表である飯干淳志さんに「あとはお前らの好きなようにやってみろ!」と言われ千穂まいりの事業は始まりました。それには代表の「若い人達のセンスでやってほしい」という思いもあったそうです。

千穂まいりは若い人たちに飲んで欲しいと話す佐伯さんは、千穂まいり+音楽+ダンスを融合させたイベントを行い、県内外から100人近くの人を集め若い世代に積極的にPRするなどの活動もおこなっています。

自分達が製造したものを発信する活動が自分達の住む地域に人を呼び寄せ、地域の活性化にも繋がっているのだと感じました。

4人目は綾手づくりほんものセンター 店長の梶山剛さん。

梶山さんにも始めに綾町の名産品や観光地、綾町の抱える課題などをお話いただくと共に、平成24年に綾地域が登録された「ユネスコエコパークとは?」「ユネスコ世界遺産との違いは?」についても梶山さんの見解を元にお話いただきました。そして綾町から発信する活力として綾手づくりほんものセンターについてお話いただきました。

民間から初めて店長として起用された梶山さんがほんものセンターに対して始めに感じたことは、

「観光・農業・情報が集約されており、綾町の重要なポジション(中心的な)にあるが、それらがうまくかみあっていない」ということだったそうです。

そこで、町として取り組んでいる「自然生態系農業(有機農業)」「綾で収穫・加工されたもののみの販売による差別化」「地域密着型店舗」「商品に綾町独自の「金」「銀」「銅」のランク付けを行う」といった強みを打ち出し、地域の活力にも繋がる経営体制を整えました。

これからの取り組みとして、「地域経済の確立」や「農業に魅力を感じてもらえる=農家の収益が向上するシステム構築を綾町の規模で実践する」ことだと話され梶山さんの講演は終了しました。

そして講演の後に、佐伯さんからまろうど酒造のノンアル乳酸飲料と梶山さんから綾手づくりほんものセンターの生野菜とキムチのシオン・トライアルキムチをお持ち頂き、試飲・試食会が行われました!参加者の皆様からも大変ご好評いただきました!

02_宮崎の食と地域の活力について探求する

宮崎県産業振興機構 みやざきフードビジネス相談ステーションの生駒祐一さんをモデレーターに迎え、井手さん、佐伯さん、梶山さんとのパネルトークを繰り広げました。これからのフードビジネスに対する展望やそれぞれの成功体験や失敗事例等のこれまでの学びと気づき、自分たちが未来に出来る事などを生駒さんとのディスカッションを通してお答えしていただきました。

参加者の皆様からの質問に答える質疑応答では、

「売れ筋の商品は?」

「宮崎のフードを県外に持っていく方法は?」

「ビジネスという観点でこれから仕掛けていきたいことは?」

といった質問が寄せられました。

最後に井手さん、佐伯さん、梶山さんにメッセージを頂きパネルトークは終了しました。

03_地域の“ 食”を地域の活力に繋げる

ワールドカフェ形式で行われたワークショップでは、

「宮崎県には、どんな食の資源があるだろうか?」

「また、その食の資源をどうやって活かしていけるだろうか?」

というテーマを参加者の皆さん同士で探求していただきました。

最後に、参加者の皆さんからいただいた感想をご紹介したいと思います。

「多くの方が、地域づくり×フードビジネスに興味と情熱を持たれていることを知りました。」

「宮崎は、宮崎の中だけで物事を解決しようとしている節がある。少し、宮崎県出身者及び宮崎に関係のある人の協力を得て、宮崎を発信していくべきではないか。」

「私の知らないところで、色々フードビジネスは動いているのだと思いました。」

「宮崎の食材の豊富さを再認識しました。」

「ディスカッションが色んな視点から再考でき楽しかったです。」

今回の講座で改めて、「食」の力が地域づくりに活力を与えるものとしてとても重要な存在になっているということを感じました。

また今回の講座はUMKとMRTの夕方のニュースでも取り上げていただきました!!

↓こちらから動画を見ることが出来ます。

○UMK

http://www.umk.co.jp/news/

○MRT

http://mrt.jp/localnews/?newsid=00009289

ご登壇いただいた皆さま、ご参加いただいた皆さま、そして運営のお手伝いをいただいたスタッフの皆さま、ありがとうございました!

2014年02月01日

地域版ヒムカレッジvol.2「実践者から学ぶ地域づくり講座」

1月26日に地域版ヒムカレッジvol.2「実践者から学ぶ地域づくり講座」を開催いたしました。

今回は国富町での開催でしたが、事前申込者の他に「国富町と綾町をまるっと体感ツアー」から参加された方など40名近くの方々に参加して頂きました!

今回の講師は熊日宮原販売センター代表/同志社大学大学院委託講師の岩本剛さん。

岩本さんは1962年、熊本生まれ。1995年、住民参加のまちづくり拠点である 宮原町「まちづくり情報銀行」開設後、7つの民間団体を設立。

住民参加・主導型のまちづくりのほか、子どもの人材育成、大学生のゼミ合宿・地域づくりインターン受入れ等を実践。また、全国の地域づくり団体等との物産交流「わらしべ長者便」、里山保全のための「お歳暮大作戦」等を主宰し、2010年10月より氷川町において熊日宮原販売センター代表に就任。これまでの活動を継続しつつ、ミニコミ紙の発行と子ども記者クラブの立ち上げによる各種事業を展開。2012年4月より同志社大学院の委託講師となり、同大学院の政策研究プロジェクト科目により、広域連携・交流のまちづくりの可能性を追求されています。

子どもたちが将来、帰ってきたいと思える地域づくりとは何か岩本さんがこれまで実践されてきた様々な活動を通してお話して頂きました。

「地域で暮らす人々が身の周りの全ての環境や伝統文化などの潜在的な可能性を追求することにより、経済的な自立性を手に入れ地域社会に立脚した、ゆとりのある生活をめざすこと」

まず初めに岩本さんの考える地域づくりについてお話いただきました。

一石五鳥を目指す。一石二鳥という考えではダメで、1つの事からいくつもの実績をあげていくことを目指し、10年先を見据える設計を子どもたちと一緒に考えていくことが様々なアクションにスムーズに繋がっていくのだと岩本さんは話されました。

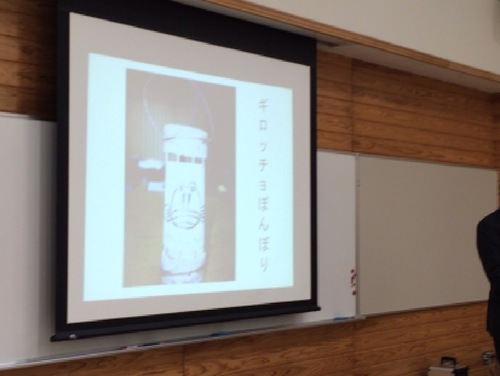

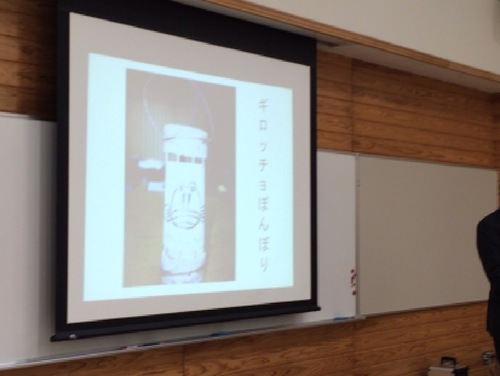

小中学生によるビオトープ管理組織の「ギロッチョくらぶ」でもその精神を元に活動されてきたそうです。

口コミによる力を多大に発揮しているというミニコミ紙の発行も、子どもが記者として情報を発信していく子ども記者クラブの活動と繋がっており、子どもたち自身が地域を知るきっかけづくりにもなっているそうです。

また子ども記者クラブは記事を書くだけではなく、一年間を通して、農業体験やわらしべアイスの商品開発や対面販売、インターン交流会など、様々な活動を通して子どもが地域と直接接する機会を設けており、子どもと地域との大きな架け橋となっています。

時代の変化により家庭環境や教育現場が今と昔では違ったものになったと話す岩本さん。

だからこそ子ども記者クラブや大学生を招いての学習会など普段家庭や学校では教われない「地域について知る」ということが実践出来ており、10年先の将来を見据えたとても意義のある活動なのだと感じました。

「地域と家庭がしっかりと腰を据えて子どもの教育の事を考えると、子どもにとって生まれ育った環境というものは誇れる物になる」という岩本さんの言葉もとても印象的でした。

質問タイムでは

「学校と活動するとなった時に苦労された事や逆に上手くいった事は何ですか?」という参加者からの質問に岩本さんは

「昔と今の家庭環境の違いや先生方の労働環境の悪さから来る問題が多くあるので、そういった所の改善が必要」と答えていました。

参加者からは、

「子供達が書く事を通して、学ぶ場が地域にあるのが素晴らしいと思った。」

「地域の中の人材をいかにして活動に巻き込んでいく方向性が心に残りました。」

「ストーリー作りが大事なこと。行政がやること、民間がやることの差。」

「今の大人に必要なことを子供がやっている気がしました。良い取り組みだと思いました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

岩本さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

今回は国富町での開催でしたが、事前申込者の他に「国富町と綾町をまるっと体感ツアー」から参加された方など40名近くの方々に参加して頂きました!

今回の講師は熊日宮原販売センター代表/同志社大学大学院委託講師の岩本剛さん。

岩本さんは1962年、熊本生まれ。1995年、住民参加のまちづくり拠点である 宮原町「まちづくり情報銀行」開設後、7つの民間団体を設立。

住民参加・主導型のまちづくりのほか、子どもの人材育成、大学生のゼミ合宿・地域づくりインターン受入れ等を実践。また、全国の地域づくり団体等との物産交流「わらしべ長者便」、里山保全のための「お歳暮大作戦」等を主宰し、2010年10月より氷川町において熊日宮原販売センター代表に就任。これまでの活動を継続しつつ、ミニコミ紙の発行と子ども記者クラブの立ち上げによる各種事業を展開。2012年4月より同志社大学院の委託講師となり、同大学院の政策研究プロジェクト科目により、広域連携・交流のまちづくりの可能性を追求されています。

子どもたちが将来、帰ってきたいと思える地域づくりとは何か岩本さんがこれまで実践されてきた様々な活動を通してお話して頂きました。

「地域で暮らす人々が身の周りの全ての環境や伝統文化などの潜在的な可能性を追求することにより、経済的な自立性を手に入れ地域社会に立脚した、ゆとりのある生活をめざすこと」

まず初めに岩本さんの考える地域づくりについてお話いただきました。

一石五鳥を目指す。一石二鳥という考えではダメで、1つの事からいくつもの実績をあげていくことを目指し、10年先を見据える設計を子どもたちと一緒に考えていくことが様々なアクションにスムーズに繋がっていくのだと岩本さんは話されました。

小中学生によるビオトープ管理組織の「ギロッチョくらぶ」でもその精神を元に活動されてきたそうです。

口コミによる力を多大に発揮しているというミニコミ紙の発行も、子どもが記者として情報を発信していく子ども記者クラブの活動と繋がっており、子どもたち自身が地域を知るきっかけづくりにもなっているそうです。

また子ども記者クラブは記事を書くだけではなく、一年間を通して、農業体験やわらしべアイスの商品開発や対面販売、インターン交流会など、様々な活動を通して子どもが地域と直接接する機会を設けており、子どもと地域との大きな架け橋となっています。

時代の変化により家庭環境や教育現場が今と昔では違ったものになったと話す岩本さん。

だからこそ子ども記者クラブや大学生を招いての学習会など普段家庭や学校では教われない「地域について知る」ということが実践出来ており、10年先の将来を見据えたとても意義のある活動なのだと感じました。

「地域と家庭がしっかりと腰を据えて子どもの教育の事を考えると、子どもにとって生まれ育った環境というものは誇れる物になる」という岩本さんの言葉もとても印象的でした。

質問タイムでは

「学校と活動するとなった時に苦労された事や逆に上手くいった事は何ですか?」という参加者からの質問に岩本さんは

「昔と今の家庭環境の違いや先生方の労働環境の悪さから来る問題が多くあるので、そういった所の改善が必要」と答えていました。

参加者からは、

「子供達が書く事を通して、学ぶ場が地域にあるのが素晴らしいと思った。」

「地域の中の人材をいかにして活動に巻き込んでいく方向性が心に残りました。」

「ストーリー作りが大事なこと。行政がやること、民間がやることの差。」

「今の大人に必要なことを子供がやっている気がしました。良い取り組みだと思いました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

岩本さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

2014年02月01日

『ヒムカレッジvol.8』開催しました!

1月14日(火)に、本年度第5弾となる「ヒムカレッジvol.8」を開催いたしました!

今回は20名の方にお越しいただきました!

今回の講師は高原町灰干し研究所 所長の谷山天一さん。

谷山さんは、役場職員として働く傍ら、青年団活動に没頭し、平成17年の高原町長選挙公開討論会の代表を務めたことでその後の人生の大きな糧を得て、平成22年にNPO法人たかはるハートム代表となり、地域住民の交流の場づくりなどを行われました。平成23年新燃岳の噴火でもたらされた火山灰を活用した“灰干し”なる食品加工の製法を干川剛史教授から学び、「熟成たかはる灰干し」の商品開発を進め、現在、町内の若者が起業した灰干し専門店も含め5店舗での商品販売店を実現し、地域の活性化に大きな力を与えています。

これまで灰干しという食品加工技術で作られてきたもののほとんどが魚介類の灰干しでしたが、高原町が全国初の「肉」の灰干しを開発しました。

灰干しは素材の美味しさを最大限に引き出す食品の加工技術だそうで、低音で熟成されたお肉は適度に水分、アンモニア等の臭みが取り除かれ、うま味が凝縮されるそうです。

新燃岳の噴火というピンチを、灰干しという地域の新たな特産品を生み出すチャンスに変える力強い発想が他に類を見ない地域づくりの成功例となっていったのだと感じました。

また、「何よりも自分の地域を良くすることが他の地域を良くすることに繋がっていく」と谷山さんが仰っていたことが印象的でした。

そして今回のワークショップでは一人一人が自分にとっての「成功」とは何か考え、それをグループの中でまとめて「成功=○○×○○×○○」という形で代表の方に発表して頂きました。

成功=「情熱」×「技術」×「哲学」

強い情熱とそれを形にする技術力、そして何が大切なことなのかを見据えていくための哲学を掛け合わせて、成功となっていく。

最後に谷山さんにとっての成功とは何かを発表していただき、今回のヒムカレッジは終了しました。

参加者からは、

「地域活性化への想いは共通したものがあることを改めて感じました。」

「若い人の発想の柔軟性、フレッシュさ、(ワークショップにて)講座のテーマも現実的でおもしろい。」

「「成功」を考えるとなった時、よくわからない違和感を感じた。とてもいい経験になった。」

「ワークショップ中自分の考えを形にすること、人に伝えることをする上で今までの行動(経験)勉強の蓄積が大切だと感じました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

谷山さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

今回は20名の方にお越しいただきました!

今回の講師は高原町灰干し研究所 所長の谷山天一さん。

谷山さんは、役場職員として働く傍ら、青年団活動に没頭し、平成17年の高原町長選挙公開討論会の代表を務めたことでその後の人生の大きな糧を得て、平成22年にNPO法人たかはるハートム代表となり、地域住民の交流の場づくりなどを行われました。平成23年新燃岳の噴火でもたらされた火山灰を活用した“灰干し”なる食品加工の製法を干川剛史教授から学び、「熟成たかはる灰干し」の商品開発を進め、現在、町内の若者が起業した灰干し専門店も含め5店舗での商品販売店を実現し、地域の活性化に大きな力を与えています。

これまで灰干しという食品加工技術で作られてきたもののほとんどが魚介類の灰干しでしたが、高原町が全国初の「肉」の灰干しを開発しました。

灰干しは素材の美味しさを最大限に引き出す食品の加工技術だそうで、低音で熟成されたお肉は適度に水分、アンモニア等の臭みが取り除かれ、うま味が凝縮されるそうです。

新燃岳の噴火というピンチを、灰干しという地域の新たな特産品を生み出すチャンスに変える力強い発想が他に類を見ない地域づくりの成功例となっていったのだと感じました。

また、「何よりも自分の地域を良くすることが他の地域を良くすることに繋がっていく」と谷山さんが仰っていたことが印象的でした。

そして今回のワークショップでは一人一人が自分にとっての「成功」とは何か考え、それをグループの中でまとめて「成功=○○×○○×○○」という形で代表の方に発表して頂きました。

成功=「情熱」×「技術」×「哲学」

強い情熱とそれを形にする技術力、そして何が大切なことなのかを見据えていくための哲学を掛け合わせて、成功となっていく。

最後に谷山さんにとっての成功とは何かを発表していただき、今回のヒムカレッジは終了しました。

参加者からは、

「地域活性化への想いは共通したものがあることを改めて感じました。」

「若い人の発想の柔軟性、フレッシュさ、(ワークショップにて)講座のテーマも現実的でおもしろい。」

「「成功」を考えるとなった時、よくわからない違和感を感じた。とてもいい経験になった。」

「ワークショップ中自分の考えを形にすること、人に伝えることをする上で今までの行動(経験)勉強の蓄積が大切だと感じました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

谷山さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

2013年12月23日

『地域版ヒムカレッジ プレゼン講座』開催いたしました!

11月23日(土)に、『地域版ヒムカレッジ プレゼン講座』を開催いたしました。

休日の午前中の開催でしたが、50名を超える方にご参加いただきました!

今回の講師は、都城工業高等専門学校准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、1972年生まれ。鹿児島大学法文学部、慶応義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て現在都城工業高等専門学校准教授(法社会学)。博士(学術)。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動に関わり、現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っています。

講座では、『ことばをつむぐ。ことばでつなぐ。』をテーマに、いろんな視点から”伝えるコツ”のポイントをお話しいただきました。

ここでは要点だけ、ご紹介させていただきます。

1.プレゼンの目的

相手にどんな行動をおこさせたいのか、がポイント。

”文章は書くものではない 読んでもらうためのものである”

2.スライドウェアはシンプルに

伝えたいことが多いスライドに記載する内容が多くなりがちですが、伝えたい情報が絞るほうがいい。

「全て」ではなく伝える情報を「絞る」こと。

ここで紹介してもらったのは、高橋メソッド。

スライドあたりの文字数は最小限とし、簡潔な内容でまとめたプレゼンテーションの技法です。

3.いきなりスライドを作らない

Mindmap等でアイデアを書き出す。

何を伝えるのかを整理した状態でスライドを作成する。

4.素敵なプレゼンをたくさん視よう

TEDや勉強会に積極的に参加しよう。

ここでご紹介いただいたのが、こちらのプレゼンテーション。

スライドは、エクセルで作られてるそうです!

言語が分からなくとも、伝えようとしていることが分かるプレゼンテーションでした。

このほかにも、声の抑揚や写真の撮り方・使い方など…プレゼンテーションのありとあらゆる”コツ”を教えていただきました。

講座スタート時は、緊張感たっぷりの空間でしたが、吉井先生マジックで一気に和んだ雰囲気に。

あっという間の2時間でした!

参加者からは、

「効果的なテクニックが学べた。」

「話し方、資料の作り方はもちろんの事、「その区間自体がプレゼンになる」というお話がなるほどなぁと。」

「シンプルが大切って、分かっているつもりですが、やっぱり難しい・・と改めて感じました。シンプルに魅せる“技術”をコツコツと身に着けていきたいです。」

「パワポに頼りすぎないプレゼンの大切さを再認識、誰に何を伝えるか、原点を再認識しました。良いプレゼンを見せて頂きました。」

「マインドマップは活用していましたが、プレゼンの作成に生かせることは今までなかった発想で、良い気付きとなりました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

吉井さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

休日の午前中の開催でしたが、50名を超える方にご参加いただきました!

今回の講師は、都城工業高等専門学校准教授の吉井千周さん。

吉井さんは、1972年生まれ。鹿児島大学法文学部、慶応義塾大学院政策・メディア研究科修士課程、同博士課程、タイ国立チュラロンコン大学社会調査研究所客員研究員を経て現在都城工業高等専門学校准教授(法社会学)。博士(学術)。タイ北部でのNGO活動を皮切りに国内の複数のNPOでの実践活動に関わり、現在は、都城地区を中心とした社会人勉強会を主催するほか、プレゼンテーションの指導を全国各地の大学で行っています。

講座では、『ことばをつむぐ。ことばでつなぐ。』をテーマに、いろんな視点から”伝えるコツ”のポイントをお話しいただきました。

ここでは要点だけ、ご紹介させていただきます。

1.プレゼンの目的

相手にどんな行動をおこさせたいのか、がポイント。

”文章は書くものではない 読んでもらうためのものである”

2.スライドウェアはシンプルに

伝えたいことが多いスライドに記載する内容が多くなりがちですが、伝えたい情報が絞るほうがいい。

「全て」ではなく伝える情報を「絞る」こと。

ここで紹介してもらったのは、高橋メソッド。

スライドあたりの文字数は最小限とし、簡潔な内容でまとめたプレゼンテーションの技法です。

3.いきなりスライドを作らない

Mindmap等でアイデアを書き出す。

何を伝えるのかを整理した状態でスライドを作成する。

4.素敵なプレゼンをたくさん視よう

TEDや勉強会に積極的に参加しよう。

ここでご紹介いただいたのが、こちらのプレゼンテーション。

スライドは、エクセルで作られてるそうです!

言語が分からなくとも、伝えようとしていることが分かるプレゼンテーションでした。

このほかにも、声の抑揚や写真の撮り方・使い方など…プレゼンテーションのありとあらゆる”コツ”を教えていただきました。

講座スタート時は、緊張感たっぷりの空間でしたが、吉井先生マジックで一気に和んだ雰囲気に。

あっという間の2時間でした!

参加者からは、

「効果的なテクニックが学べた。」

「話し方、資料の作り方はもちろんの事、「その区間自体がプレゼンになる」というお話がなるほどなぁと。」

「シンプルが大切って、分かっているつもりですが、やっぱり難しい・・と改めて感じました。シンプルに魅せる“技術”をコツコツと身に着けていきたいです。」

「パワポに頼りすぎないプレゼンの大切さを再認識、誰に何を伝えるか、原点を再認識しました。良いプレゼンを見せて頂きました。」

「マインドマップは活用していましたが、プレゼンの作成に生かせることは今までなかった発想で、良い気付きとなりました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

吉井さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

2013年12月23日

『ヒムカレッジvol.7』開催しました!

12月3日(火)に、本年度第4弾となる「ヒムカレッジvol.7」を開催いたしました!

今回は24名の方にお越しいただきました。

まず講座の前に簡単なアイスブレイク。自己紹介と五ヶ瀬町に関するイメージをそれぞれ書き出してもらい、グループの皆さん同士で共有していただきました。

スキー場やワイナリーなどの施設や、夕日・しだれ桜・うのこの滝などの自然に関すること、五ヶ瀬中等教育学校に代表される教育に関するイメージなどをもっておられた方が多く見受けられました。

講師は五ヶ瀬町・夕日の里づくり推進協議会の後藤福光さん。

後藤さんは園芸農業の傍ら、20年以上地域活動に従事。五ヶ瀬町の中でも、 さらに奥まったところに位置する桑野内地区を変えていこうと地区住民による意見交換の場を創設。何度も議論を重ねた末、1996年夕日の里づくり推進会議を発足。夕日をシンボルにした地域おこしをスタートさせ、「開発しない開発」、「開発しなければならないのは、人の意識」という考えのもと、ソフト面の充実を重視し、ふるさと体験交流ツアーや夕陽の里フェスタなどの開催や郷土料理の開発などに取り組まれています。

今回は「逆転のむらづくり~グリーン・ツーリズムによる地域の自立と再生~」というテーマでお話をしていただきました。

初めに、五ヶ瀬町の簡単な概要を説明していただきました。

後藤さんは青年時代、宮崎県の農議選青年運動(SAP運動)というものに携り、そこから「一万ドル講師会」というグループを作り、自分達が生産した椎茸やお茶や、農産物・特産物に自然や文化等に対して付加価値を付けて直接消費者の皆様方と結びつけていく「ニューグリーンパーソナリティー」という考えのもと、桑野内の開発コースを作り上げました。

しかし、高度経済成長期の時代では中々そういった考えも受け入れてもらえなかったそうです。

そんな折、平成4,5年頃に農林水産省の「グリーンツーリズムモデル整備構想等策定市町村」に五ヶ瀬町が指定されたことをきっかけに、五ヶ瀬町のグリーンツーリズム活動は本格的に始まりました。

「五ヶ瀬町に来たらあなたも町民ですよ」というコンセプトのもと、農村民泊や夕日の里づくり推進協議会の活動を住民の方々と共に行ってこられました。

特に住民の皆さんとの活動は、当初批判が多かったものの、「開発しない開発」。開発すべきなのはこの遅れた閉塞感をもった住民の意識の開発だという意志を掲げ、夕日の里づくり推進会議を立上げ、活動がスタート。夕日の里フェスタに代表される五ヶ瀬のまちづくりには欠かせないイベントなどの開催に至りました。

何か違うものを取り入れることや環境を変えることよりも、まず住民の意識を変えることを優先的に始めたということが五ヶ瀬町のまちづくりには必要不可欠であり、多くの方が五ヶ瀬を訪れリピーター率も高いとうことに繋がっているのだと感じました。

講座終了後の質問タイムでは、

『他の地域のグリーンツーリズムとの差別化はどのようになされているのか』

などといった質問が後藤さんに向けられ、

「1つは地域全体で受け入れるということ。もう1つは何百人単位の大勢の人を受け入れるのではなく、自分達のキャパシティで対応できる1つのファミリーや1つのグループを受け入れ交流していくこと」と答えられてました。

講座の後にはワークショップが開かれました。

最初に書き出した五ヶ瀬町のイメージと、講座を受ける中で感じたことや面白かった所、気づきや発見したことなど、ポストイットに書き出した意見を模造紙にまとめてもらい、改めてグループの皆さん同士でシェアしていただきました。

写真のようにみなさんにまとめてもらいました。

そして、まとめた意見を各グループの代表者の方に発表していただきました。

自分が住んでいる、又は関わっている地域と照らし合わせた展望や課題なども発表して頂きました。

参加者からは、

「地元にも持ち帰り「あるもの磨き」の視点から地域の力を再現してゆけたらいいと思いました。」

「閉塞的な町でも、関わりを持って行動を促すことで意識を変えていけるというのが印象的でした。」

「五ヶ瀬の中には嘘がない。作られたご当地グルメもなくて素で勝負しているのでそのまま町民の自信に繋がっている。そして酒の力はやはり偉大だ。」

「みんなでよくなる」想いを貫くことの大切さ。度を越えない事の大切さ。よそ者視点の大切さ(交流人口が増えると笑顔が増える)」

「五ヶ瀬のケースは五ヶ瀬だけでなく、県全体の都市部⇔中山間地域のこれからのあり方のモデルではないかと思いました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

また今回の講座を受けて、皆さん更に五ヶ瀬町に興味を持っていただき、「家族で遊びに行きたい!」「是非とも農泊してみたい!」「また行きたくなった!」とおっしゃられている方が多数いました。

後藤さんがおっしゃっていた、

「住民の中にある「機動性」そして「柔軟性」そして一番大事な「情熱」を存分に発揮して「自立と参画」という意識を住民一人一人に持たせること。同時に行政の持つ「信頼性」と「組織力」そして「資金力」を住民の持つ力と上手に合わせていくことで「まちづくり」「地域づくり」は動いていく」というお話がとても印象的でした。

講師の後藤さん、そしてご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!

今回は24名の方にお越しいただきました。

まず講座の前に簡単なアイスブレイク。自己紹介と五ヶ瀬町に関するイメージをそれぞれ書き出してもらい、グループの皆さん同士で共有していただきました。

スキー場やワイナリーなどの施設や、夕日・しだれ桜・うのこの滝などの自然に関すること、五ヶ瀬中等教育学校に代表される教育に関するイメージなどをもっておられた方が多く見受けられました。

講師は五ヶ瀬町・夕日の里づくり推進協議会の後藤福光さん。

後藤さんは園芸農業の傍ら、20年以上地域活動に従事。五ヶ瀬町の中でも、 さらに奥まったところに位置する桑野内地区を変えていこうと地区住民による意見交換の場を創設。何度も議論を重ねた末、1996年夕日の里づくり推進会議を発足。夕日をシンボルにした地域おこしをスタートさせ、「開発しない開発」、「開発しなければならないのは、人の意識」という考えのもと、ソフト面の充実を重視し、ふるさと体験交流ツアーや夕陽の里フェスタなどの開催や郷土料理の開発などに取り組まれています。

今回は「逆転のむらづくり~グリーン・ツーリズムによる地域の自立と再生~」というテーマでお話をしていただきました。

初めに、五ヶ瀬町の簡単な概要を説明していただきました。

後藤さんは青年時代、宮崎県の農議選青年運動(SAP運動)というものに携り、そこから「一万ドル講師会」というグループを作り、自分達が生産した椎茸やお茶や、農産物・特産物に自然や文化等に対して付加価値を付けて直接消費者の皆様方と結びつけていく「ニューグリーンパーソナリティー」という考えのもと、桑野内の開発コースを作り上げました。

しかし、高度経済成長期の時代では中々そういった考えも受け入れてもらえなかったそうです。

そんな折、平成4,5年頃に農林水産省の「グリーンツーリズムモデル整備構想等策定市町村」に五ヶ瀬町が指定されたことをきっかけに、五ヶ瀬町のグリーンツーリズム活動は本格的に始まりました。

「五ヶ瀬町に来たらあなたも町民ですよ」というコンセプトのもと、農村民泊や夕日の里づくり推進協議会の活動を住民の方々と共に行ってこられました。

特に住民の皆さんとの活動は、当初批判が多かったものの、「開発しない開発」。開発すべきなのはこの遅れた閉塞感をもった住民の意識の開発だという意志を掲げ、夕日の里づくり推進会議を立上げ、活動がスタート。夕日の里フェスタに代表される五ヶ瀬のまちづくりには欠かせないイベントなどの開催に至りました。

何か違うものを取り入れることや環境を変えることよりも、まず住民の意識を変えることを優先的に始めたということが五ヶ瀬町のまちづくりには必要不可欠であり、多くの方が五ヶ瀬を訪れリピーター率も高いとうことに繋がっているのだと感じました。

講座終了後の質問タイムでは、

『他の地域のグリーンツーリズムとの差別化はどのようになされているのか』

などといった質問が後藤さんに向けられ、

「1つは地域全体で受け入れるということ。もう1つは何百人単位の大勢の人を受け入れるのではなく、自分達のキャパシティで対応できる1つのファミリーや1つのグループを受け入れ交流していくこと」と答えられてました。

講座の後にはワークショップが開かれました。

最初に書き出した五ヶ瀬町のイメージと、講座を受ける中で感じたことや面白かった所、気づきや発見したことなど、ポストイットに書き出した意見を模造紙にまとめてもらい、改めてグループの皆さん同士でシェアしていただきました。

写真のようにみなさんにまとめてもらいました。

そして、まとめた意見を各グループの代表者の方に発表していただきました。

自分が住んでいる、又は関わっている地域と照らし合わせた展望や課題なども発表して頂きました。

参加者からは、

「地元にも持ち帰り「あるもの磨き」の視点から地域の力を再現してゆけたらいいと思いました。」

「閉塞的な町でも、関わりを持って行動を促すことで意識を変えていけるというのが印象的でした。」

「五ヶ瀬の中には嘘がない。作られたご当地グルメもなくて素で勝負しているのでそのまま町民の自信に繋がっている。そして酒の力はやはり偉大だ。」

「みんなでよくなる」想いを貫くことの大切さ。度を越えない事の大切さ。よそ者視点の大切さ(交流人口が増えると笑顔が増える)」

「五ヶ瀬のケースは五ヶ瀬だけでなく、県全体の都市部⇔中山間地域のこれからのあり方のモデルではないかと思いました。」

といったご意見・ご感想をいただきました。

また今回の講座を受けて、皆さん更に五ヶ瀬町に興味を持っていただき、「家族で遊びに行きたい!」「是非とも農泊してみたい!」「また行きたくなった!」とおっしゃられている方が多数いました。

後藤さんがおっしゃっていた、

「住民の中にある「機動性」そして「柔軟性」そして一番大事な「情熱」を存分に発揮して「自立と参画」という意識を住民一人一人に持たせること。同時に行政の持つ「信頼性」と「組織力」そして「資金力」を住民の持つ力と上手に合わせていくことで「まちづくり」「地域づくり」は動いていく」というお話がとても印象的でした。

講師の後藤さん、そしてご参加いただきました皆さま、ありがとうございました!

2013年12月23日

『ヒムカレッジvol.6』開催しました!

11月12日(火)に、本年度第3弾となる『ヒムカレッジvol.6』を開催いたしました!

台風の影響で延期しての開催でしたが、41名という非常に多くの方々にご参加いただきました!

今回の講師は、NPO法人Rainbow tree 代表理事の久志 尚太郎さん。

中学を卒業後単身渡米。16歳でアメリカの高校を卒業し大学に進学するも911テロを経験し時代の節目を感じドロップアウト、一度目の起業後、日本へ帰国。その後独学でITを学び、外資系証券会社や米軍基地などのITプロジェクトに携わり、19歳でデル株式会社法人営業部に入社。26歳で同社退職後、「NPO法人Rainbow Tree」を宮崎県串間市で起業。人口1000人高齢化率 50%の土地でソーシャルビジネス展開。次世代の暮らしの在り方のデザイン・実践をされています。

今回は久志さんがこれまでやってきたRainbow Treeでの活動やご自身でやってきたこと、そしてこれから何をやっていくのかついて、地域づくりという観点からお話をして頂きました。

まずは中学卒業後に単身渡米をされた時の話をして頂きました。

アメリカでの高校時代に学んだ事は、

「本当にやりたいとかこうしたいとかは周りが協力して叶えてくれる。変わったことを考えちゃいけないとかのルールに縛られてはいけないし、自分でルールは作れるのかもしれない。出る杭は打たれるかもしれないけど、出過ぎた杭になって引っこ抜いてもらえるまでになろうと思うようになった。そして今いるところから違うところに行けるような人間になろうと決意した。」と話す久志さん。

この時に学んだことが今日までの活動にとても大きな影響を与えているんだろうなと感じました。

23歳で宮崎へ来た久志さんは串間の原発問題に触れ「賛成」とか「反対」でもめるよりもっと建設的な話をしたいと思ったことや、県庁の横山さんとの出会いがきっかけとなり、Rainbow Treeを立ち上げました。

Rainbow Treeの事業概要は、

・釜炊き天然塩の製造販売

・休耕田の再活用や新規販路開拓などの農家支援事業

・感動体験をモットーに展開する、体験型観光事業

・行政機関/企業向けの事業コンサルティング

・カフェ・レストランの運営

と多岐に渡ります。

このような「革新性」「社会性」「事業性」のあるソーシャルビジネスをRainbow Treeで始めた久志さんは、「過疎化や情報格差など様々な問題があるが、一番は、そこに住んでいる人たちが土地のことを否定したり何もないと言う風に言うのがだめだと思った」とおっしゃっていました。

自分がいないと何も出来ないRainbow Treeの現状や課題を解決するため、今年の6月末から宮崎を出て3ヶ月間、全国を飛び回った久志さん。各年代の人と活動していく中での言葉の前提、コミュニケーションのとり方も課題としてあったそうです。一緒に活動していく人との考えや意識の共有が大切であり、今後の課題としては、共通言語でも背景が違うと意味合いが変わってくることがあり難しいところがあるということでした。

そしてこの時期にRainbow Treeが本来もつ「ゼロから1へ、新しいことをやる人を一人でも生み出す」という意志を改めて見直す為に、久志さんは代表を離れました。

それから3ヶ月の間に東京でのPR活動や無印良品と共同しての日南・串間の食べ物をPR・販売していく事業を始められたり、自らの行動力によって地域づくりを推し進められています。

「個が成長することが地域の成長につながる」という言葉はとても強く響きました。

最後に

「40歳までには、起業したり何かをやるという構造というよりもマインドが今足りないと感じるのでそういう気持ちを奮いたたせるようなファンドをつくること、失敗してもいいから何か踏み出す事が日本にはそして地方には必要だと思うのでそういう環境を創りたい」とおっしゃっていました。

この最後の目標からも久志さんの人間力の強さをとても感じました。

久志さんのお話の後は新しくRainbow Treeの代表になった桜井さんからRainbow Treeが手がける『R448ハクランカイ!!』という串間の体験型観光メニューを30個程集めた博覧会形式のイベントの紹介お話などをして頂きました。

お二人のお話のあとに開かれたワークショップでの発表では、

「個が成長することが地域の成長につながる」という言葉に感銘を受けた方や、また久志さんの積極的な活動を聞いて行動することの大切さを学んだという方が多くいらっしゃいました。

それ以外にも「その地域に住んでる自分達が何もないって言ったらだめだ」とうことを意識されていた方や、宮崎はまだまだ発信力が足りないといった意見もでました。

参加者からは

「インプットした事を直にアウトプット出来る事。自分しか出来ない事、特技を伸ばす、そこに住んでいる人が何も知らない事はNG、良い物を知る。」

「普段の行動の原動力や理由って何なのかってことを考えました。「思っていること」「考える事」をしないと何も変わらないのかなと思った。」

「まわりを見て普通になろうと気付かぬうちにしていたけれど、もっとCrazyな奴で行こうと思いました。頑張ります!」

といったご意見・ご感想をいただきました!

今回のヒムカレッジで久志さんの力強い言葉や人間性に触れ、参加者の皆さんが更に地域づくりのために奮い立ち活動していくのではないかなと感じました。

久志さん、桜井さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

最後に講座でも紹介された久志さんが辛いときに勇気付けられるという20年前のアップルのCMをご紹介いたします!

台風の影響で延期しての開催でしたが、41名という非常に多くの方々にご参加いただきました!

今回の講師は、NPO法人Rainbow tree 代表理事の久志 尚太郎さん。

中学を卒業後単身渡米。16歳でアメリカの高校を卒業し大学に進学するも911テロを経験し時代の節目を感じドロップアウト、一度目の起業後、日本へ帰国。その後独学でITを学び、外資系証券会社や米軍基地などのITプロジェクトに携わり、19歳でデル株式会社法人営業部に入社。26歳で同社退職後、「NPO法人Rainbow Tree」を宮崎県串間市で起業。人口1000人高齢化率 50%の土地でソーシャルビジネス展開。次世代の暮らしの在り方のデザイン・実践をされています。

今回は久志さんがこれまでやってきたRainbow Treeでの活動やご自身でやってきたこと、そしてこれから何をやっていくのかついて、地域づくりという観点からお話をして頂きました。

まずは中学卒業後に単身渡米をされた時の話をして頂きました。

アメリカでの高校時代に学んだ事は、

「本当にやりたいとかこうしたいとかは周りが協力して叶えてくれる。変わったことを考えちゃいけないとかのルールに縛られてはいけないし、自分でルールは作れるのかもしれない。出る杭は打たれるかもしれないけど、出過ぎた杭になって引っこ抜いてもらえるまでになろうと思うようになった。そして今いるところから違うところに行けるような人間になろうと決意した。」と話す久志さん。

この時に学んだことが今日までの活動にとても大きな影響を与えているんだろうなと感じました。

23歳で宮崎へ来た久志さんは串間の原発問題に触れ「賛成」とか「反対」でもめるよりもっと建設的な話をしたいと思ったことや、県庁の横山さんとの出会いがきっかけとなり、Rainbow Treeを立ち上げました。

Rainbow Treeの事業概要は、

・釜炊き天然塩の製造販売

・休耕田の再活用や新規販路開拓などの農家支援事業

・感動体験をモットーに展開する、体験型観光事業

・行政機関/企業向けの事業コンサルティング

・カフェ・レストランの運営

と多岐に渡ります。

このような「革新性」「社会性」「事業性」のあるソーシャルビジネスをRainbow Treeで始めた久志さんは、「過疎化や情報格差など様々な問題があるが、一番は、そこに住んでいる人たちが土地のことを否定したり何もないと言う風に言うのがだめだと思った」とおっしゃっていました。

自分がいないと何も出来ないRainbow Treeの現状や課題を解決するため、今年の6月末から宮崎を出て3ヶ月間、全国を飛び回った久志さん。各年代の人と活動していく中での言葉の前提、コミュニケーションのとり方も課題としてあったそうです。一緒に活動していく人との考えや意識の共有が大切であり、今後の課題としては、共通言語でも背景が違うと意味合いが変わってくることがあり難しいところがあるということでした。

そしてこの時期にRainbow Treeが本来もつ「ゼロから1へ、新しいことをやる人を一人でも生み出す」という意志を改めて見直す為に、久志さんは代表を離れました。

それから3ヶ月の間に東京でのPR活動や無印良品と共同しての日南・串間の食べ物をPR・販売していく事業を始められたり、自らの行動力によって地域づくりを推し進められています。

「個が成長することが地域の成長につながる」という言葉はとても強く響きました。

最後に

「40歳までには、起業したり何かをやるという構造というよりもマインドが今足りないと感じるのでそういう気持ちを奮いたたせるようなファンドをつくること、失敗してもいいから何か踏み出す事が日本にはそして地方には必要だと思うのでそういう環境を創りたい」とおっしゃっていました。

この最後の目標からも久志さんの人間力の強さをとても感じました。

久志さんのお話の後は新しくRainbow Treeの代表になった桜井さんからRainbow Treeが手がける『R448ハクランカイ!!』という串間の体験型観光メニューを30個程集めた博覧会形式のイベントの紹介お話などをして頂きました。

お二人のお話のあとに開かれたワークショップでの発表では、

「個が成長することが地域の成長につながる」という言葉に感銘を受けた方や、また久志さんの積極的な活動を聞いて行動することの大切さを学んだという方が多くいらっしゃいました。

それ以外にも「その地域に住んでる自分達が何もないって言ったらだめだ」とうことを意識されていた方や、宮崎はまだまだ発信力が足りないといった意見もでました。

参加者からは

「インプットした事を直にアウトプット出来る事。自分しか出来ない事、特技を伸ばす、そこに住んでいる人が何も知らない事はNG、良い物を知る。」

「普段の行動の原動力や理由って何なのかってことを考えました。「思っていること」「考える事」をしないと何も変わらないのかなと思った。」

「まわりを見て普通になろうと気付かぬうちにしていたけれど、もっとCrazyな奴で行こうと思いました。頑張ります!」

といったご意見・ご感想をいただきました!

今回のヒムカレッジで久志さんの力強い言葉や人間性に触れ、参加者の皆さんが更に地域づくりのために奮い立ち活動していくのではないかなと感じました。

久志さん、桜井さん、そして参加していただいた皆様ありがとうございました!

最後に講座でも紹介された久志さんが辛いときに勇気付けられるという20年前のアップルのCMをご紹介いたします!

2013年10月02日

【Design Lab Miyazaki】を開催いたしました!

9月29日(日)、『Design Lab Miyazaki ~クラウドファンディングを徹底分析して、宮崎の未来を描く~』を開催しました!

受付開始とと共に続々と参加者の方が…

開始時刻になると、会場はほぼ満席!

学生さんから年配の方まで幅広い層の方にお集まりいただきました。

クラウドファンディングの可能性に迫る!

今回のイベントは、近年日本でも浸透しつつあるクラウドファンディングの実態に迫り、クラウドファンディングを活用した地元発のチャレンジが、どのように宮崎の活性化に繋がっていくのかを参加者の皆さんと体感しよう!というのがテーマです。

01_クラウドファンディングって何やと?

クラウドファンディングのサービスの一つである「FAAVO」の発起人、齋藤隆太さんによる講演。

クラウドファンディングの仕組みを中心に、これまで成功したプロジェクトの事例やクラウドファンディングの活用状況などについてお話頂きました。

02_実際どんげやと?

クラウドファンディングを粥王してチャレンジを成功させた3人によるプロジェクト報告。プロジェクト内容やクラウドファンディングを活用したことで実現できたこと、逆に難しいと感じたことをお話いただきました。

● 平林聡一朗さん

『高校生の夢をナビゲート』

●ウエストコット美由紀さん

『宮崎のサーフシーン、カルチャー、人々を、映像を通じて世界に伝えたい』

●河野塁さん・タニカワみおさん・貴島純平さん

『宮崎のレンガ道をアートで彩る!第1回みやざきアートマーケット』

03_僕らがクラウドファンディングを始めた理由

FAAVO発起人の齋藤隆太氏とクラウドファンディングを活用して、130万円の資金獲得に成功した斎藤潤一氏によるトークディスカッションを行いました。

まずは、斎藤潤一さんから資金獲得に成功したプロジェクトの紹介とプロジェクトを成功させるコツについてお話いただきました。

事前に参加者の方から、クラウドファンディングに対する質問を出してもらい、関心の高い上位3つの質問について回答いただくかたちで進めていきました。

なお、多かった質問は以下の通り。

「FAAVOの掲載手数料はどれくらいかかるのですか?」

「行政や企業との連携モデルを教えて下さい!」

「FAAVOに向いていないプロジェクトやうまくいかなかった事例を教えてください!」

「達成できなかったプロジェクトへのフォローはあるんですか?」

04_みんなで宮崎が元気になる種を見つける!

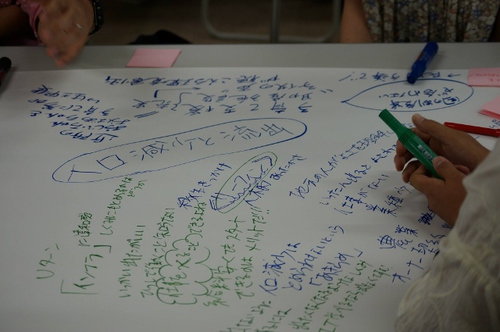

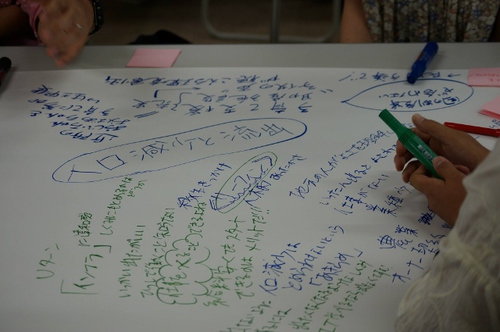

8つのテーブルに分かれ、宮崎の中にある課題と宮崎の未来をテーマにセッションしてもらいました。議題は「産業の育成」「教育」「労働環境」「人口減少・人口流出」の4つ。

関心のあるテーマに移動してもらい、集まったメンバーで自由に語り合ってもらいました。

テーブルに広げた模造紙は、アイデアのメモや走り書きでどんどん埋まっていっていました!

最後は、セッションしたことを基にして、FAAVOに掲載する事をイメージして仮想のプロジェクト作りを体験。

20分という限られた時間ではありましたが、様々な視点からのプロジェクトがたくさん出てきました!

「10代20代に向けて、働く宮崎人のかっこよさをアピールするための、プロモーションビデオを作成して、学校の給食時間など様々な場面で流す!」

「若草通りの空き店舗を使って、図書館を作ってはどうか?」

「UIターンを促進するために、求職者側から宮崎の企業へPRする場を提供してはどうか?」

どれでも実現したら、面白そうなアイデアばかりです!

発表の度に、会場からは、「おおーーー!」「へーー!」といった声が…!

最後に、参加者の皆さんからいただいた感想を少しご紹介したいと思います。

「知らいないところで宮崎を良くしようとする人たちがいて、これからのやる気となった。」

「大学生をはじめ、若い方や分野の違う方と意見交換や交流が出来たので、自分の視野が拡がった。」

「カフェスタイルだったので、緊張せずゆったりした気分で過ごすことが出来た」

「具体的なクラウドファンディングのアイデアを出し合えたのは面白くて楽しめました」

「宮崎でこんなに問題意識を持って、面白いアイデアを持っている人たちがいる事が知れて、大変良かった!宮崎にはたくさんの宝があることに気付いた!」

今回このような場を初めて開催させていただきましたが、参加者の皆さんの熱意や出てきたアイデアの数々を目にして、1回きりで終わらせるには非常にもったいないと感じました。

アイデアをカタチに出来るところまで持っていけると面白いよね!という意見も多数いただきましたので、第2弾、第3弾となる場を企画したいと思います。

ご登壇いただいた皆さま、ご参加いただいた皆さま、そして運営のお手伝いをいただいた宮崎夢ナビのメンバーの皆さん、ありがとうございました!

受付開始とと共に続々と参加者の方が…

開始時刻になると、会場はほぼ満席!

学生さんから年配の方まで幅広い層の方にお集まりいただきました。

クラウドファンディングの可能性に迫る!

今回のイベントは、近年日本でも浸透しつつあるクラウドファンディングの実態に迫り、クラウドファンディングを活用した地元発のチャレンジが、どのように宮崎の活性化に繋がっていくのかを参加者の皆さんと体感しよう!というのがテーマです。

01_クラウドファンディングって何やと?

クラウドファンディングのサービスの一つである「FAAVO」の発起人、齋藤隆太さんによる講演。

クラウドファンディングの仕組みを中心に、これまで成功したプロジェクトの事例やクラウドファンディングの活用状況などについてお話頂きました。

02_実際どんげやと?

クラウドファンディングを粥王してチャレンジを成功させた3人によるプロジェクト報告。プロジェクト内容やクラウドファンディングを活用したことで実現できたこと、逆に難しいと感じたことをお話いただきました。

● 平林聡一朗さん

『高校生の夢をナビゲート』

●ウエストコット美由紀さん

『宮崎のサーフシーン、カルチャー、人々を、映像を通じて世界に伝えたい』

●河野塁さん・タニカワみおさん・貴島純平さん

『宮崎のレンガ道をアートで彩る!第1回みやざきアートマーケット』

03_僕らがクラウドファンディングを始めた理由

FAAVO発起人の齋藤隆太氏とクラウドファンディングを活用して、130万円の資金獲得に成功した斎藤潤一氏によるトークディスカッションを行いました。

まずは、斎藤潤一さんから資金獲得に成功したプロジェクトの紹介とプロジェクトを成功させるコツについてお話いただきました。

事前に参加者の方から、クラウドファンディングに対する質問を出してもらい、関心の高い上位3つの質問について回答いただくかたちで進めていきました。

なお、多かった質問は以下の通り。

「FAAVOの掲載手数料はどれくらいかかるのですか?」

「行政や企業との連携モデルを教えて下さい!」

「FAAVOに向いていないプロジェクトやうまくいかなかった事例を教えてください!」

「達成できなかったプロジェクトへのフォローはあるんですか?」

04_みんなで宮崎が元気になる種を見つける!

8つのテーブルに分かれ、宮崎の中にある課題と宮崎の未来をテーマにセッションしてもらいました。議題は「産業の育成」「教育」「労働環境」「人口減少・人口流出」の4つ。

関心のあるテーマに移動してもらい、集まったメンバーで自由に語り合ってもらいました。

テーブルに広げた模造紙は、アイデアのメモや走り書きでどんどん埋まっていっていました!

最後は、セッションしたことを基にして、FAAVOに掲載する事をイメージして仮想のプロジェクト作りを体験。

20分という限られた時間ではありましたが、様々な視点からのプロジェクトがたくさん出てきました!

「10代20代に向けて、働く宮崎人のかっこよさをアピールするための、プロモーションビデオを作成して、学校の給食時間など様々な場面で流す!」

「若草通りの空き店舗を使って、図書館を作ってはどうか?」

「UIターンを促進するために、求職者側から宮崎の企業へPRする場を提供してはどうか?」

どれでも実現したら、面白そうなアイデアばかりです!

発表の度に、会場からは、「おおーーー!」「へーー!」といった声が…!

最後に、参加者の皆さんからいただいた感想を少しご紹介したいと思います。

「知らいないところで宮崎を良くしようとする人たちがいて、これからのやる気となった。」

「大学生をはじめ、若い方や分野の違う方と意見交換や交流が出来たので、自分の視野が拡がった。」

「カフェスタイルだったので、緊張せずゆったりした気分で過ごすことが出来た」

「具体的なクラウドファンディングのアイデアを出し合えたのは面白くて楽しめました」

「宮崎でこんなに問題意識を持って、面白いアイデアを持っている人たちがいる事が知れて、大変良かった!宮崎にはたくさんの宝があることに気付いた!」

今回このような場を初めて開催させていただきましたが、参加者の皆さんの熱意や出てきたアイデアの数々を目にして、1回きりで終わらせるには非常にもったいないと感じました。

アイデアをカタチに出来るところまで持っていけると面白いよね!という意見も多数いただきましたので、第2弾、第3弾となる場を企画したいと思います。

ご登壇いただいた皆さま、ご参加いただいた皆さま、そして運営のお手伝いをいただいた宮崎夢ナビのメンバーの皆さん、ありがとうございました!

2013年08月29日

『ヒムカレッジvol.5』を開催いたしました!

8月27日に、本年度第2弾となる「ヒムカレッジvol.5」を開催いたしました!

今回も、ほぼ定員の29名の方にお越しいただきました。

講師は、てるはの森の会の事務局の相馬美佐子さん。

相馬さんは都城出身で、結婚し子育てを終え、2002年に宮崎県環境情報センターに勤務。業務を通じて自然体験・環境教育へ興味を持ち、子供達とネイチャーゲーム活動をされていたそうです。

2007年、非特定営利活動法人宮崎文化本舗「てるはの森の会」に参画し、さまざまな森づくり活動を行いながら地元再発見の為の「ふれあい調査」や「国際照葉樹林サミット」の開催など、森だけではなく綾町の地域づくりにも一役買われている方です。

今回は「綾の照葉樹林プロジェクト」から2012年に認定された「ユネスコエコパーク」までの取り組みについてお話いただきました。

綾の照葉樹林プロジェクトとは「照葉樹林の保護・復元」と「照葉樹林とその文化を通じた地域づくり」を目的とした事業です。

主な事業としては「人工林の計画的な伐採」、「照葉樹林への人工的な誘導」、「観光や環境教育等、照葉樹林を活かした総合的な地域づくり」です。

元々、戦前の日本には照葉樹林が日本の面積の40%ほどあったのが、戦後の拡大増林によって現在では1.2%(10000ヘクタール)まで減少したそうです。しかしながら、綾町には2000ヘクタールも残っているそうです。

その貴重な自然資源を保護して復元してゆく事こそ、綾の照葉樹林プロジェクトでした。

ちなみに「てるは」とは「照る葉」と書きます。照葉樹林から浮かんだ名称です。

照葉樹林は主に、「しいの木」「かしの木」「タブの木」等を主とした植物群を言い、照る葉の分かりやすい説明として相馬さんが言われたのが「つばき」でした。

「つばき」は、大きくて硬い葉で表面がクチクラ層に覆われている為、ロウの様な葉だそうでして、

つやつやとして葉が照るそうです!

「綾の照葉樹林プロジェクト」を経て2005年に指定管理 森林生態系保護地域に指定された綾町。

なんと林野庁が定めた一番厳正的に森を守るべき場所として指定されるという快挙でした。

なんと世界遺産で登録されている場所は森林生態系保護地域に指定されているそうです!

そして2012年に綾は「ユネスコエコパーク」に登録されました。

ユネスコエコパークとは、ユネスコ (国連教育科学文化機関;UNESCO)が指定した制度です。

50年前の綾町長である郷田町長が照葉樹林を中心とした自然への取り組みから始まり、その活動を「てるはの森の会」、「綾町」、「宮崎県」、「九州森林管理局」、「(財)日本自然保護協会」と5者協働で行い、「ユネスコエコパーク」登録へと導きました。

では「ユネスコエコパーク」とは何か?と言いますと、人と自然が共に生活し利用することで起きる問題の解決や調和を目指すことを目的とした研究および能力強化のための国際プログラムです。

この努力には、「てるはの森の会」が声を挙げ、綾町民のボランティアも協力して活動されています。

しかし、ここで一番驚く事実が、国からの補助金を一切受けておらず活動されているという事でした。

参加されていた皆様から、驚きの声が上がりました。

相馬さんの講演終了後は、ワークショップを開催しました。

①新しくなった吊り橋に行った事のある人、エコパークに認定された事を知っている人

②綾町のイメージ

③講演を聞いての気づきや学び

④地域の人が、ユネスコエコパークを実感するためにどんな工夫をしたらいいと思いますか?

という4つについて、各テーブルの参加者同士で共有しました。

※写真の女性は、我がみやざき県民協働支援センターの桑畑マネージャーです。

今回の司会、お疲れ様です!

模造紙にポストイットを貼りながら各テーマをまとめて頂きました。

参加者からは、

「ユネスコエコパークでの取り組をもっとPRする。」

「綾の吊り橋に南京錠をつけるカップル成熟スポットとして有名にしたら面白そう」

「市内の人等、外部を巻き込んで知名度を上げて町内に逆輸入する」

といった具体的な提案も頂きました。

イベントに参加頂いた皆様からは、下記のような感想を頂きました。

・ユネスコエコパークへの登録は努力のたまものだと思います!もっともっと綾町を広めていきたいですね、応援しています。

・てるはの会の相馬さんの熱意と情熱に感動しました、活動を続けるにはパワーがいると思いますが頑張って頂ければと思います。

・とても素晴らしい活動なので、私もPR出来る様に頑張ります。

・宮崎県の“自慢”となるユネスコエコパークを沢山の人に伝えたいです。

・もともと綾の自然が好きなので、今日の意見を聞いてもっと好きになりました。応援しています、頑張って下さい。

綾町は宮崎市内からも近く、参加者のほとんどの方が訪れたことのある街ではありますが、

綾町の象徴的な「照葉樹林」の森の陰には、地域の方をはじめ、てるはの森の会やさまざまな

関係者の努力があってこそ存在している事を実感することが出来ました。

講師の相馬さん、参加いただいた皆さま、どうもありがとうございました!

今回も、ほぼ定員の29名の方にお越しいただきました。

講師は、てるはの森の会の事務局の相馬美佐子さん。

相馬さんは都城出身で、結婚し子育てを終え、2002年に宮崎県環境情報センターに勤務。業務を通じて自然体験・環境教育へ興味を持ち、子供達とネイチャーゲーム活動をされていたそうです。

2007年、非特定営利活動法人宮崎文化本舗「てるはの森の会」に参画し、さまざまな森づくり活動を行いながら地元再発見の為の「ふれあい調査」や「国際照葉樹林サミット」の開催など、森だけではなく綾町の地域づくりにも一役買われている方です。

今回は「綾の照葉樹林プロジェクト」から2012年に認定された「ユネスコエコパーク」までの取り組みについてお話いただきました。

綾の照葉樹林プロジェクトとは「照葉樹林の保護・復元」と「照葉樹林とその文化を通じた地域づくり」を目的とした事業です。

主な事業としては「人工林の計画的な伐採」、「照葉樹林への人工的な誘導」、「観光や環境教育等、照葉樹林を活かした総合的な地域づくり」です。

元々、戦前の日本には照葉樹林が日本の面積の40%ほどあったのが、戦後の拡大増林によって現在では1.2%(10000ヘクタール)まで減少したそうです。しかしながら、綾町には2000ヘクタールも残っているそうです。

その貴重な自然資源を保護して復元してゆく事こそ、綾の照葉樹林プロジェクトでした。

ちなみに「てるは」とは「照る葉」と書きます。照葉樹林から浮かんだ名称です。

照葉樹林は主に、「しいの木」「かしの木」「タブの木」等を主とした植物群を言い、照る葉の分かりやすい説明として相馬さんが言われたのが「つばき」でした。

「つばき」は、大きくて硬い葉で表面がクチクラ層に覆われている為、ロウの様な葉だそうでして、

つやつやとして葉が照るそうです!

「綾の照葉樹林プロジェクト」を経て2005年に指定管理 森林生態系保護地域に指定された綾町。

なんと林野庁が定めた一番厳正的に森を守るべき場所として指定されるという快挙でした。

なんと世界遺産で登録されている場所は森林生態系保護地域に指定されているそうです!

そして2012年に綾は「ユネスコエコパーク」に登録されました。

ユネスコエコパークとは、ユネスコ (国連教育科学文化機関;UNESCO)が指定した制度です。

50年前の綾町長である郷田町長が照葉樹林を中心とした自然への取り組みから始まり、その活動を「てるはの森の会」、「綾町」、「宮崎県」、「九州森林管理局」、「(財)日本自然保護協会」と5者協働で行い、「ユネスコエコパーク」登録へと導きました。

では「ユネスコエコパーク」とは何か?と言いますと、人と自然が共に生活し利用することで起きる問題の解決や調和を目指すことを目的とした研究および能力強化のための国際プログラムです。

この努力には、「てるはの森の会」が声を挙げ、綾町民のボランティアも協力して活動されています。

しかし、ここで一番驚く事実が、国からの補助金を一切受けておらず活動されているという事でした。

参加されていた皆様から、驚きの声が上がりました。

相馬さんの講演終了後は、ワークショップを開催しました。

①新しくなった吊り橋に行った事のある人、エコパークに認定された事を知っている人

②綾町のイメージ

③講演を聞いての気づきや学び

④地域の人が、ユネスコエコパークを実感するためにどんな工夫をしたらいいと思いますか?

という4つについて、各テーブルの参加者同士で共有しました。

※写真の女性は、我がみやざき県民協働支援センターの桑畑マネージャーです。

今回の司会、お疲れ様です!

模造紙にポストイットを貼りながら各テーマをまとめて頂きました。

参加者からは、

「ユネスコエコパークでの取り組をもっとPRする。」

「綾の吊り橋に南京錠をつけるカップル成熟スポットとして有名にしたら面白そう」

「市内の人等、外部を巻き込んで知名度を上げて町内に逆輸入する」

といった具体的な提案も頂きました。

イベントに参加頂いた皆様からは、下記のような感想を頂きました。

・ユネスコエコパークへの登録は努力のたまものだと思います!もっともっと綾町を広めていきたいですね、応援しています。

・てるはの会の相馬さんの熱意と情熱に感動しました、活動を続けるにはパワーがいると思いますが頑張って頂ければと思います。

・とても素晴らしい活動なので、私もPR出来る様に頑張ります。

・宮崎県の“自慢”となるユネスコエコパークを沢山の人に伝えたいです。

・もともと綾の自然が好きなので、今日の意見を聞いてもっと好きになりました。応援しています、頑張って下さい。

綾町は宮崎市内からも近く、参加者のほとんどの方が訪れたことのある街ではありますが、

綾町の象徴的な「照葉樹林」の森の陰には、地域の方をはじめ、てるはの森の会やさまざまな

関係者の努力があってこそ存在している事を実感することが出来ました。

講師の相馬さん、参加いただいた皆さま、どうもありがとうございました!

2013年06月27日

『ヒムカレッジvol.4』を開催いたしました!

一昨日、本年度第一弾となる「ヒムカレッジvol.4(※1)」を開催いたしました!

あいにくの雨模様にも関わらず、ほぼ定員の29名の方にお越しいただきました。

今回の講師は、都城まちづくり株式会社の佐土原太志さん。

佐土原さんは、大学時代を熊本をで過ごした後、1年間の留学生活を経て、都城まちづくり会社(※2)に入社。

ちなみに、都城まちづくり会社に応募した際、書類選考で落ちたそうですが、一時してから欠員の連絡があり無事採用に至ったそうです。

現在は、都城まちづくり株式会社が展開するイベントの企画を担当しているほか、「ボンパク」の仕掛け人として企画・運営に携わっています。

今回は、2008年からスタートした「ボンパク」の取り組み内容についてお話しいただきました。

「ボンパク」を始めるきっかけとなったのが、2007年の大分県のハットウ・オンパク(※3)との出会いでした。同団体が展開するプログラムに感銘を受け、都城市でのプログラム立ち上げを決意したそうです。

その当時の都城市は、2006年の1市4町の合併、大型ショッピングセンターの進出、中心市街地の空き店舗率20%超え…様々な課題を抱えており、とても楽観視できる状況でありませんでした。

「そういう状況だからこそ、今やらなければ!」という想いで、実行委員会をすぐさま立ち上げ、行動に移していったそうです。

「ボンパク」とは、正式名称を都城盆地博覧会といい、『地域の輝き見本市』として、1年に一度開催しているイベントです。都城の自然、産業、まち、人、食といったものにスポットを当て、体験プログラム化して都城の魅力を満喫してもらおう!というものです。(写真は、昨年度の「ボンパク」のパンフレット)

2009年の夏からは、小学生とその保護者を対象とした「キッズボンパク」も誕生しました。

本プログラムは、ボンパクのプログラム提供者の方の「自分は子どもたちに地域の素晴らしさを伝えることが出来なかった。今、ボンパクの活動するなかで、こういう活動こそ大事だという事を感じる。自分の子供には伝えることが出来なかったけど、地域の子供たちにはそれを伝えたい!」という申し出により、スタートしたプログラムだそうです。(写真は、昨年度の「キッズボンパク」のパンフレット)

プログラム提供者である高崎町笛水地区の春村さんと竹山さんにもお越しいただき、ボンパクのプログラムを通じて感じることなどをお話しいただきました。

ボンパクのプログラムを開始して5年、214のプログラムの提供、参加者は実に3,678人にものぼるそうです!

なぜこれほどまで多くの人々に愛されるプログラムに成長していったのでしょうか。

そこには、「オンパク」だからこその仕組みがうまく機能しているのです。その仕組みとは大きく3つあるそうです。

1.【小】…意思決定機関が少人数なので、早いスピードで物事を決定できる。

一つひとつのイベントは小規模なので、誰でもプログラム提供者になりうる。

2.【集】…たくさんのプログラムが一時に集まり、情報発信されるので、魅力度が増す。

それぞれのプログラム提供者の周りにいる人たちが参加することで、

既存のコミュニティの枠を超えた繋がりが出来る。コミュニティの環が広がる。

3.【短】…限定した期間でプログラムを行うので、ある程度の無理が効く。

今のところボンパクは都城の人の参加者が多いとのことですが、佐土原さん曰く、「ボンパクを通じて、まずは地元都城の人に都城の魅力を体感してもらいたい。そして、地元の人からどんどん外の地域に向かって、都城の魅力を発信してもらいたい!」そうです。

第2部は、学びのシェア・ワークショップ。

佐土原さんの話を聞いての気づきや、学びを各テーブルごとで共有しました。

模造紙に、写真のような感じでポストイットを貼りながら、まとめていただきました。

参加者からは、

「高校生や大学生がプログラム提供者になったら、面白いのではないか?」

「スポーツをテーマとしたプログラムがあったら参加してみたい!」

「ボンパクのプログラムを活用して、スタンプラリーのようなものが出来ると楽しそう。」

といった具体的な提案もいただきました。

イベントに参加いただいたみなさんからは、下記のような感想をいただきました。

・有形無形の地域資源が至るところに転がっていること、コミュニケーションの中から新しいアイデアが生まれることに気付かされた。

・お金をかけずに、地域そのものを楽しむ取り組みが素晴らしかった!

・イベントは必ずしも大規模でなくていい。

・地元の小さな所に目を向け、人を発掘することの大切さを学んだ。一つのイベントでなく一緒にやることで、より多くの発信が出来る。

・佐土原さんと企画の運営者と提供者の信頼関係の強さを感じた。

今年のボンパクも秋に開催予定とのことですので、興味のある方は、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。

講師の佐土原さん、そしてご参加いただきました皆さま、ありがとうございました♪

------------------------------------------------------------

(※1)ヒムカレッジ…宮崎の地域の仕掛け人から”地域づくり”について学び、未来の宮崎について考える講座。今後、開催の講座についてはこちらをご覧ください。http://miyazaki-ksc.org/

(※2)都城まちづくり株式会社… http://www.machidukuri-miyakonojo-city.jp/

(※3)ハットウ・オンパク… https://www.onpaku.jp/

あいにくの雨模様にも関わらず、ほぼ定員の29名の方にお越しいただきました。

今回の講師は、都城まちづくり株式会社の佐土原太志さん。

佐土原さんは、大学時代を熊本をで過ごした後、1年間の留学生活を経て、都城まちづくり会社(※2)に入社。

ちなみに、都城まちづくり会社に応募した際、書類選考で落ちたそうですが、一時してから欠員の連絡があり無事採用に至ったそうです。

現在は、都城まちづくり株式会社が展開するイベントの企画を担当しているほか、「ボンパク」の仕掛け人として企画・運営に携わっています。

今回は、2008年からスタートした「ボンパク」の取り組み内容についてお話しいただきました。

「ボンパク」を始めるきっかけとなったのが、2007年の大分県のハットウ・オンパク(※3)との出会いでした。同団体が展開するプログラムに感銘を受け、都城市でのプログラム立ち上げを決意したそうです。

その当時の都城市は、2006年の1市4町の合併、大型ショッピングセンターの進出、中心市街地の空き店舗率20%超え…様々な課題を抱えており、とても楽観視できる状況でありませんでした。

「そういう状況だからこそ、今やらなければ!」という想いで、実行委員会をすぐさま立ち上げ、行動に移していったそうです。

「ボンパク」とは、正式名称を都城盆地博覧会といい、『地域の輝き見本市』として、1年に一度開催しているイベントです。都城の自然、産業、まち、人、食といったものにスポットを当て、体験プログラム化して都城の魅力を満喫してもらおう!というものです。(写真は、昨年度の「ボンパク」のパンフレット)

2009年の夏からは、小学生とその保護者を対象とした「キッズボンパク」も誕生しました。

本プログラムは、ボンパクのプログラム提供者の方の「自分は子どもたちに地域の素晴らしさを伝えることが出来なかった。今、ボンパクの活動するなかで、こういう活動こそ大事だという事を感じる。自分の子供には伝えることが出来なかったけど、地域の子供たちにはそれを伝えたい!」という申し出により、スタートしたプログラムだそうです。(写真は、昨年度の「キッズボンパク」のパンフレット)

プログラム提供者である高崎町笛水地区の春村さんと竹山さんにもお越しいただき、ボンパクのプログラムを通じて感じることなどをお話しいただきました。

ボンパクのプログラムを開始して5年、214のプログラムの提供、参加者は実に3,678人にものぼるそうです!

なぜこれほどまで多くの人々に愛されるプログラムに成長していったのでしょうか。

そこには、「オンパク」だからこその仕組みがうまく機能しているのです。その仕組みとは大きく3つあるそうです。

1.【小】…意思決定機関が少人数なので、早いスピードで物事を決定できる。

一つひとつのイベントは小規模なので、誰でもプログラム提供者になりうる。

2.【集】…たくさんのプログラムが一時に集まり、情報発信されるので、魅力度が増す。

それぞれのプログラム提供者の周りにいる人たちが参加することで、

既存のコミュニティの枠を超えた繋がりが出来る。コミュニティの環が広がる。

3.【短】…限定した期間でプログラムを行うので、ある程度の無理が効く。

今のところボンパクは都城の人の参加者が多いとのことですが、佐土原さん曰く、「ボンパクを通じて、まずは地元都城の人に都城の魅力を体感してもらいたい。そして、地元の人からどんどん外の地域に向かって、都城の魅力を発信してもらいたい!」そうです。

第2部は、学びのシェア・ワークショップ。

佐土原さんの話を聞いての気づきや、学びを各テーブルごとで共有しました。

模造紙に、写真のような感じでポストイットを貼りながら、まとめていただきました。

参加者からは、

「高校生や大学生がプログラム提供者になったら、面白いのではないか?」

「スポーツをテーマとしたプログラムがあったら参加してみたい!」

「ボンパクのプログラムを活用して、スタンプラリーのようなものが出来ると楽しそう。」

といった具体的な提案もいただきました。

イベントに参加いただいたみなさんからは、下記のような感想をいただきました。

・有形無形の地域資源が至るところに転がっていること、コミュニケーションの中から新しいアイデアが生まれることに気付かされた。

・お金をかけずに、地域そのものを楽しむ取り組みが素晴らしかった!

・イベントは必ずしも大規模でなくていい。

・地元の小さな所に目を向け、人を発掘することの大切さを学んだ。一つのイベントでなく一緒にやることで、より多くの発信が出来る。

・佐土原さんと企画の運営者と提供者の信頼関係の強さを感じた。

今年のボンパクも秋に開催予定とのことですので、興味のある方は、ぜひ一度足を運んでいただければと思います。

講師の佐土原さん、そしてご参加いただきました皆さま、ありがとうございました♪

------------------------------------------------------------

(※1)ヒムカレッジ…宮崎の地域の仕掛け人から”地域づくり”について学び、未来の宮崎について考える講座。今後、開催の講座についてはこちらをご覧ください。http://miyazaki-ksc.org/

(※2)都城まちづくり株式会社… http://www.machidukuri-miyakonojo-city.jp/

(※3)ハットウ・オンパク… https://www.onpaku.jp/

2013年03月07日

『ヒムカレッジvol.3』を開催いたしました!

2013年3月6日に『ヒムカレッジvol.3』を開催いたしました。

平日昼間の開催にも関わらず、31名の方にご参加いただきました!

今回の講師は、地域交流誌「みちくさ」でお馴染み、株式会社アイロード代表の福永栄子さん。

少しだけ福永さんのご紹介をさせていただきます。

13年前、アイ(愛)ターンで、東京から宮崎県に移り住み、日本人の原風景が今なお残る南九州の風土の魅力を、住んでいる人々、訪れる人々、県境を越え周辺に住む人々に伝えたいと、地域間交流誌「みちくさ」を発刊。その傍ら、様々な地域の現場に赴き、研修やワークショップ等を通じて、地域づくりのお手伝いを行っている。

■株式会社アイロード

http://www.michikusan.com/

今回の講座の演題は『暮らしの魅力をコンテンツとする仕掛け!暮らすように旅する「バルウォーク」~宮崎を「民の力」で盛り上げよう~』

宮崎初上陸となった「バルウォーク」の全容を語っていただきました!

■バルウォークとは?

http://www.bar-miya.net/

まずは、「バルウォーク」開催に至った経緯をお話いただきました。

「草の根の市民交流こそ大事」という信念を持って活動されてきた福永さん。

市民の力を最大限に生かして地域を盛り上げることの可能性があるのではと、全国的にも広まりつつあった「バルウォーク」を宮崎でも開催しよう!という事で企画がスタートしたそうです。

次に「バルウォーク参加者側の声」という事で、実際にイベントに参加されたみやざきフラワーロードネットワークの新名さんと、宮崎大学の根岸准教授にお話いただきました。

根岸准教授は「バルのチケットを持っている事で、全然知らない人に話しかける雰囲気が形成されていた。また、普段は街に来ないおばちゃんたちが嬉しそうにお店を飲み歩いている姿が、とても印象的だった。」とお話しされました。

またイベントの関係者として宮崎商工会議所の松山所長にもお話いただきました。

宮崎商工会議所では、バルウォークと連動して、宮崎の街情報を掲載した「まち歩きMAP」を作成。

その経緯やイベントへの想いを語っていただきました。

続いて、福永さんにイベント当日の様子を、スライドを使ってお話頂きました。

予算がないなか、どのようにイベントを立ち上げた開催するに至ったか…資金的な部分も含め、赤裸々にお話頂きました。

最後にテーブルごとに、学びのシェアタイム。

福永さんのお話を聞いての感想、次回に向けての提案を語り合っていただきました。

参加者からは、

「周りでもこのイベントを知らない方もたくさんいた。早くから情報発信したら、もっと多くの方に参加してもらえたのではないか?」

「県外や市外からいらっしゃった方も多かったので、宿泊施設と連携した動きが取れるといいのではないか?」

といった提案をいただきました。

また、合わせて感想も少しだけご紹介させていただきます。

「宮崎では人を中心としたイベントが開催されていて、人と人を繋ぐ素晴らしいイベントだと思いました。そのイベント情報が一人でも多くの人に広まればいいなと思いました。」

「多様な世代の方々が普段行けないお店に行けたり、知らない人と交流出来て、人の環が広がると思いました。」

「宮崎を活気づけるために、色々な方の努力がある事を肌で感じた。」

「今後も続けていくことで、市民と商店街とのつながりをより強くできることに気づいた。」

「物を動かすのではなく、人の心を動かす、それがまちづくりという言葉が心に残りました。」

講師の福永さん、ご登壇いただいた皆様、そしてご参加いただきました皆様、ありがとうございました!

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

平日昼間の開催にも関わらず、31名の方にご参加いただきました!

今回の講師は、地域交流誌「みちくさ」でお馴染み、株式会社アイロード代表の福永栄子さん。

少しだけ福永さんのご紹介をさせていただきます。

13年前、アイ(愛)ターンで、東京から宮崎県に移り住み、日本人の原風景が今なお残る南九州の風土の魅力を、住んでいる人々、訪れる人々、県境を越え周辺に住む人々に伝えたいと、地域間交流誌「みちくさ」を発刊。その傍ら、様々な地域の現場に赴き、研修やワークショップ等を通じて、地域づくりのお手伝いを行っている。

■株式会社アイロード

http://www.michikusan.com/

今回の講座の演題は『暮らしの魅力をコンテンツとする仕掛け!暮らすように旅する「バルウォーク」~宮崎を「民の力」で盛り上げよう~』

宮崎初上陸となった「バルウォーク」の全容を語っていただきました!

■バルウォークとは?

http://www.bar-miya.net/

まずは、「バルウォーク」開催に至った経緯をお話いただきました。

「草の根の市民交流こそ大事」という信念を持って活動されてきた福永さん。

市民の力を最大限に生かして地域を盛り上げることの可能性があるのではと、全国的にも広まりつつあった「バルウォーク」を宮崎でも開催しよう!という事で企画がスタートしたそうです。

次に「バルウォーク参加者側の声」という事で、実際にイベントに参加されたみやざきフラワーロードネットワークの新名さんと、宮崎大学の根岸准教授にお話いただきました。

根岸准教授は「バルのチケットを持っている事で、全然知らない人に話しかける雰囲気が形成されていた。また、普段は街に来ないおばちゃんたちが嬉しそうにお店を飲み歩いている姿が、とても印象的だった。」とお話しされました。

またイベントの関係者として宮崎商工会議所の松山所長にもお話いただきました。

宮崎商工会議所では、バルウォークと連動して、宮崎の街情報を掲載した「まち歩きMAP」を作成。

その経緯やイベントへの想いを語っていただきました。

続いて、福永さんにイベント当日の様子を、スライドを使ってお話頂きました。

予算がないなか、どのようにイベントを立ち上げた開催するに至ったか…資金的な部分も含め、赤裸々にお話頂きました。

最後にテーブルごとに、学びのシェアタイム。

福永さんのお話を聞いての感想、次回に向けての提案を語り合っていただきました。

参加者からは、

「周りでもこのイベントを知らない方もたくさんいた。早くから情報発信したら、もっと多くの方に参加してもらえたのではないか?」

「県外や市外からいらっしゃった方も多かったので、宿泊施設と連携した動きが取れるといいのではないか?」

といった提案をいただきました。

また、合わせて感想も少しだけご紹介させていただきます。

「宮崎では人を中心としたイベントが開催されていて、人と人を繋ぐ素晴らしいイベントだと思いました。そのイベント情報が一人でも多くの人に広まればいいなと思いました。」

「多様な世代の方々が普段行けないお店に行けたり、知らない人と交流出来て、人の環が広がると思いました。」

「宮崎を活気づけるために、色々な方の努力がある事を肌で感じた。」

「今後も続けていくことで、市民と商店街とのつながりをより強くできることに気づいた。」

「物を動かすのではなく、人の心を動かす、それがまちづくりという言葉が心に残りました。」

講師の福永さん、ご登壇いただいた皆様、そしてご参加いただきました皆様、ありがとうございました!

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

2013年02月19日

『ヒムカレッジvol.2』開催いたしました!

2013年2月18日に『ヒムカレッジvol.2』を開催いたしました。

あいにくの雨模様にも関わらず25名の方にご参加いただきました!

今回の講師は、NPO法人五ヶ瀬自然学校の理事長、杉田英治さんです。

まずは、「今日、2時間を共に過ごすメンバーの事を知りましょう♪」という事で、自己紹介タイム。

テーブルごとに「①名前、②所属、③小学校の時にどんな遊びをしていたか?」を発表してもらいました。

次に、当センターのマネージャー桑畑より、今回の講座のテーマとなる「五ヶ瀬町」が

どういう地域なのかについて説明。

参考までに、五ヶ瀬町の概要を少しだけ…。

・宮崎県の北西部に位置する町で、西臼杵郡に属する。

・人口:4,237人(2012年12月1日時点)

・農業に従事している人が3割程度(2005年国勢調査より)

場が和んだところで、杉田さんの講演スタート。

『地域の資源に光を当てて、地域の中に新しい「コト」を生み出すには?』と題しお話しいただきました。

杉田さんの半生をお話しいただいた後、五ヶ瀬自然学校の中で展開している数々のプロジェクトについての

説明をしていただいつつ、「なぜそのプログラムなのか?」根底にある想いや理念について語っていただきました。

講演終了後は質疑応答タイム。

いろんな視点からの質問をいただだきました。

最後は学びのシェアタイム。

①五ヶ瀬町に行ったことがあるかどうか?

②五ヶ瀬町のイメージは?

③五ヶ瀬町の魅力は?

④杉田さんの講演で印象に残ったストーリー・言葉

について、それぞれポストイットにまとめてもらった後、各テーブルごと共有。

最後は各テーブルの代表者に、全体の前で発表してもらいました。

学びのシェアタイムで出た意見を少しだけご紹介。

【1】五ヶ瀬町に行ったことがありますか?

・ある(15名) ・ない(10名)

【2】五ヶ瀬町のイメージは?

・五ヶ瀬ワイナリー

・五ヶ瀬ハイランドスキー場

・まちの人が元気

・山の中

・農泊をやっている

・なんにもないけど自然が豊かで子供心に戻れる場所

・寒い

・生活が大変

・病院がない

【3】五ヶ瀬町のイメージは?

・自然が豊かである

・地域づくりを担う人材が集まって意見を出し合う場がある

・人の和

・九州のへそ

・子どもがすくすく育つ

・人とのつながり

・自然で育った子供達

・都会とは対極のモノ、コト

【4】杉田さんの講演で印象に残ったストーリー・言葉

・今の課題を子供と共有し未来に託す

・いじめ100%防止、子供への教育の重要性

・ニーズが現れてくる前に地域の課題に対してこれが絶対必要という確信を持って動く

・非日常から日常へ

・子供にはこんな生活させたくないという親の思いひとつで子供の将来が決まる

・NPO活動はいくつ大義があるか

・地域資源をフル活用して地域づくり(仕事づくり)

参加者の皆さんからは、以下のような感想をいただきました。

「今後を担う子どもたちを育てていくという事をもっと県全体で活かしていってほしいと感じた。」

「宮崎県は自然が豊かで財宝であるという事に気づかされた。」

「ヒムカレッジ、地域づくりを考える場がある事がすごくうれしく思います。」

「地域づくりを考えている人たちがたくさんいること、また実際に活動している人がいる事を知る機会となった。」

講師の杉田さん、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

次回のヒムカレッジは3月6日(水)

講師は、地域交流誌「みちくさ」主宰、㈱アイロード代表の福永栄子さん。

「暮らしの魅力をコンテンツとする仕掛け!暮らすように旅する「バルウォーク」~宮崎を「民の力」で盛り上げよう~」と題し、お話しいただきます。

http://atnd.org/events/36851

皆様のご参加お待ちしております♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

あいにくの雨模様にも関わらず25名の方にご参加いただきました!

今回の講師は、NPO法人五ヶ瀬自然学校の理事長、杉田英治さんです。

まずは、「今日、2時間を共に過ごすメンバーの事を知りましょう♪」という事で、自己紹介タイム。

テーブルごとに「①名前、②所属、③小学校の時にどんな遊びをしていたか?」を発表してもらいました。

次に、当センターのマネージャー桑畑より、今回の講座のテーマとなる「五ヶ瀬町」が

どういう地域なのかについて説明。

参考までに、五ヶ瀬町の概要を少しだけ…。

・宮崎県の北西部に位置する町で、西臼杵郡に属する。

・人口:4,237人(2012年12月1日時点)

・農業に従事している人が3割程度(2005年国勢調査より)

場が和んだところで、杉田さんの講演スタート。

『地域の資源に光を当てて、地域の中に新しい「コト」を生み出すには?』と題しお話しいただきました。

杉田さんの半生をお話しいただいた後、五ヶ瀬自然学校の中で展開している数々のプロジェクトについての

説明をしていただいつつ、「なぜそのプログラムなのか?」根底にある想いや理念について語っていただきました。

講演終了後は質疑応答タイム。

いろんな視点からの質問をいただだきました。

最後は学びのシェアタイム。

①五ヶ瀬町に行ったことがあるかどうか?

②五ヶ瀬町のイメージは?

③五ヶ瀬町の魅力は?

④杉田さんの講演で印象に残ったストーリー・言葉

について、それぞれポストイットにまとめてもらった後、各テーブルごと共有。

最後は各テーブルの代表者に、全体の前で発表してもらいました。

学びのシェアタイムで出た意見を少しだけご紹介。

【1】五ヶ瀬町に行ったことがありますか?

・ある(15名) ・ない(10名)

【2】五ヶ瀬町のイメージは?

・五ヶ瀬ワイナリー

・五ヶ瀬ハイランドスキー場

・まちの人が元気

・山の中

・農泊をやっている

・なんにもないけど自然が豊かで子供心に戻れる場所

・寒い

・生活が大変

・病院がない

【3】五ヶ瀬町のイメージは?

・自然が豊かである

・地域づくりを担う人材が集まって意見を出し合う場がある

・人の和

・九州のへそ

・子どもがすくすく育つ

・人とのつながり

・自然で育った子供達

・都会とは対極のモノ、コト

【4】杉田さんの講演で印象に残ったストーリー・言葉

・今の課題を子供と共有し未来に託す

・いじめ100%防止、子供への教育の重要性

・ニーズが現れてくる前に地域の課題に対してこれが絶対必要という確信を持って動く

・非日常から日常へ

・子供にはこんな生活させたくないという親の思いひとつで子供の将来が決まる

・NPO活動はいくつ大義があるか

・地域資源をフル活用して地域づくり(仕事づくり)

参加者の皆さんからは、以下のような感想をいただきました。

「今後を担う子どもたちを育てていくという事をもっと県全体で活かしていってほしいと感じた。」

「宮崎県は自然が豊かで財宝であるという事に気づかされた。」

「ヒムカレッジ、地域づくりを考える場がある事がすごくうれしく思います。」

「地域づくりを考えている人たちがたくさんいること、また実際に活動している人がいる事を知る機会となった。」

講師の杉田さん、そしてご参加いただいた皆様、ありがとうございました!

次回のヒムカレッジは3月6日(水)

講師は、地域交流誌「みちくさ」主宰、㈱アイロード代表の福永栄子さん。

「暮らしの魅力をコンテンツとする仕掛け!暮らすように旅する「バルウォーク」~宮崎を「民の力」で盛り上げよう~」と題し、お話しいただきます。

http://atnd.org/events/36851

皆様のご参加お待ちしております♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

2013年02月09日

『ヒムカレッジ特別版』を開催いたしました!

2013年2月8日に『ヒムカレッジ 特別版』を開催いたしました。

今回の講座には14名の方にご参加いただきました!

講師は、株式会社カルチャーアットフォーシーズンス代表取締役の中島淳さん。

少しだけ講師の中島さんのご紹介を…。

1988年株式会社リクルート入社。主にマーケティングの基本と組織活性化に向けた人材育成を担当。民間のシンクタンクにて地域づくりに関するコンサルティング等に従事。2001年、実践時近い地域活性化マーケティングを目指し独立。現在、綾町倉輪地区活性化のアドバイザーを担当している。

まずは当センターのマネージャー桑畑より、講座の趣旨を説明。

講演に入る前に、どんな面々が講座に参加しているのかを知りましょう!という事で自己紹介タイム。

テーブルごとに「①名前、②所属、③最近行った街とその印象」を発表してもらいました。

さて、いよいよ本題。

「堅苦しいのは嫌なんです。てげてげでいきましょう!」という中島さんの挨拶と共に講座がスタート!

会場は一気に、和やかな雰囲気に。

中島さんがこれまで手掛けてこられた様々な事例をご紹介いただきつつ、プロジェクトごとのポイントやプロジェクトに秘められた想いについてお話しいただきました。

参加者の皆さんは、中島さんのお話に、メモを取りつつ、真剣に耳を傾けていました。

講座終了後の質疑応答タイム。

1つ1つの質問に、時間をかけて丁寧に応えてくださいました。

最後は、学びのシェア。

各テーブルごとで、「中島さんのお話を聞いての一番の学び・気づき」を発表し合いました。

参加者の皆さんからは、

「ブランドは絶対に裏切らない約束。という中島さんの言葉が印象的でした!」

「絞り込み、仕組みをつくる、最初の一歩を踏み出すための想いを共有する場、語り合いの場の大切さ等々、様々な思考をかき立てられる心地よいセミナーでした。」

「中島さんの想いの強さ、溢れるパワー圧倒されました。」

「学生の中でこれまでやってきた「まちづくり」と言われるものが実際に街にどう役に立っていたのかを再確認できました。」

などの感想をいただきました。

講師の中島さん、そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

次回のヒムカレッジは2月18日(月)。

講師は、NPO法人五ヶ瀬自然学校理事長の杉田英治さん。

「地域づくりを学んでみたい!」「地域づくりに触れてみたい!」という皆様のご参加お待ちしております♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

今回の講座には14名の方にご参加いただきました!

講師は、株式会社カルチャーアットフォーシーズンス代表取締役の中島淳さん。

少しだけ講師の中島さんのご紹介を…。

1988年株式会社リクルート入社。主にマーケティングの基本と組織活性化に向けた人材育成を担当。民間のシンクタンクにて地域づくりに関するコンサルティング等に従事。2001年、実践時近い地域活性化マーケティングを目指し独立。現在、綾町倉輪地区活性化のアドバイザーを担当している。

まずは当センターのマネージャー桑畑より、講座の趣旨を説明。

講演に入る前に、どんな面々が講座に参加しているのかを知りましょう!という事で自己紹介タイム。

テーブルごとに「①名前、②所属、③最近行った街とその印象」を発表してもらいました。

さて、いよいよ本題。

「堅苦しいのは嫌なんです。てげてげでいきましょう!」という中島さんの挨拶と共に講座がスタート!

会場は一気に、和やかな雰囲気に。

中島さんがこれまで手掛けてこられた様々な事例をご紹介いただきつつ、プロジェクトごとのポイントやプロジェクトに秘められた想いについてお話しいただきました。

参加者の皆さんは、中島さんのお話に、メモを取りつつ、真剣に耳を傾けていました。

講座終了後の質疑応答タイム。

1つ1つの質問に、時間をかけて丁寧に応えてくださいました。

最後は、学びのシェア。

各テーブルごとで、「中島さんのお話を聞いての一番の学び・気づき」を発表し合いました。

参加者の皆さんからは、

「ブランドは絶対に裏切らない約束。という中島さんの言葉が印象的でした!」

「絞り込み、仕組みをつくる、最初の一歩を踏み出すための想いを共有する場、語り合いの場の大切さ等々、様々な思考をかき立てられる心地よいセミナーでした。」

「中島さんの想いの強さ、溢れるパワー圧倒されました。」

「学生の中でこれまでやってきた「まちづくり」と言われるものが実際に街にどう役に立っていたのかを再確認できました。」

などの感想をいただきました。

講師の中島さん、そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

次回のヒムカレッジは2月18日(月)。

講師は、NPO法人五ヶ瀬自然学校理事長の杉田英治さん。

「地域づくりを学んでみたい!」「地域づくりに触れてみたい!」という皆様のご参加お待ちしております♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

2013年02月02日

『防災セミナー ~そのとき、自分を家族を地域をどうやって守りますか?~』を開催いたしました!

2013年1月29日に『防災セミナー ~そのとき、自分を家族を地域をどうやって守りますか?~』を開催いたしました。

当日は、平日の夜にも関わらず22名の方にご参加いただきました!

講師は、宮崎県庁総務部危機管理局危機管理課の横山史剛さん。

まずは、講師の横山さんから、様々な資料・データを提示いただきながら、「防災」の捉え方、宮崎県の防災の現状についてお話しいただきました。

一口に「防災」と言っても、地震、台風、火山、大雨…等、様々なケースがあります。

それぞれのケースにおいて、実際に災害が発生したときに、どういう事が想定されるかをお話しいただきました。

続いて、災害図上訓練の手法を使ったマイハザードマップ作りを行いました。

仮想の地図を用いて、災害が起きた時に、「どこが浸水しそうか?」「土砂崩れが起きそうか?」「どこが避難場所になりうるか?」「そこまでのルートはどうすればいいか?」などについて、グループ内で話し合い、色分けしていきます。

皆さん地図とにらめっこしながら、グループ内の人と議論し、作業に取り組んでおりました。

最後に、「身近なモノを使った防災グッズづくり体験」という事で…

まずは「新聞スリッパ」作りを体験。

案外簡単に出来ますので、興味のある方はぜひ一度作ってみてください。

ウェブで検索すれば、作り方が載っています!

続いて、防災士ネットワークの方にご協力をいただきながら、「毛布担架」を体験。

参加者の方にもお手伝いいただきながら、実際に担架を作りました。

参加者の皆さんからは、

「あまり普段防災について考えないので、とてつもなく気づきが多くてびっくりした」

「今までは周りの人も助かるようにと考えておりましたが、まずは自分の身を守り、それから助け合いをしようと思いました。災害に対しての軽い気持ちは今日から見直す必要があると思いました」

「自分に引き当てて考える事が大切。自助近助を支える「お互いを知る」事から協働が始まるのだと思います」

などの感想をいただきました。

講師の横山さん、そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

当日は、平日の夜にも関わらず22名の方にご参加いただきました!

講師は、宮崎県庁総務部危機管理局危機管理課の横山史剛さん。

まずは、講師の横山さんから、様々な資料・データを提示いただきながら、「防災」の捉え方、宮崎県の防災の現状についてお話しいただきました。

一口に「防災」と言っても、地震、台風、火山、大雨…等、様々なケースがあります。

それぞれのケースにおいて、実際に災害が発生したときに、どういう事が想定されるかをお話しいただきました。

続いて、災害図上訓練の手法を使ったマイハザードマップ作りを行いました。

仮想の地図を用いて、災害が起きた時に、「どこが浸水しそうか?」「土砂崩れが起きそうか?」「どこが避難場所になりうるか?」「そこまでのルートはどうすればいいか?」などについて、グループ内で話し合い、色分けしていきます。

皆さん地図とにらめっこしながら、グループ内の人と議論し、作業に取り組んでおりました。

最後に、「身近なモノを使った防災グッズづくり体験」という事で…

まずは「新聞スリッパ」作りを体験。

案外簡単に出来ますので、興味のある方はぜひ一度作ってみてください。

ウェブで検索すれば、作り方が載っています!

続いて、防災士ネットワークの方にご協力をいただきながら、「毛布担架」を体験。

参加者の方にもお手伝いいただきながら、実際に担架を作りました。

参加者の皆さんからは、

「あまり普段防災について考えないので、とてつもなく気づきが多くてびっくりした」

「今までは周りの人も助かるようにと考えておりましたが、まずは自分の身を守り、それから助け合いをしようと思いました。災害に対しての軽い気持ちは今日から見直す必要があると思いました」

「自分に引き当てて考える事が大切。自助近助を支える「お互いを知る」事から協働が始まるのだと思います」

などの感想をいただきました。

講師の横山さん、そしてご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

2013年01月20日

『シゴトーーク 公務員×大学生』を開催いたしました!

2013年1月19日に『シゴトーーク 公務員×大学生』を開催いたしました!

本企画は、現役の女子大生との会話のなかでスタートした企画。

私 「将来はどうすると?」

女子大生 「公務員を目指しています!」

私 「おー!いいねぇー。で、どういう部署でどういう事やってみたいと?」

女子大生 「…えっと。正直よく分からないです。」

私 「じゃあ、現役の公務員の人と会って話してみようよ!」

そんな会話から、約1ヶ月での準備。

当日は、大学生・専門学校生合わせて、17名の学生さんが参加してくれました。

まずは、本企画に賛同しご協力いただいた若手公務員10名の皆さんの自己紹介。

公務員の皆さんを前に、学生さんは緊張の様子…。

アイスブレイクで緊張をほぐします。

公務員の加藤さんから、「日本の公務員制度のあらまし」と題し、公務員の役割や仕事についてお話しいただきました。

座談会に入る前に、まずは個人ワーク。

「なぜ公務員を目指しているのか?」「公務員の方からどんなことを引き出したいか?」を整理します。

いよいよ、公務員の方との座談会がスタート。

公務員2名に、学生3~4名のグループに分かれ、自由に語り合ってもらいました。

時々、笑い声が聞こえてくるくらい、和やかな雰囲気。

座談会終了後は、振り返り。

公務員の皆さんの話から、どういう学びや気づきがあったかを参加者同士で共有しました。

参加した学生の皆さんからは、

「今回のイベントで、さらに公務員を目指したいという気持ちが高まった。」

「滅多に聞けない生の声が聞けた。気さくに接していただき、初めは緊張したが、楽しくお話しさせていただいた。」

「公務員になることがゴールのようにとらえていたが、公務員になった後をイメージすることも大事だと感じた。」

などの声が聞かれました。

これから社会に出ていく学生の皆さんに、公務員という仕事、そして働くという事について、具体的イメージを持ってもらえる機会になったのではないかと思います。

ご協力いただいた公務員の皆さま、そしてイベントに参加してくれた学生の皆さん、ありがとうございました♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

本企画は、現役の女子大生との会話のなかでスタートした企画。

私 「将来はどうすると?」

女子大生 「公務員を目指しています!」

私 「おー!いいねぇー。で、どういう部署でどういう事やってみたいと?」

女子大生 「…えっと。正直よく分からないです。」

私 「じゃあ、現役の公務員の人と会って話してみようよ!」

そんな会話から、約1ヶ月での準備。

当日は、大学生・専門学校生合わせて、17名の学生さんが参加してくれました。

まずは、本企画に賛同しご協力いただいた若手公務員10名の皆さんの自己紹介。

公務員の皆さんを前に、学生さんは緊張の様子…。

アイスブレイクで緊張をほぐします。

公務員の加藤さんから、「日本の公務員制度のあらまし」と題し、公務員の役割や仕事についてお話しいただきました。

座談会に入る前に、まずは個人ワーク。

「なぜ公務員を目指しているのか?」「公務員の方からどんなことを引き出したいか?」を整理します。

いよいよ、公務員の方との座談会がスタート。

公務員2名に、学生3~4名のグループに分かれ、自由に語り合ってもらいました。

時々、笑い声が聞こえてくるくらい、和やかな雰囲気。

座談会終了後は、振り返り。

公務員の皆さんの話から、どういう学びや気づきがあったかを参加者同士で共有しました。

参加した学生の皆さんからは、

「今回のイベントで、さらに公務員を目指したいという気持ちが高まった。」

「滅多に聞けない生の声が聞けた。気さくに接していただき、初めは緊張したが、楽しくお話しさせていただいた。」

「公務員になることがゴールのようにとらえていたが、公務員になった後をイメージすることも大事だと感じた。」

などの声が聞かれました。

これから社会に出ていく学生の皆さんに、公務員という仕事、そして働くという事について、具体的イメージを持ってもらえる機会になったのではないかと思います。

ご協力いただいた公務員の皆さま、そしてイベントに参加してくれた学生の皆さん、ありがとうございました♪

みやざき県民協働支援センター

http://miyazaki-ksc.org/

2013年01月16日

宮崎県の地域づくりを学ぶ「ヒムカレッジ」の第1回が開催されました!

宮崎県の地域づくりを学ぶ月1回の勉強会、

「ヒムカレッジ」の記念すべき第1回を開催しました!

講師は現役の消防署員でありながら、宮崎県の地域づくり

団体組織「宮崎県地域づくりネットワーク協議会」の会長でもある

「日高茂信」さんです!

今回は地元である日南市酒谷地区での、地域づくり活動の事例を

話された後、参加者全員参加のワークショップ形式で、酒谷がなぜ

元気なのか?といったことや、酒谷が向き合う現状の課題解決法

などを各グループで話し合いました。

まずは、我が施設のマネジャー「桑畑夏生」より、日南市の概要説明。

そして、講師の「日高茂信」さん。地域づくりについて熱く語ります。

参加者の皆様も日高さんの話を熱心に聞き入りながら、質問も積極的にされていました。

グループワークでは、様々な意見が。

各グループで検討された内容の発表!酒谷の現状課題に関する

具体的な内容ばかりで、スタッフも大変勉強になりました。

主催している「みやざき県民協働支援センター」としても、大変有意義な時間が過ごせたのではないかと思います。

さて、次回のヒムカレッジは2月18日(月)に予定しております!

講師はご存知の方もいらしゃると思いますが、NPO法人五ヶ瀬自然学校の理事長「杉田栄治」さんです。

テーマは「地域の資源に光を当て、地域の中に新しいコトを生み出すには?」です。

興味のある方や、地域づくりの現場で働く「生の声」を聞いてみたいという方はぜひこれを機会にご参加ください!

お申し込み先

WEB http://miyazaki-ksc.org/

メール info@miyazaki-ksc.org

電話 みやざき県民協働支援センター 0985-74-7075

「ヒムカレッジ」の記念すべき第1回を開催しました!

講師は現役の消防署員でありながら、宮崎県の地域づくり

団体組織「宮崎県地域づくりネットワーク協議会」の会長でもある

「日高茂信」さんです!

今回は地元である日南市酒谷地区での、地域づくり活動の事例を

話された後、参加者全員参加のワークショップ形式で、酒谷がなぜ

元気なのか?といったことや、酒谷が向き合う現状の課題解決法

などを各グループで話し合いました。

まずは、我が施設のマネジャー「桑畑夏生」より、日南市の概要説明。

そして、講師の「日高茂信」さん。地域づくりについて熱く語ります。

参加者の皆様も日高さんの話を熱心に聞き入りながら、質問も積極的にされていました。

グループワークでは、様々な意見が。

各グループで検討された内容の発表!酒谷の現状課題に関する

具体的な内容ばかりで、スタッフも大変勉強になりました。

主催している「みやざき県民協働支援センター」としても、大変有意義な時間が過ごせたのではないかと思います。

さて、次回のヒムカレッジは2月18日(月)に予定しております!

講師はご存知の方もいらしゃると思いますが、NPO法人五ヶ瀬自然学校の理事長「杉田栄治」さんです。

テーマは「地域の資源に光を当て、地域の中に新しいコトを生み出すには?」です。

興味のある方や、地域づくりの現場で働く「生の声」を聞いてみたいという方はぜひこれを機会にご参加ください!

お申し込み先

WEB http://miyazaki-ksc.org/

メール info@miyazaki-ksc.org

電話 みやざき県民協働支援センター 0985-74-7075