› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告

› みやざきNPO・協働支援センターのブログ › イベント報告2016年01月09日

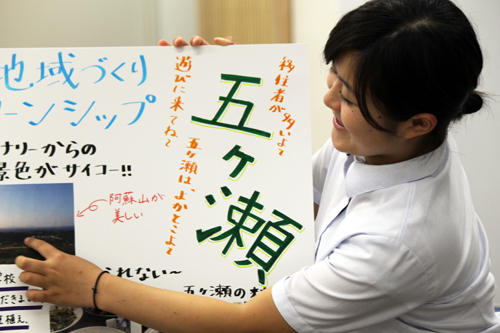

地域版ヒムカレッジ in 高千穂 開催しました!

平成27年11月27日(金)に高千穂町にて、コミュニケーションデザイナーの東ヤスオさんをお招きし、人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して地域版ヒムカレッジを開催いたしました!

前日のヒムカレッジと同じテーマでLEGO®シリアスプレイ®を使ったワークショップを体験していただきました。

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

東ヤスオ(アズマ ヤスオ)

コミュニケーションデザイナー

Unitedman代表。

LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ

米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

1975年大阪府藤井寺市生まれ。

自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。

浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。

●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案

http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf

http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201

----------------------------------------------------------------------------

高千穂では、地元の企業の方や役場職員、学生の方、また宮崎市内からこの為に高千穂に来て頂いた方など、23名の方々にご参加いただきました。

前日と同様のテーマのワークショップのため今回はダイジェストで当日の様子をご紹介します!

(プログラムの詳細はヒムカレッジ2015 vol.5の活動レポートをご覧下さい。)

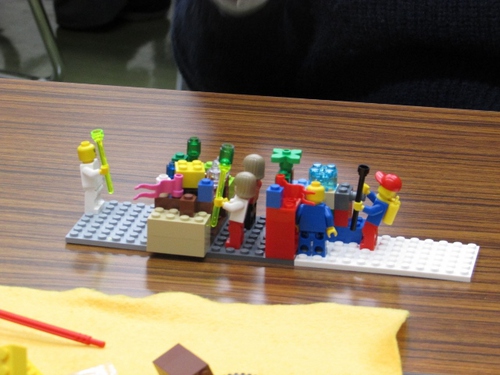

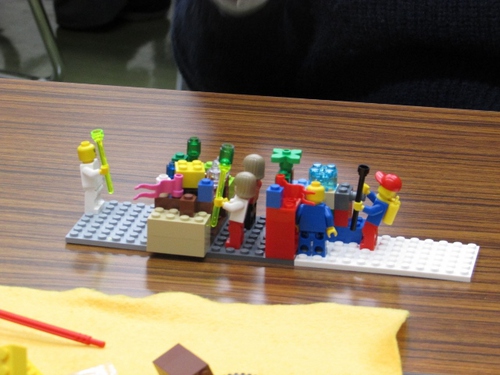

まずはウォーミングアップのタワー作りの様子。

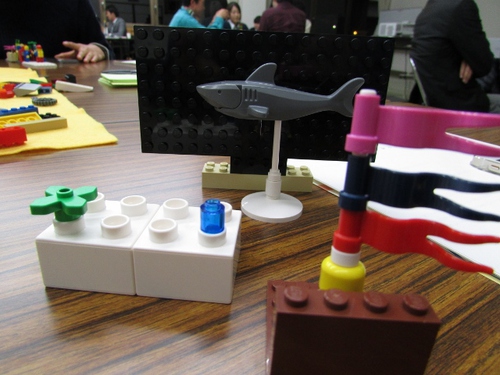

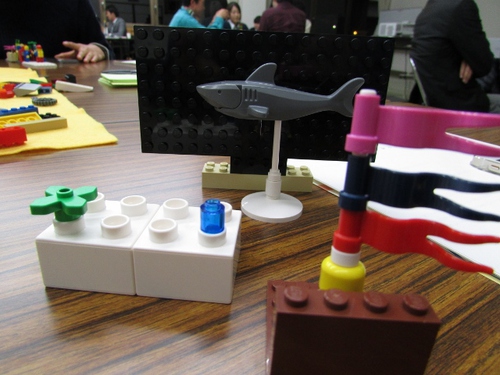

次は未知の生物づくりへ。

「最高の瞬間」はこのような作品が。

「5年後」の理想の姿の制作へ。

こちらは自分の田んぼで田植えをしている姿ということでした。

「5年後の理想の社会」のモデリングの様子。

こちらは自然と共生する社会を作ったということでした。緑を多く使った色使いに意味づけが表現されています!

高千穂では最後にグループの代表者に感想やワークを通しての気付きなどを発表して頂きました!

ご参加頂いた皆様からは、

「自分の理想とやるべきことを知った。」

「手を動かすことで思考が拡張するのだと気づきました。」

「レゴブロックのモデリングという文字と疲れない手法でコミュニケーションをとることが新鮮で楽しかったです。」

「レゴがこういう使われ方をしていることが面白いと思う。学校とかでもやってみたら良さそうだと思いました。」

といったご感想をいただきました!

最高の瞬間や理想の姿や社会を作るワークでは、自分たちの住む地域の中でのことをレゴで表現する方が多く、

前日に宮崎で行ったヒムカレッジよりも、自分たちの住む高千穂という地域をより意識しながらワークに取組まれていたご様子でした。

自分の人生を考える中で、地域の中での自分自身の人生を考えることにも繋がったのではないかなと感じた今回の地域版ヒムカレッジとなりました。

参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!

LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は

東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ

mail: info@azuma-yasuo.com

blog: azuma-yasuo.com

facebook: facebook.com/hugstance

前日のヒムカレッジと同じテーマでLEGO®シリアスプレイ®を使ったワークショップを体験していただきました。

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

東ヤスオ(アズマ ヤスオ)

コミュニケーションデザイナー

Unitedman代表。

LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ

米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

1975年大阪府藤井寺市生まれ。

自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。

浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。

●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案

http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf

http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201

----------------------------------------------------------------------------

高千穂では、地元の企業の方や役場職員、学生の方、また宮崎市内からこの為に高千穂に来て頂いた方など、23名の方々にご参加いただきました。

前日と同様のテーマのワークショップのため今回はダイジェストで当日の様子をご紹介します!

(プログラムの詳細はヒムカレッジ2015 vol.5の活動レポートをご覧下さい。)

まずはウォーミングアップのタワー作りの様子。

次は未知の生物づくりへ。

「最高の瞬間」はこのような作品が。

「5年後」の理想の姿の制作へ。

こちらは自分の田んぼで田植えをしている姿ということでした。

「5年後の理想の社会」のモデリングの様子。

こちらは自然と共生する社会を作ったということでした。緑を多く使った色使いに意味づけが表現されています!

高千穂では最後にグループの代表者に感想やワークを通しての気付きなどを発表して頂きました!

ご参加頂いた皆様からは、

「自分の理想とやるべきことを知った。」

「手を動かすことで思考が拡張するのだと気づきました。」

「レゴブロックのモデリングという文字と疲れない手法でコミュニケーションをとることが新鮮で楽しかったです。」

「レゴがこういう使われ方をしていることが面白いと思う。学校とかでもやってみたら良さそうだと思いました。」

といったご感想をいただきました!

最高の瞬間や理想の姿や社会を作るワークでは、自分たちの住む地域の中でのことをレゴで表現する方が多く、

前日に宮崎で行ったヒムカレッジよりも、自分たちの住む高千穂という地域をより意識しながらワークに取組まれていたご様子でした。

自分の人生を考える中で、地域の中での自分自身の人生を考えることにも繋がったのではないかなと感じた今回の地域版ヒムカレッジとなりました。

参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!

LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は

東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ

mail: info@azuma-yasuo.com

blog: azuma-yasuo.com

facebook: facebook.com/hugstance

2016年01月09日

「ヒムカレッジ2015 vol.5」開催しました!

平成27年11月26日(木)に、コミュニケーションデザイナーの東ヤスオさんをお招きし、

人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して今年度5回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

東ヤスオ(アズマ ヤスオ)

コミュニケーションデザイナー

Unitedman代表。

LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ

米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

1975年大阪府藤井寺市生まれ。

自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。

浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。

●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案

http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf

http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201

----------------------------------------------------------------------------

今回も、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の26名の方々にご参加いただきました。

また今回は最初から机をグループ分けしており、それぞれの机の上にランダムにレゴブロックが置かれた状態でスタートしました!

○LEGO®シリアスプレイ®とは?

【見えないものを「見える化」し、新しい気づきを得る】

という問題解決手法で、2001年に LEGO本社のあるデンマークで生まれました。

“手と脳は連携を取り、相互に信号のやり取りしながら、新たな知識を構築する”

という理論に基づき開発されたそうです。

2003年には2度のスペースシャトルの事故を受けて組織された

「NASAの安全対策チーム」にて研究者やエンジニアといったメンバー間の

・コミュニケーションを活性化し、

・意味のある意見の提案や議論を行う環境を創り出し、

・チームとしての一体感を強化すること

を狙いとしてLEGO®シリアスプレイ®が導入された事例があります。

わずか5時間のワークショップで行った結果、

後続のプログラムが効果的に進むきっかけになったということでした。

普段は「組織のビジョン作り」「新しいアイデアの創出」「個人のキャリア開発」「チームビルディング」などでLEGO®シリアスプレイ®は活用されているということでしたが、

今回は「人生」をデザインするということで個人のキャリア開発に焦点を当てたワークショップとして取組んでいただきました。

○目的の共有

① 実現したい「未来」を明確にする

② 具体的な「行動」を自ら選択する

次に今回はこの2つを目的にするということを全体で共有しました。

○ウォーミングアップ①

まずはウォーミングアップとして誰よりも高い「タワー」を作っていただきました!

単純な組立て方に思えるかもしれませんが、形も大きさもバラバラなレゴを使わないといけないので意外と難しさを感じている方が多いご様子でした。

○ウォーミングアップ②

続いて、まず直感で選んだ好きなパーツを10個取り、

そのパーツを使って「未知の生物」を作ることに。

この辺りから皆さん集中して黙々と作っておりましたー。

そして、ここからがレゴシリアスプレイを体験する上で重要なポイントで、

作ったものに無理やりにでも意味づけをして、それを他者に説明するということです。

ここで作って頂いた未知の生物に関する特徴や背景などを説明してグループ内でシェアし、気になる作品には質問を。

更にこの未知の生物を自分に置き換えて特徴などを説明しながら自己紹介を行っていただきました。

説明に戸惑う様子も見受けられましたが、皆さん何とか言葉を紡ぎながら自分が作った作品を自分の言葉で説明しておりました。

このように作品を通して作品のストーリーを発表し共有したり、周りからの質問に答えることにより、

自分の内観(思いや考え方)に気付くことが出来るということでした。

○ルール

実際のワークに進む前に以下の5つのルールが設定されました。

① 手を信じて、手が動くのに任せる

② モデルを見ながら、モデルを通して話す

③ 後付け、こじつけOK!とにかく言葉に

④ 芸術作品を作るワークではない

⑤ 作ったモデルは写真に撮っておく

○モデリング① これまでの人生での「最高の瞬間」

そして、ここからいよいよモデリングへ。

具体的でも抽象的でもどちらでもいいので、これまでの人生での「最高の瞬間」をレゴで作っていただきました。

出されたお題に戸惑いながらも、頭で考えずにまず手を動かすことを重視して制作へ。

更に集中力が増して黙々と作業を進めていました!

ここでも出来た作品を説明し、

「この色のブロックをなぜ使ったのか?」「この配置の意味は?」などの意味付けを促進させる質問をしてグループ内で更に深堀していきました。

そして東さんから今作った作品が「なぜ最高の瞬間なのか?」という問いかけが。

東さんがこのワークを実際に自分で行った時に「自分自身が誰かに認められるという価値観」というキーワードが出たらしく、そんな時に自分は「最高の瞬間」だと思えると気付いたそうです。

このワークでは自分で「なぜ最高の瞬間なのか?」を考えることや、この「最高の瞬間」にもう一度味わうには今の自分には何が足りないか?などを考えることが大切だということでした。

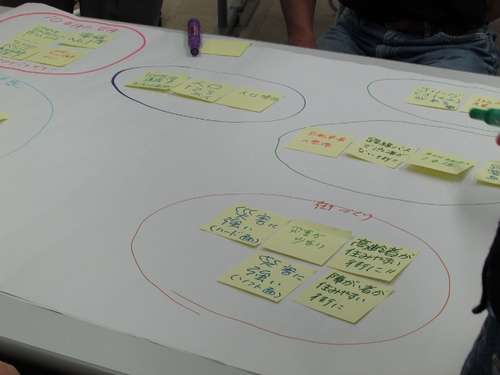

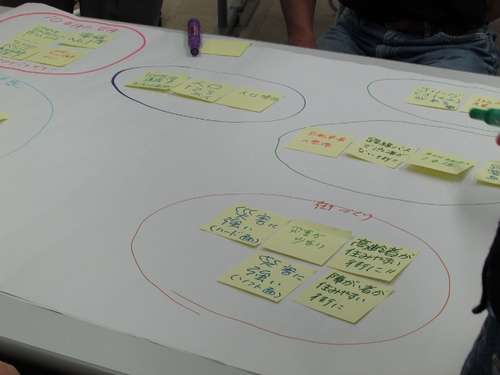

また、ここからのワークで気付きになったことは机にある付箋などに忘れずに書いて頂きました。

○モデリング② あなたの「5年後」の理想の姿

続いてはあなたの「5年後」の理想の姿をレゴブロックで表していただきました。

そして先程と同様に、出来た作品を説明し、出てきた質問に答えることをグループ内で行っていただきました。

そしてここで作った作品は崩さずそのままで次のワークへ。

○モデリング③ グループ全員で作る「5年後の理想の社会」

最後のモデリングはグループで「5年後の理想の社会」をテーマに一つの作品を作るワークへ。

まずは「5年後」の理想の姿のワークで作った作品の譲れない部分「核心」だけをそれぞれ抜き出してもらい、なぜその核心を抜き出したのかを全員で共有しました。

そして、他のレゴも使いながら全員の意見を「もれなく」入れることを条件に統合していきました。

自分自身のこだわりを持ちつつ、全員の意見を入れて一つの作品を作ることの難しさを感じながらも、個人で黙々と制作に取組んでいたワークとは打って変わって、

どのグループも熱のこもった話し合いをしながら制作に取組んでいました。

完成後は、なぜこの作品が理想の社会なのかについての理由やそれぞれのレゴが表す意味やストーリーをグループ全員で共有して頂き、代表者に発表していただきました。

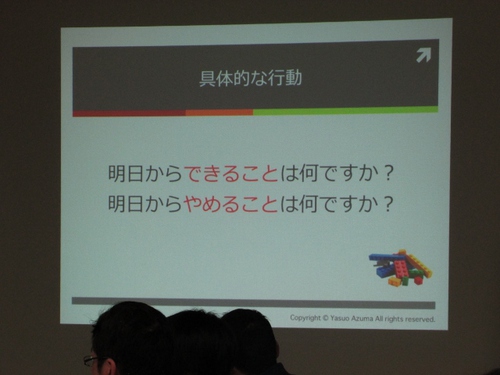

○具体的なアクション

最後にこれまでのワークを通して、自分の理想の姿・社会の為に、

明日からできること

明日からやめること

を考え、それぞれ付箋やノートに書いて頂き、自分の中に落とし込んでいただ今回のヒムカレッジは終了となりました。

ご参加頂いた皆様からは、

「無意識に遊び作り上げたものに自分がよく表れていて面白かった。」

「自分の大切にしている価値観に気づくことが出来ました。」

「形に表す事、後づけの説明、など作るから話す事へ移行する事で自分の内部にあるものが少し具体化しスッキリしました。」

「実際に何となく作ってみることで、偶然のレゴとの出会いがあったり、そこからの気づきがあったりした。たまたまなのに、いや、だからこそ、潜在的なものを顕在化させることができるのかもと思った。」

といったご感想をいただきました!

みなさんレゴを使って自分の求める理想や未来を創造する過程で、

自分でも思っても見なかった思いや気づきを感じていたご様子でした。

そして、講座の最後に東さんが

「最後のワークで自分自信の思いやこだわりを持ちより、理想の社会をグループで作ることが出来たということは、自分が理想の姿に近づけば社会もそうなるはず。一人一人が集まって社会。今回のレゴシリアスプレイを通しての気付きを活かしてこれから自分の理想の姿を実現していってほしい。」

と話したように、今回のヒムカレッジが参加していただいた方にとって自分自身の理想の姿や人生の実現に繋がるきっかけになって頂けたらうれしいなと感じた今回のヒムカレッジでした。

参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!

LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は

東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ

mail: info@azuma-yasuo.com

blog: azuma-yasuo.com

facebook: facebook.com/hugstance

人生をデザインする『LEGO®シリアスプレイ®』と題して今年度5回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

東ヤスオ(アズマ ヤスオ)

コミュニケーションデザイナー

Unitedman代表。

LEGO®シリアスプレイ®公認ファシリテータ

米国CTI認定プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ

1975年大阪府藤井寺市生まれ。

自分の「強み」や「使い方」が書かれている「自分取扱説明書」を手に入れて、毎日を楽に自分らしく生きていく方法を世に発信するため、2013年よりプロコーチとして本格始動。経営者やビジネスマンを中心にサポートを行っている。

浪速の笑いのエッセンスを交えながら、パーソナルコーチングやワークショップの場を日々提供中。

●LEGO®シリアスプレイ®を活用したワークショップのご提案

http://azuma-yasuo.com/wp-content/uploads/2015/10/lego_kikaku.pdf

http://matome.naver.jp/odai/2143718779396565201

----------------------------------------------------------------------------

今回も、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の26名の方々にご参加いただきました。

また今回は最初から机をグループ分けしており、それぞれの机の上にランダムにレゴブロックが置かれた状態でスタートしました!

○LEGO®シリアスプレイ®とは?

【見えないものを「見える化」し、新しい気づきを得る】

という問題解決手法で、2001年に LEGO本社のあるデンマークで生まれました。

“手と脳は連携を取り、相互に信号のやり取りしながら、新たな知識を構築する”

という理論に基づき開発されたそうです。

2003年には2度のスペースシャトルの事故を受けて組織された

「NASAの安全対策チーム」にて研究者やエンジニアといったメンバー間の

・コミュニケーションを活性化し、

・意味のある意見の提案や議論を行う環境を創り出し、

・チームとしての一体感を強化すること

を狙いとしてLEGO®シリアスプレイ®が導入された事例があります。

わずか5時間のワークショップで行った結果、

後続のプログラムが効果的に進むきっかけになったということでした。

普段は「組織のビジョン作り」「新しいアイデアの創出」「個人のキャリア開発」「チームビルディング」などでLEGO®シリアスプレイ®は活用されているということでしたが、

今回は「人生」をデザインするということで個人のキャリア開発に焦点を当てたワークショップとして取組んでいただきました。

○目的の共有

① 実現したい「未来」を明確にする

② 具体的な「行動」を自ら選択する

次に今回はこの2つを目的にするということを全体で共有しました。

○ウォーミングアップ①

まずはウォーミングアップとして誰よりも高い「タワー」を作っていただきました!

単純な組立て方に思えるかもしれませんが、形も大きさもバラバラなレゴを使わないといけないので意外と難しさを感じている方が多いご様子でした。

○ウォーミングアップ②

続いて、まず直感で選んだ好きなパーツを10個取り、

そのパーツを使って「未知の生物」を作ることに。

この辺りから皆さん集中して黙々と作っておりましたー。

そして、ここからがレゴシリアスプレイを体験する上で重要なポイントで、

作ったものに無理やりにでも意味づけをして、それを他者に説明するということです。

ここで作って頂いた未知の生物に関する特徴や背景などを説明してグループ内でシェアし、気になる作品には質問を。

更にこの未知の生物を自分に置き換えて特徴などを説明しながら自己紹介を行っていただきました。

説明に戸惑う様子も見受けられましたが、皆さん何とか言葉を紡ぎながら自分が作った作品を自分の言葉で説明しておりました。

このように作品を通して作品のストーリーを発表し共有したり、周りからの質問に答えることにより、

自分の内観(思いや考え方)に気付くことが出来るということでした。

○ルール

実際のワークに進む前に以下の5つのルールが設定されました。

① 手を信じて、手が動くのに任せる

② モデルを見ながら、モデルを通して話す

③ 後付け、こじつけOK!とにかく言葉に

④ 芸術作品を作るワークではない

⑤ 作ったモデルは写真に撮っておく

○モデリング① これまでの人生での「最高の瞬間」

そして、ここからいよいよモデリングへ。

具体的でも抽象的でもどちらでもいいので、これまでの人生での「最高の瞬間」をレゴで作っていただきました。

出されたお題に戸惑いながらも、頭で考えずにまず手を動かすことを重視して制作へ。

更に集中力が増して黙々と作業を進めていました!

ここでも出来た作品を説明し、

「この色のブロックをなぜ使ったのか?」「この配置の意味は?」などの意味付けを促進させる質問をしてグループ内で更に深堀していきました。

そして東さんから今作った作品が「なぜ最高の瞬間なのか?」という問いかけが。

東さんがこのワークを実際に自分で行った時に「自分自身が誰かに認められるという価値観」というキーワードが出たらしく、そんな時に自分は「最高の瞬間」だと思えると気付いたそうです。

このワークでは自分で「なぜ最高の瞬間なのか?」を考えることや、この「最高の瞬間」にもう一度味わうには今の自分には何が足りないか?などを考えることが大切だということでした。

また、ここからのワークで気付きになったことは机にある付箋などに忘れずに書いて頂きました。

○モデリング② あなたの「5年後」の理想の姿

続いてはあなたの「5年後」の理想の姿をレゴブロックで表していただきました。

そして先程と同様に、出来た作品を説明し、出てきた質問に答えることをグループ内で行っていただきました。

そしてここで作った作品は崩さずそのままで次のワークへ。

○モデリング③ グループ全員で作る「5年後の理想の社会」

最後のモデリングはグループで「5年後の理想の社会」をテーマに一つの作品を作るワークへ。

まずは「5年後」の理想の姿のワークで作った作品の譲れない部分「核心」だけをそれぞれ抜き出してもらい、なぜその核心を抜き出したのかを全員で共有しました。

そして、他のレゴも使いながら全員の意見を「もれなく」入れることを条件に統合していきました。

自分自身のこだわりを持ちつつ、全員の意見を入れて一つの作品を作ることの難しさを感じながらも、個人で黙々と制作に取組んでいたワークとは打って変わって、

どのグループも熱のこもった話し合いをしながら制作に取組んでいました。

完成後は、なぜこの作品が理想の社会なのかについての理由やそれぞれのレゴが表す意味やストーリーをグループ全員で共有して頂き、代表者に発表していただきました。

○具体的なアクション

最後にこれまでのワークを通して、自分の理想の姿・社会の為に、

明日からできること

明日からやめること

を考え、それぞれ付箋やノートに書いて頂き、自分の中に落とし込んでいただ今回のヒムカレッジは終了となりました。

ご参加頂いた皆様からは、

「無意識に遊び作り上げたものに自分がよく表れていて面白かった。」

「自分の大切にしている価値観に気づくことが出来ました。」

「形に表す事、後づけの説明、など作るから話す事へ移行する事で自分の内部にあるものが少し具体化しスッキリしました。」

「実際に何となく作ってみることで、偶然のレゴとの出会いがあったり、そこからの気づきがあったりした。たまたまなのに、いや、だからこそ、潜在的なものを顕在化させることができるのかもと思った。」

といったご感想をいただきました!

みなさんレゴを使って自分の求める理想や未来を創造する過程で、

自分でも思っても見なかった思いや気づきを感じていたご様子でした。

そして、講座の最後に東さんが

「最後のワークで自分自信の思いやこだわりを持ちより、理想の社会をグループで作ることが出来たということは、自分が理想の姿に近づけば社会もそうなるはず。一人一人が集まって社会。今回のレゴシリアスプレイを通しての気付きを活かしてこれから自分の理想の姿を実現していってほしい。」

と話したように、今回のヒムカレッジが参加していただいた方にとって自分自身の理想の姿や人生の実現に繋がるきっかけになって頂けたらうれしいなと感じた今回のヒムカレッジでした。

参加していただいた皆様、そして講師の東さん、本当にありがとうございました!

LEGO®シリアスプレイ®が気になった方やうちの職場や団体でもやってみたいと思った方は

東さんのブログやfacebookなどをチェックしていただきメールなどでお問い合わせ下さいヽ(´∀`。)ノ

mail: info@azuma-yasuo.com

blog: azuma-yasuo.com

facebook: facebook.com/hugstance

2015年12月21日

「ヒムカレッジ2015 vol.4」開催しました!

「ヒムカレッジ2015 vol.4」開催しました!

11月1日(日)に、日本電気マネジメントパートナー株式会社人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント/NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事/一般社団法人組織共創アカデミー代表の中島崇学さんをお招きし、今年度4回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

中島 崇学 氏

日本電気マネジメントパートナー株式会社

人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント

NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事

一般社団法人組織共創アカデミー代表

NECでは人事や広報を歴任し、海外勤務を経て、

現在、組織開発や人材育成業務に携わる。

NRC社内では、「3,000 人の対話集会」をはじめとする

組織開発の経験を積み、社外でもNPOや人材育成組織を

立ち上げ、パラレルキャリアで広く組織風土改革や

ファシリテーター養成を推進する。

著書として、

『私が会社を変えるんですか?』(日本能率協会マネジメント

センター)がある。(本間正人氏と共著)

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の41名の方々にご参加いただきました。

今回はそのワークショップの形式から参加者一同が円となる形で始まりました。

参加者同士の対話を中心としたワークショップを体験しながら、

「あり方(自分を知る)」×「関係性(参加者との関係性)」×「スキル・ツール(場のデザ

インスキル)」というファシリテーションに大切な要素を学んでいただきました!

●グランドルール

まず始めに今回の様々なワークショップを行う上でのグランドルールが提示されました。今回はこの4つ。

・守秘義務

・相互サポート

・失敗を祝福する

・誰も間違っていない(小さな声も尊重する)

一見、ルールを決めると発言が制限されてしまうのではと思ってしまいますが、

ワークショップや会議の場ではこの様なルールを決めることで、話しにくい雰囲気や声の大きな人の存在など、みんなが話し易い場を阻害する要因を取り除く事ができスムーズに議論に入ることができるということでした。

また、「今思っていること」「今感じていること」を大切にし、それらをセッションごとに振り返ることで体験を知恵に昇華させることができると中島さんは話されました。

ここで導入となるワークへ。

「今日は私、運がいいんですよ。なぜなら・・・」という言葉の後に自分自身にとって今日感じた運がいいことを参加者同士で発表し合っていただきました。

「運がいいこと」を考えて頭がプラス思考になると同時に、実際に立って動くことで緊張が一気にほぐれました。

○チェックイン

ここで、3グループに分かれ

「名前・仕事の近況・プライベートの近況など」と

「「今の正直な気持ち」や「気になっていること」」を話してもらうチェックインが行われました。

中島さんは会議の場ではすぐに議題に入らずにこのチェックインを行うそうです。

その理由は、今”、自分にある気がかりを話し、気がかりを言葉に出して置いておくことで、場に溶け込む効果があったり、今”、の気持ちに関して嘘のない素直な発言をすることにより、お互いの背景を理解し合い、人間関係の質の向上につながる効果があるからということでした。

チェックインが終わりここでファシリテーターについて話されました。

辞書によると、

「促進する人」、「容易にする人」、「司会者」、「目標達成のための準備を手伝う人」とありますが、もっと具体的に言うと

会議の参加者が「問題解決者・創造者」だとすると、ファシリテーターは「問題解決・創造を導く人」であり、「バラバラの参加者がゴールに向かうのを臨機応変にサポートする黒子」のような存在だということでした。

そして場にファシリテーションが用いられることにより、

参加者がプロセスよりも内容に集中することができたり、参加者同士のチーム団結力や会議の効率性が高まるなどの利点があるということでした。

また今なぜファシリテーションが求められているかについては、

昔に比べ、今は、個人より「本当に社会を良くすることに向かって、みんなで一緒に考え、自分事で行動し続けることが大切な時代。」になってきているからだと中島さんは話されました。

○傾聴

ここで二人組みになってもらい、対面での緊張をなくすため90度ずれた形でワークへ。

話し手は「最近、感情が動いたこと」を話し、聞き手は相手の気持ちを察しながら、その気持ちに寄り添って聴き、感情の奥にあるニーズをつかみとれたらフィードバックする、というワークを行いました。

特に聞き手には「傾聴」することを念頭に取り組んでいただきました。

「傾聴する」とは

・目と体を向けて相手に集中する(言葉以外のメッセージも重要)

・好奇心、共感を持って聞く

傾聴のポイントとしては

・あいづち・・・相手の話に相槌を打ったり、表情や態度で反応する

基本的にはハ行 「なるほど」「おっしゃるとおりですね」などもある

・うなずき・・・相手の話を聴きながらうなずく

・繰り返し・・・「いつも細かな注文が多くてこまっちゃうんですよ」

⇒ 「細かな注文が多いんですね」

この3つをうまく使うことが大切だということでした。

短い会話でも聴き方を変えるだけで、お互いの親密度も増しているようでした。

特に気持ちを察する、共感する、受け止める。(内容はあまり考えない)「感情傾聴」が場をデザインしていくためには必要だということでした。

○YES AND

続いてコミュニケーションを行う上で相手を傷つけずに気持ちを伝える手法「YES AND」

「いいや違う」「私の思っていることはこうだ」とという「NO BUT」や、

「だけど」「しかし」「でもね」を使った「YES BUT」の返答や会話になってしまう方が多いのではないでしょうか?

しかし、共創の雰囲気作りやアイデアの収穫、接点を探るという、いい場をデザインするためにはこの「YES AND」が効果的だということでした。

ポイントは、

☆そして

☆さらに

☆加えて言うと

☆ならば

☆だとすれば

といった接続詞を使うことで、相手の言葉に光を当てながら自分の意見を乗せていくことが出来、いい場づくりにもつながるということでした。

ここで3人組みになってのワークへ。

「YES AND」を意識しながら「宝くじが一億円当たったので3人で使い道を考える」といったテーマで話し合っていただきました。

このYES ANDを意識することで、とてもいい雰囲気ができ自然と皆さんも笑顔になっておりました。

○AI

ありたい姿に対する想い・意志に焦点をあて積もる感情や主観を見極めた課題の抽出を行うポジティブアプローチの中でも代表的なAIというツールを使ったインタビュー形式のワークへ。

AIは、appreciative Inquiryの略語で、

Appreciativeとは、肯定的

動詞Appreciateのもつ2つの意味

①認識する行為(強み、健全さ、生命力、最善の状態)

②価値をさらに高める行為

Inquiryとは、

①探求すること

②発見すること

③問いかけること

「あなたの素晴らしい体験」と「あなたにとっての宮崎」といった2つのテーマでお互いにインタビューを行って頂きました。

相手の話されている内容に積極的に耳を傾け、相手の方がイメージしやすいように相手に寄り添いながらペースを作ることを意識していただきながら取組んでいただきました。

次にグループ内で、インタビューした人の「他者紹介」を行いました。ここではその人の素晴らしさを情景が浮かぶように伝えることを意識してもらいながら取組んで頂きました。

そしてインタビュー内容や他者紹介を受けてのグループ内での強みを、「質より量」を重要視して出して頂きました。出た意見は必ず「いいねー」と言ってもらい否定をしないような場づくりで行って頂きました。

一番多くの意見を出したグループには参加者全員からの「思いきり拍手」が送られました!

○内省

その後、個人で今日受けた講義やワークを自分の中で振り返ってもらう「内省」の時間が設けられ、参加者一人一人が自分の中での気付きや印象に残ったキーワードを自分の中に落とし込んでいただきました。そして再度インタビュー形式でお互いに聞き合ってもらい振り返りを行っていただきました。

○チェックアウト

最後は全体で3つのグループに分かれ、今日の気付きや感想といった振り返りを1人1人に発表して頂く「チェックアウト」を行いました。

そして参加者全員が参加者全員に向けた「思い切り拍手」で今回のヒムカレッジは締め括られました。

ご参加頂いた皆様からは、

「自身の話の聴き方を改めたいと思いました。相手に寄り添って内容より心に重視して見たいと思います。」

「場をつくるためには、相手の雰囲気・声・表現に寄り添うことがたいせつだということに気づきました」

「会議のスタイルに取り入れていきたいと思ってます。」

「ファシリテーションの講座をまたやってほしい!」

といったご感想をいただきました!

前回の長友まさ美さんを講師に迎えて開催したモチベーションアップのヒムカレッジにも通じる、

相手に好奇心・好感をもって“「聴く(傾聴する)」ということの大切”さや“関係性の大切さ”がファシリテーションのスキルにも重要だということを改めて実感させられた今回のヒムカレッジでした。

また中島さんが実際に参加者の皆さんの「円」の中に入り、参加者と対話しながら進めていく場面もあり、

とてもリラックスした雰囲気の中、参加者の皆様には参加して頂けたのではないかと感じました。

今回も多くの方にご参加頂き、いつも以上に年齢層も幅広く、改めてファシリテーションスキルが今求められてるものなのだなと感じました(*´∀`*)

参加していただいた皆様、そして講師の中島さん、本当にありがとうございました!

11月1日(日)に、日本電気マネジメントパートナー株式会社人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント/NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事/一般社団法人組織共創アカデミー代表の中島崇学さんをお招きし、今年度4回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

中島 崇学 氏

日本電気マネジメントパートナー株式会社

人材開発サービス事業部エグゼクティブコンサルタント

NPO法人はたらく場研究所~最高の居場所~代表理事

一般社団法人組織共創アカデミー代表

NECでは人事や広報を歴任し、海外勤務を経て、

現在、組織開発や人材育成業務に携わる。

NRC社内では、「3,000 人の対話集会」をはじめとする

組織開発の経験を積み、社外でもNPOや人材育成組織を

立ち上げ、パラレルキャリアで広く組織風土改革や

ファシリテーター養成を推進する。

著書として、

『私が会社を変えるんですか?』(日本能率協会マネジメント

センター)がある。(本間正人氏と共著)

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など幅広い年代層の41名の方々にご参加いただきました。

今回はそのワークショップの形式から参加者一同が円となる形で始まりました。

参加者同士の対話を中心としたワークショップを体験しながら、

「あり方(自分を知る)」×「関係性(参加者との関係性)」×「スキル・ツール(場のデザ

インスキル)」というファシリテーションに大切な要素を学んでいただきました!

●グランドルール

まず始めに今回の様々なワークショップを行う上でのグランドルールが提示されました。今回はこの4つ。

・守秘義務

・相互サポート

・失敗を祝福する

・誰も間違っていない(小さな声も尊重する)

一見、ルールを決めると発言が制限されてしまうのではと思ってしまいますが、

ワークショップや会議の場ではこの様なルールを決めることで、話しにくい雰囲気や声の大きな人の存在など、みんなが話し易い場を阻害する要因を取り除く事ができスムーズに議論に入ることができるということでした。

また、「今思っていること」「今感じていること」を大切にし、それらをセッションごとに振り返ることで体験を知恵に昇華させることができると中島さんは話されました。

ここで導入となるワークへ。

「今日は私、運がいいんですよ。なぜなら・・・」という言葉の後に自分自身にとって今日感じた運がいいことを参加者同士で発表し合っていただきました。

「運がいいこと」を考えて頭がプラス思考になると同時に、実際に立って動くことで緊張が一気にほぐれました。

○チェックイン

ここで、3グループに分かれ

「名前・仕事の近況・プライベートの近況など」と

「「今の正直な気持ち」や「気になっていること」」を話してもらうチェックインが行われました。

中島さんは会議の場ではすぐに議題に入らずにこのチェックインを行うそうです。

その理由は、今”、自分にある気がかりを話し、気がかりを言葉に出して置いておくことで、場に溶け込む効果があったり、今”、の気持ちに関して嘘のない素直な発言をすることにより、お互いの背景を理解し合い、人間関係の質の向上につながる効果があるからということでした。

チェックインが終わりここでファシリテーターについて話されました。

辞書によると、

「促進する人」、「容易にする人」、「司会者」、「目標達成のための準備を手伝う人」とありますが、もっと具体的に言うと

会議の参加者が「問題解決者・創造者」だとすると、ファシリテーターは「問題解決・創造を導く人」であり、「バラバラの参加者がゴールに向かうのを臨機応変にサポートする黒子」のような存在だということでした。

そして場にファシリテーションが用いられることにより、

参加者がプロセスよりも内容に集中することができたり、参加者同士のチーム団結力や会議の効率性が高まるなどの利点があるということでした。

また今なぜファシリテーションが求められているかについては、

昔に比べ、今は、個人より「本当に社会を良くすることに向かって、みんなで一緒に考え、自分事で行動し続けることが大切な時代。」になってきているからだと中島さんは話されました。

○傾聴

ここで二人組みになってもらい、対面での緊張をなくすため90度ずれた形でワークへ。

話し手は「最近、感情が動いたこと」を話し、聞き手は相手の気持ちを察しながら、その気持ちに寄り添って聴き、感情の奥にあるニーズをつかみとれたらフィードバックする、というワークを行いました。

特に聞き手には「傾聴」することを念頭に取り組んでいただきました。

「傾聴する」とは

・目と体を向けて相手に集中する(言葉以外のメッセージも重要)

・好奇心、共感を持って聞く

傾聴のポイントとしては

・あいづち・・・相手の話に相槌を打ったり、表情や態度で反応する

基本的にはハ行 「なるほど」「おっしゃるとおりですね」などもある

・うなずき・・・相手の話を聴きながらうなずく

・繰り返し・・・「いつも細かな注文が多くてこまっちゃうんですよ」

⇒ 「細かな注文が多いんですね」

この3つをうまく使うことが大切だということでした。

短い会話でも聴き方を変えるだけで、お互いの親密度も増しているようでした。

特に気持ちを察する、共感する、受け止める。(内容はあまり考えない)「感情傾聴」が場をデザインしていくためには必要だということでした。

○YES AND

続いてコミュニケーションを行う上で相手を傷つけずに気持ちを伝える手法「YES AND」

「いいや違う」「私の思っていることはこうだ」とという「NO BUT」や、

「だけど」「しかし」「でもね」を使った「YES BUT」の返答や会話になってしまう方が多いのではないでしょうか?

しかし、共創の雰囲気作りやアイデアの収穫、接点を探るという、いい場をデザインするためにはこの「YES AND」が効果的だということでした。

ポイントは、

☆そして

☆さらに

☆加えて言うと

☆ならば

☆だとすれば

といった接続詞を使うことで、相手の言葉に光を当てながら自分の意見を乗せていくことが出来、いい場づくりにもつながるということでした。

ここで3人組みになってのワークへ。

「YES AND」を意識しながら「宝くじが一億円当たったので3人で使い道を考える」といったテーマで話し合っていただきました。

このYES ANDを意識することで、とてもいい雰囲気ができ自然と皆さんも笑顔になっておりました。

○AI

ありたい姿に対する想い・意志に焦点をあて積もる感情や主観を見極めた課題の抽出を行うポジティブアプローチの中でも代表的なAIというツールを使ったインタビュー形式のワークへ。

AIは、appreciative Inquiryの略語で、

Appreciativeとは、肯定的

動詞Appreciateのもつ2つの意味

①認識する行為(強み、健全さ、生命力、最善の状態)

②価値をさらに高める行為

Inquiryとは、

①探求すること

②発見すること

③問いかけること

「あなたの素晴らしい体験」と「あなたにとっての宮崎」といった2つのテーマでお互いにインタビューを行って頂きました。

相手の話されている内容に積極的に耳を傾け、相手の方がイメージしやすいように相手に寄り添いながらペースを作ることを意識していただきながら取組んでいただきました。

次にグループ内で、インタビューした人の「他者紹介」を行いました。ここではその人の素晴らしさを情景が浮かぶように伝えることを意識してもらいながら取組んで頂きました。

そしてインタビュー内容や他者紹介を受けてのグループ内での強みを、「質より量」を重要視して出して頂きました。出た意見は必ず「いいねー」と言ってもらい否定をしないような場づくりで行って頂きました。

一番多くの意見を出したグループには参加者全員からの「思いきり拍手」が送られました!

○内省

その後、個人で今日受けた講義やワークを自分の中で振り返ってもらう「内省」の時間が設けられ、参加者一人一人が自分の中での気付きや印象に残ったキーワードを自分の中に落とし込んでいただきました。そして再度インタビュー形式でお互いに聞き合ってもらい振り返りを行っていただきました。

○チェックアウト

最後は全体で3つのグループに分かれ、今日の気付きや感想といった振り返りを1人1人に発表して頂く「チェックアウト」を行いました。

そして参加者全員が参加者全員に向けた「思い切り拍手」で今回のヒムカレッジは締め括られました。

ご参加頂いた皆様からは、

「自身の話の聴き方を改めたいと思いました。相手に寄り添って内容より心に重視して見たいと思います。」

「場をつくるためには、相手の雰囲気・声・表現に寄り添うことがたいせつだということに気づきました」

「会議のスタイルに取り入れていきたいと思ってます。」

「ファシリテーションの講座をまたやってほしい!」

といったご感想をいただきました!

前回の長友まさ美さんを講師に迎えて開催したモチベーションアップのヒムカレッジにも通じる、

相手に好奇心・好感をもって“「聴く(傾聴する)」ということの大切”さや“関係性の大切さ”がファシリテーションのスキルにも重要だということを改めて実感させられた今回のヒムカレッジでした。

また中島さんが実際に参加者の皆さんの「円」の中に入り、参加者と対話しながら進めていく場面もあり、

とてもリラックスした雰囲気の中、参加者の皆様には参加して頂けたのではないかと感じました。

今回も多くの方にご参加頂き、いつも以上に年齢層も幅広く、改めてファシリテーションスキルが今求められてるものなのだなと感じました(*´∀`*)

参加していただいた皆様、そして講師の中島さん、本当にありがとうございました!

2015年10月27日

「ヒムカレッジ2015 vol.3」開催しました!

9月26日(土)に、サンワード・ラボ株式会社 代表取締役/「宮崎てげてげ通信」会長の長友 まさ美さんをお招きし、今年度第3回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

長友 まさ美 氏

サンワード・ラボ株式会社 代表取締役

「宮崎てげてげ通信」会長

起業から5 年間で延べ400 人以上、2000 時間以上のセッション

を行い、クライアントは、経営者、起業家、アーティスト、政治家、

教師、会社員、同業のコーチ等、多岐にわたる。

「経営もスタッフもいきいきと幸せにはたらく会社づくり」を

テーマに企業研修、チームビルディング等を実施。その活動は、

宮崎県内にとどまらず、日本全国に広がる。

また、人材育成、組織開発の手法を地域づくりにも活かし、キー

パーソン育成、新商品開発WS、まちづくりWS などを開催。

日本一のローカルウェブメディア「宮崎てげてげ通信」会長で

もある。

「サンワード・ラボ株式会社」(http://sunward-lab.com/)

「宮崎てげてげ通信」(http://visit.miyazaki.jp/)

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など32名の方々にご参加いただきました。

また今回はワークショップが中心となるため、あらかじめグループが作られた状態での講座となりました。

今回は躍進するテゲツーチームのお話を交えながら、参加者同士でモチベーションアップにつながるワークショップを行っていく内容のヒムカレッジとなりました。

●強いチームを作る

長友さんが代表を務めるサンワード・ラボ株式会社では「強いチームづくり」の為にチームビルディングの支援や本当に自分のありたい姿になる為のコミュニケーション手法コーチングを使った支援を行い社会問題を解決するなどの活動を行っております。

そして、チームづくりの支援だけでなく、自分のチームを作って世の中に価値を生むプロジェクトも行っており、その中の一つが宮崎てげてげ通信というローカルWEBメディアです。

人と人をつなげ、宮崎県を豊かにする!

そんなヴィジョンを掲げるテゲツーは、

スタートから一年半で月間50万PVを達成するなど、急速に成長し続けています。

★ヤフーニュースに掲載された記事

「ローカルメディア日本一を目指す「宮崎てげてげ通信」。野望は商店街の買い占め」

http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20150709-00047200/

●個々のやりたいことを大事にする

自分のやりたいことを行う為には、昇給やペナルティなどからくる外発的動機づけよりも、

やりたい!わくわくといった想いの源泉からくる「内発的動機づけ」が重要だと話す長友さん。

本業の傍ら活動を行うテゲツーのメンバーも、

自分のやりたいことを形にする内発的な動機がチームを動かす原動力になっているということでした。

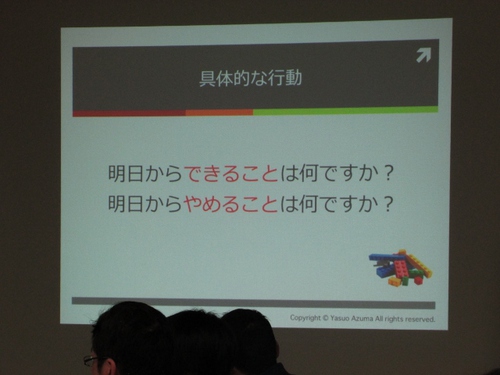

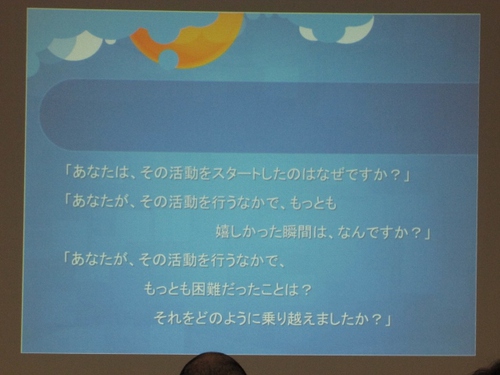

ここで最初のワークショップへ。

二人組みになってもらい、

「あなたは、その活動をスタートしたのはなぜですか?」

「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも嬉しかった瞬間は、なんですか?」

「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも困難だったことは?それをどのように乗り越えましたか?」といった質問を

お互いにインタビューしていただきました。

一般的には、

話し上手=コミュニケーション能力が高いとされがちですが

、実は相手に好奇心を持ち話しやすい雰囲気をつくる「聴き上手」になることこそが

コミュニケーションには大事だということでした。

インタビュアー側になった人は「聴き上手」になることに意識を持っていただきながらワークを行っていただきました。

次に先程の2人組を2組合わせ4人1組になってペアだった人のことを紹介する「他己紹介」を行いました。

ここでも紹介する人が話しやすい場づくりと、紹介される人の素晴らしさや良い所をちゃんと聞く意識をもっていただきながら行いました。

参加者の方から「自分が気付けていないような長所に気付くことができました。」という声が多く上がったほど自分以外じゃないと中々気付けない部分があることを感じるのと同時に、

人から良い所を言ってもらえる嬉しさがチームの関係性をより良いものにしていくのだと感じたワークとなりました。

●違う才能を活かし合う

4人いるテゲツー編集部の中でも長友さんは自分の得意なコミュニケーション能力を活かした「つなげ役」としての役割を担っているということでした。

他の3人にもIT面や運営面、得意とする記事など様々な違う才能や好きなことがあり、それをテゲツーを通して一致させ、活かし合うことで、テゲツーチームは上手く機能しているのだと長友さんは話されました。

●関係性の質を上げる

ここではマサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提言する関係性の好循環モデルが紹介されました。

例えば、お店の売り上げが落ちたという時に私たちは、

セールをしようとか、DMを送ろうとか、行動を変えようとしますが、

いくら行動を変えても思考が変わらずに、

焦りからくる行動をしても上手く結果に結びつかないことが多いといいます。

そして結果に結びつかないと、あの部署が悪いんだとか、あの人に責任があるんだとか、人のせいにしてしまい関係性がギクシャクしてしまうという様なことになってしまいます。

そんなことにならない為には、一見遠回りのように思えますが、

お互いを助け合おうという姿勢と対話を通した「関係性の質」を上げることが必要だということでした。

そして長友さんがこれまで色んな組織やチームを見て来た中で、

強いチームには共通する3つの要素があったということでした。

・感謝

「ありがとう」などの感謝の言葉が飛び交っていること

・肯定的な言葉がけ

相手のアイデアや意見に対して「それは無理やろ」と否定するのではなく、「いいね」「それやろうよ」といった肯定的な言葉がけをしている

・まるごと認める

相手の足りない面や上手く出来ていないことも含めてまるごと認めること

●感謝のワーク

続いて関係性の質を上げるためにも重要な「感謝」することをテーマにしたワークへ。

グループ内で、自分が感謝していること(今の活動や仕事をやる上でチームの仲間の○○に感謝しているとか、活動をやっていく中でこんな成長が起きていて感謝しているなど)を出来るだけたくさん出してもらいました。

チームの中で日常的に「感謝」の言葉が出る関係性がとても重要で、その様な関係性を作ることがモチベーションアップに繋がっていくということでした。

●本質を悟り、「みんなごと」に

テゲツーでは月に1回編集部会議を行っており、

そこでは、(地域)課題についての想いや考えをそれぞれが持ち寄り、共有し対話することを行っていると話す長友さん。

そうした対話により、「じぶんごと」が「みんなごと」に変わっていき、チームの一体感が増していくということでした。

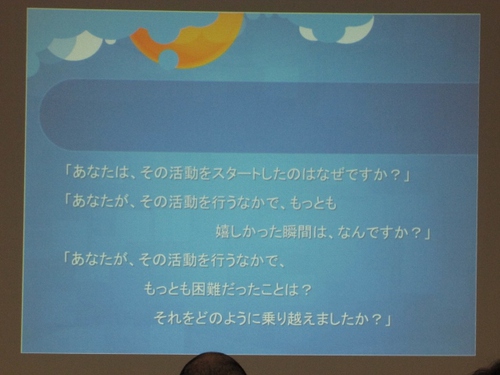

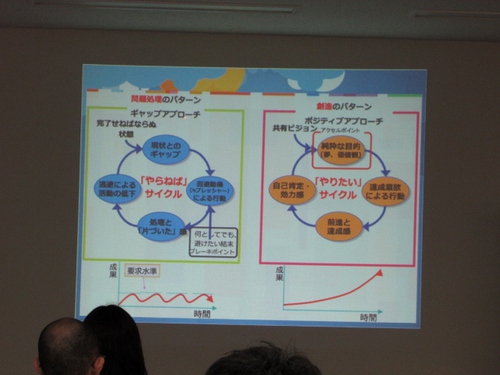

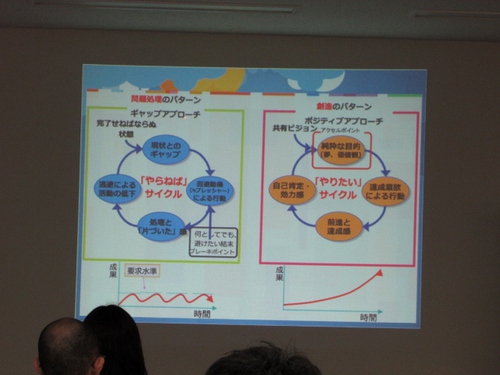

●本当にありたい未来を語る

普段私たちは問題解決を念頭に置き現状とのギャップを回避する為に「やらねばサイクル」という、義務感・責任感での行動になりがちです。

しかしそれでは成果が上がってもモチベーションの維持に繋がらず「成り行きの未来」になってしまうということでした。

そうならない為には「こんな未来をつくりたい」という「ありたい未来」を実現する為の「やりたいサイクル」で行動していくことが重要だと長友さんは話します。

テゲツーはそんな「ありたい未来」をチーム全員で共有することによって、メンバー1人1人の自発的な行動やチームのモチベーションアップに繋がっているということでした。

そして、「あなたが創りたい未来は?」という問いかけから、

グループで「10年後の「宮崎」で創りたい未来」を考えるワークショップを行いました。

「質より量」を重視して、とにかく思いついたアイデアをたくさん書いていただきました。

そして出た意見は否定せず、肯定する姿勢を持つことを念頭に取組んで頂きました。

またアイデアは多様な人達と話すことでより広がっていくということで、

ホストとなる人以外のグループメンバーを途中でシャッフルし、

ホストとなった人は自分のグループで出た意見をシャッフルしたグループメンバーへ共有して頂きました。

自分たちの活動を自分たちのチームの中だけで喋ると視野が狭くなってしまう為、

どんどん外に発信していくことが大切で、そこから共鳴し仲間が増えていくことにも繋がると長友さんは話されました。

そして全員元のグループに戻り、

ホスト役の方に、シャッフル後の話し合いの中で出た意見を元のグループメンバーに共有して頂きました。

最後に、グループで出た意見の中でも「特にこれをやったら効果的だというアイデア」を2つと、「これはだぶんこのチームでしか出ていないようなユニークなアイデア」を1つ選び発表して頂きました。

ご参加頂いた皆様からは、

「ワークショップ形式で様々な人が集まってアイデアを出す事、リラックスした環境で出るアイデアの創造性を感じました。」

「関係性の質を上げるためのヒントとして会話の時間の大切さを学びました。」

「改めてチームビルディングや人と人とをつなぐ能力の高さを感じました。さすがは宮崎の太陽や!」

「素晴らしいです。宮崎でこんな内容のセミナーを聴けるとは思いませんでした。」

といったご感想をいただきました!

「『関係性の質を上げる』ことがモチベーションアップに繋がっていく。」ということを、

グループで意見やアイデアを出していく実践的なワークショップを行う中で、

参加者一人一人が体感していたような今回のヒムカレッジでした。

そして長友さんの言葉やエネルギーを受け、

今回の講座が参加者の皆様の仕事や様々な活動の原動力になったのではないかと強く感じました (●´∀`●)

長友さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

長友 まさ美 氏

サンワード・ラボ株式会社 代表取締役

「宮崎てげてげ通信」会長

起業から5 年間で延べ400 人以上、2000 時間以上のセッション

を行い、クライアントは、経営者、起業家、アーティスト、政治家、

教師、会社員、同業のコーチ等、多岐にわたる。

「経営もスタッフもいきいきと幸せにはたらく会社づくり」を

テーマに企業研修、チームビルディング等を実施。その活動は、

宮崎県内にとどまらず、日本全国に広がる。

また、人材育成、組織開発の手法を地域づくりにも活かし、キー

パーソン育成、新商品開発WS、まちづくりWS などを開催。

日本一のローカルウェブメディア「宮崎てげてげ通信」会長で

もある。

「サンワード・ラボ株式会社」(http://sunward-lab.com/)

「宮崎てげてげ通信」(http://visit.miyazaki.jp/)

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方・社会人の方や学生の方など32名の方々にご参加いただきました。

また今回はワークショップが中心となるため、あらかじめグループが作られた状態での講座となりました。

今回は躍進するテゲツーチームのお話を交えながら、参加者同士でモチベーションアップにつながるワークショップを行っていく内容のヒムカレッジとなりました。

●強いチームを作る

長友さんが代表を務めるサンワード・ラボ株式会社では「強いチームづくり」の為にチームビルディングの支援や本当に自分のありたい姿になる為のコミュニケーション手法コーチングを使った支援を行い社会問題を解決するなどの活動を行っております。

そして、チームづくりの支援だけでなく、自分のチームを作って世の中に価値を生むプロジェクトも行っており、その中の一つが宮崎てげてげ通信というローカルWEBメディアです。

人と人をつなげ、宮崎県を豊かにする!

そんなヴィジョンを掲げるテゲツーは、

スタートから一年半で月間50万PVを達成するなど、急速に成長し続けています。

★ヤフーニュースに掲載された記事

「ローカルメディア日本一を目指す「宮崎てげてげ通信」。野望は商店街の買い占め」

http://bylines.news.yahoo.co.jp/fujisiro/20150709-00047200/

●個々のやりたいことを大事にする

自分のやりたいことを行う為には、昇給やペナルティなどからくる外発的動機づけよりも、

やりたい!わくわくといった想いの源泉からくる「内発的動機づけ」が重要だと話す長友さん。

本業の傍ら活動を行うテゲツーのメンバーも、

自分のやりたいことを形にする内発的な動機がチームを動かす原動力になっているということでした。

ここで最初のワークショップへ。

二人組みになってもらい、

「あなたは、その活動をスタートしたのはなぜですか?」

「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも嬉しかった瞬間は、なんですか?」

「あなたが、その活動を行うなかで、もっとも困難だったことは?それをどのように乗り越えましたか?」といった質問を

お互いにインタビューしていただきました。

一般的には、

話し上手=コミュニケーション能力が高いとされがちですが

、実は相手に好奇心を持ち話しやすい雰囲気をつくる「聴き上手」になることこそが

コミュニケーションには大事だということでした。

インタビュアー側になった人は「聴き上手」になることに意識を持っていただきながらワークを行っていただきました。

次に先程の2人組を2組合わせ4人1組になってペアだった人のことを紹介する「他己紹介」を行いました。

ここでも紹介する人が話しやすい場づくりと、紹介される人の素晴らしさや良い所をちゃんと聞く意識をもっていただきながら行いました。

参加者の方から「自分が気付けていないような長所に気付くことができました。」という声が多く上がったほど自分以外じゃないと中々気付けない部分があることを感じるのと同時に、

人から良い所を言ってもらえる嬉しさがチームの関係性をより良いものにしていくのだと感じたワークとなりました。

●違う才能を活かし合う

4人いるテゲツー編集部の中でも長友さんは自分の得意なコミュニケーション能力を活かした「つなげ役」としての役割を担っているということでした。

他の3人にもIT面や運営面、得意とする記事など様々な違う才能や好きなことがあり、それをテゲツーを通して一致させ、活かし合うことで、テゲツーチームは上手く機能しているのだと長友さんは話されました。

●関係性の質を上げる

ここではマサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が提言する関係性の好循環モデルが紹介されました。

例えば、お店の売り上げが落ちたという時に私たちは、

セールをしようとか、DMを送ろうとか、行動を変えようとしますが、

いくら行動を変えても思考が変わらずに、

焦りからくる行動をしても上手く結果に結びつかないことが多いといいます。

そして結果に結びつかないと、あの部署が悪いんだとか、あの人に責任があるんだとか、人のせいにしてしまい関係性がギクシャクしてしまうという様なことになってしまいます。

そんなことにならない為には、一見遠回りのように思えますが、

お互いを助け合おうという姿勢と対話を通した「関係性の質」を上げることが必要だということでした。

そして長友さんがこれまで色んな組織やチームを見て来た中で、

強いチームには共通する3つの要素があったということでした。

・感謝

「ありがとう」などの感謝の言葉が飛び交っていること

・肯定的な言葉がけ

相手のアイデアや意見に対して「それは無理やろ」と否定するのではなく、「いいね」「それやろうよ」といった肯定的な言葉がけをしている

・まるごと認める

相手の足りない面や上手く出来ていないことも含めてまるごと認めること

●感謝のワーク

続いて関係性の質を上げるためにも重要な「感謝」することをテーマにしたワークへ。

グループ内で、自分が感謝していること(今の活動や仕事をやる上でチームの仲間の○○に感謝しているとか、活動をやっていく中でこんな成長が起きていて感謝しているなど)を出来るだけたくさん出してもらいました。

チームの中で日常的に「感謝」の言葉が出る関係性がとても重要で、その様な関係性を作ることがモチベーションアップに繋がっていくということでした。

●本質を悟り、「みんなごと」に

テゲツーでは月に1回編集部会議を行っており、

そこでは、(地域)課題についての想いや考えをそれぞれが持ち寄り、共有し対話することを行っていると話す長友さん。

そうした対話により、「じぶんごと」が「みんなごと」に変わっていき、チームの一体感が増していくということでした。

●本当にありたい未来を語る

普段私たちは問題解決を念頭に置き現状とのギャップを回避する為に「やらねばサイクル」という、義務感・責任感での行動になりがちです。

しかしそれでは成果が上がってもモチベーションの維持に繋がらず「成り行きの未来」になってしまうということでした。

そうならない為には「こんな未来をつくりたい」という「ありたい未来」を実現する為の「やりたいサイクル」で行動していくことが重要だと長友さんは話します。

テゲツーはそんな「ありたい未来」をチーム全員で共有することによって、メンバー1人1人の自発的な行動やチームのモチベーションアップに繋がっているということでした。

そして、「あなたが創りたい未来は?」という問いかけから、

グループで「10年後の「宮崎」で創りたい未来」を考えるワークショップを行いました。

「質より量」を重視して、とにかく思いついたアイデアをたくさん書いていただきました。

そして出た意見は否定せず、肯定する姿勢を持つことを念頭に取組んで頂きました。

またアイデアは多様な人達と話すことでより広がっていくということで、

ホストとなる人以外のグループメンバーを途中でシャッフルし、

ホストとなった人は自分のグループで出た意見をシャッフルしたグループメンバーへ共有して頂きました。

自分たちの活動を自分たちのチームの中だけで喋ると視野が狭くなってしまう為、

どんどん外に発信していくことが大切で、そこから共鳴し仲間が増えていくことにも繋がると長友さんは話されました。

そして全員元のグループに戻り、

ホスト役の方に、シャッフル後の話し合いの中で出た意見を元のグループメンバーに共有して頂きました。

最後に、グループで出た意見の中でも「特にこれをやったら効果的だというアイデア」を2つと、「これはだぶんこのチームでしか出ていないようなユニークなアイデア」を1つ選び発表して頂きました。

ご参加頂いた皆様からは、

「ワークショップ形式で様々な人が集まってアイデアを出す事、リラックスした環境で出るアイデアの創造性を感じました。」

「関係性の質を上げるためのヒントとして会話の時間の大切さを学びました。」

「改めてチームビルディングや人と人とをつなぐ能力の高さを感じました。さすがは宮崎の太陽や!」

「素晴らしいです。宮崎でこんな内容のセミナーを聴けるとは思いませんでした。」

といったご感想をいただきました!

「『関係性の質を上げる』ことがモチベーションアップに繋がっていく。」ということを、

グループで意見やアイデアを出していく実践的なワークショップを行う中で、

参加者一人一人が体感していたような今回のヒムカレッジでした。

そして長友さんの言葉やエネルギーを受け、

今回の講座が参加者の皆様の仕事や様々な活動の原動力になったのではないかと強く感じました (●´∀`●)

長友さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2015年09月06日

「ヒムカレッジ2015 vol.2」開催しました!

8月26日(水)に、塩尻市役所企画政策部企画課 シティプロモーション係 主任/ nanoda 代表の山田崇さんをお招きし、今年度第2回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

山田 崇 氏

塩尻市役所企画政策部企画課

シティプロモーション係 主任

n a n o d a 代表

1975 年塩尻市生まれ。

千葉大学工学部応用化学科卒業。

「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。

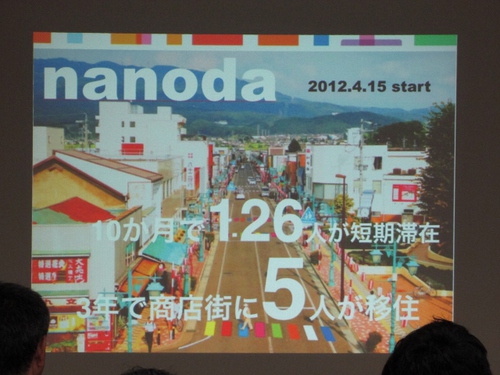

そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。

http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/

http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/

「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。

人と人、人と地域をつなげる。

○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。

http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html

○TEDトークでの動画

「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。

http://logmi.jp/23372

○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング

当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、

商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。

shiojiring.jp

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。

「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」

2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。

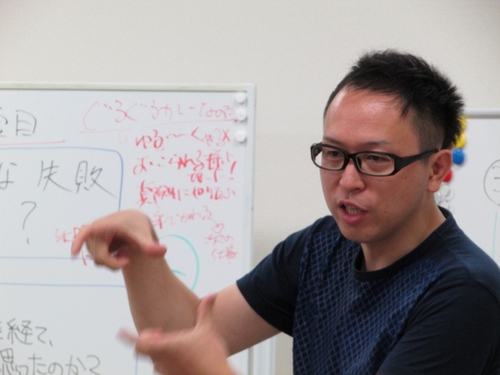

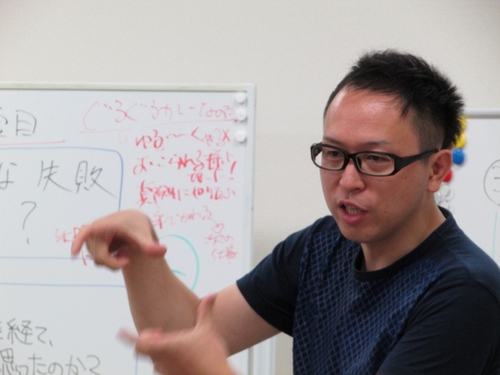

元ナンパ師でもある山田さん。

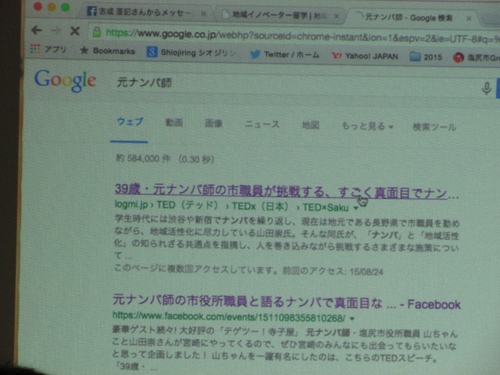

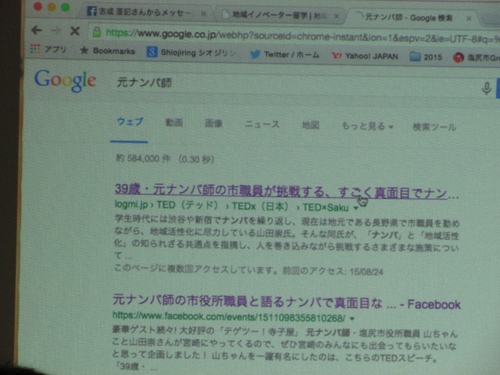

なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑

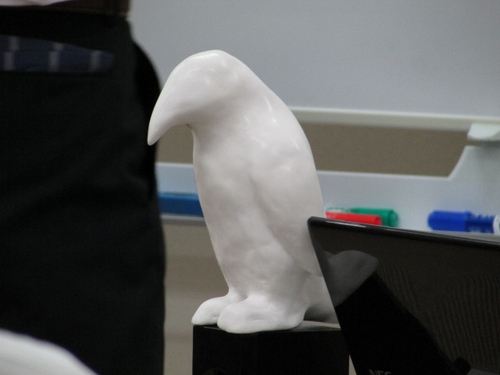

(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)

〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ

長野県塩尻市は人口6万7千人。

いつもは人通りの少ない中心市街地。

そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。

(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)

きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。

たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。

その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。

有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。

今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。

〇若者を応援する大人を地域に増やす

塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。

2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、

そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。

また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。

とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。

その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」

現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。

〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

読書家の山田さん。きっかけは、

中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。

そんなスコット・フィッツジェラルドが言った

『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。

〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり

5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。

目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――

そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。

『矛盾とは世界の発展の原動力である』

田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、

「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、

一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。

「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。

「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。

しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。

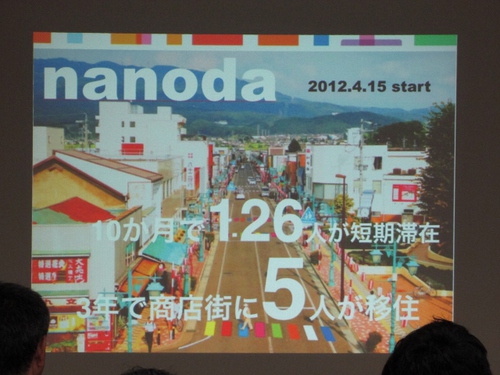

2012年4月15日から「nanoda」はスタート

「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。

その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、

「自分自身が市民活動をしたことがなかった」

という結論に至りました。

そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に

塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。

「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」

この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。

そして三田の家での活動を参考に、

最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。

「何か街に変化が起きるんじゃないか」

結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、

「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる

これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。

その理由に、

「地域にお金がおちるから」

「スタートアップが出来るから」

そして、

「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。

○公務員が元気なら地域は元気になる

山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。

「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。

「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」

自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。

「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。

その頃に前述した失敗があり、その時の経験から

「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事

リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、

「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。

そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。

元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。

○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在

山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。

商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ

更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。

えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。

○非営利でやるために大切なこと

P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。

・機会は、何か、ニーズは何か

・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか

・問うべきは、心底価値を信じているか

この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。

○仕掛ける「nanoda」

一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。

そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、

「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。

そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが

「民間の方の邪魔をしない」ということでした。

商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。

当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。

また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。

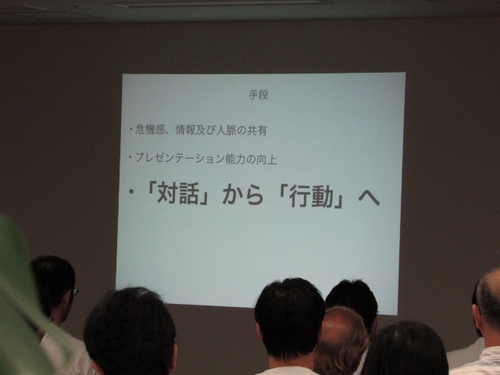

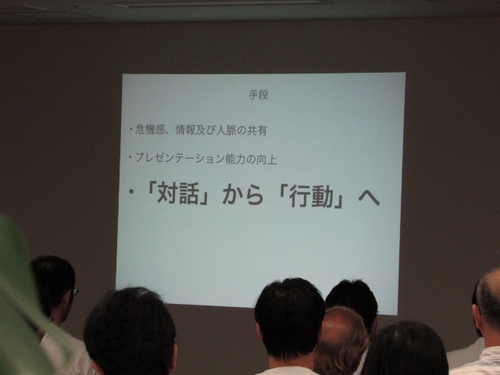

○「対話から行動へ」

「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。

志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。

前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。

そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。

市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。

同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。

この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。

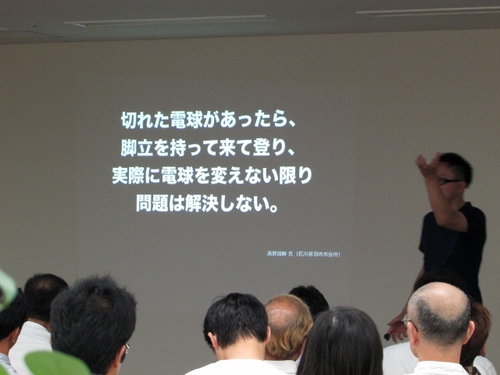

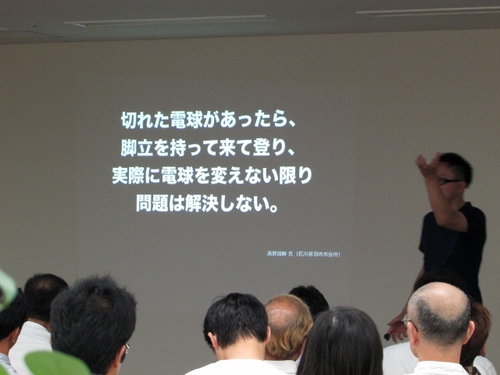

○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』

限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、

「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。

また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。

『ひとりじゃ円陣組めない』

「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、

協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。

「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」

山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。

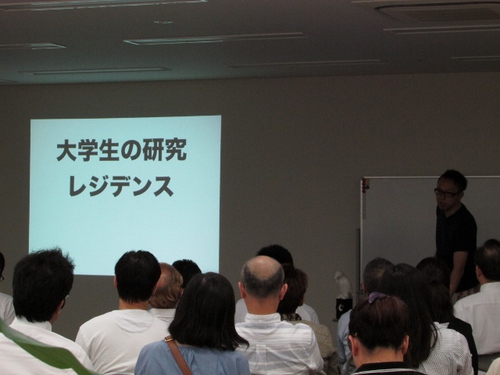

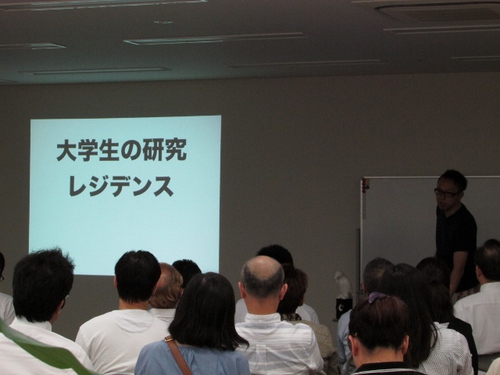

○若者の集まる街へ

今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。

「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。

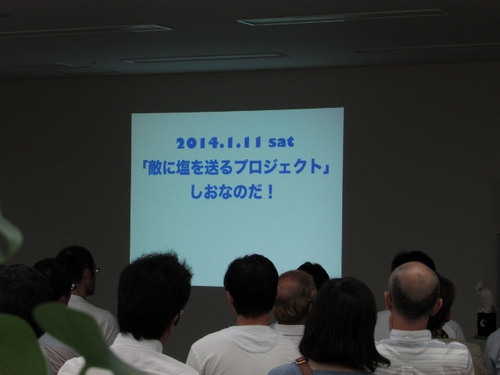

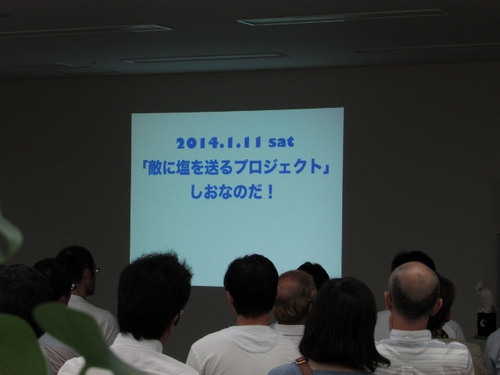

○「塩」を活かした仕掛け

塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。

また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、

敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。

全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。

この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。

「やりたい時にやってみましょう」

これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」

「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」

「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」

といったご感想をいただきました!

山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)

山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト

【映画】

アデル、ブルーは熱い色

【本】

イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人

未来を予見する「5つの法則」

田坂広志

SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)

水野 学

ノルウェイの森

村上春樹

スコット・フィッツジェラルドの作品

インテグレーティブ・シンキング

ロジャー マーティン

黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」

坂倉杏介

ソトコト 2015年 3月号

TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5

星の王子さま

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

その幸運は偶然ではないんです!

J.D.クランボルツ

ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図

リンダ・グラットン

トリツカレ男

いしい しんじ

ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営

P.F.ドラッカー

未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦

野村恭彦

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

山田 崇 氏

塩尻市役所企画政策部企画課

シティプロモーション係 主任

n a n o d a 代表

1975 年塩尻市生まれ。

千葉大学工学部応用化学科卒業。

「地域の課題を想像で捉えるのではなく、実際に住んでみないと商店街の現状・課題はわからない」と、地元塩尻の"大門商店街"に空き家を借り、可能な限り閉まってしまったシャッターを開ける。

そんな空き家/空き店舗を活用した「空き家から始まる商店街の賑わい創出プロジェクト nanoda(なのだ)」を2012 年 4 月より開始。

http://www.shiojiring.jp/%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-nanoda/

http://inaka-pipe.net/coordinator/p15/

「公務員が元気なら、地域は絶対元気になる」と、その熱に巻き込まれたメンバーと共 に、nanoda を拠点に多様な活動を実施。

人と人、人と地域をつなげる。

○2014 年 1 月「地域に飛び出す公務員アウォード 2013」大賞を受賞。

http://t-k-award.sakura.ne.jp/2013/index.html

○TEDトークでの動画

「元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取組み」が話題に。

http://logmi.jp/23372

○空き家プロジェクト nanoda - Shiojiring シオジリング

当初は、塩尻市役所職員の有志が月1,000円を出し合って空き家を借りて、空き家の維持管理、

商店街の賑わい創出の様々な企画を実施。

shiojiring.jp

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や会社員・公務員・大学生など、57名の方々にご参加いただきました。前回同様、定員数を越える参加者数となったため今回もスクール形式での開催となりました。

空き家プロジェクト「nanoda」 等の地域活性化につながる取り組みについて、また市の職員でありながらなぜアグレッシブに地域に入っていくことが出来るのか、活動する上での取り組み方や姿勢などについてもお話いただきました。

「あなたは今何をしているの?将来何をやっているの?」

2013年にカンヌ国際映画祭でパルムドールを受賞したフランス映画「アデル、ブルーは熱い色」の劇中に出てくる台詞の紹介から講演はスタートしました。

元ナンパ師でもある山田さん。

なんと今ではグーグル検索で「元ナンパ師」で検索するとトップに山田さんを紹介したページ(「39歳・元ナンパ師の市職員が挑戦する、すごく真面目でナンパな「地域活性化」の取り組み」http://logmi.jp/23372)が出てくるのです!会場からも大きな笑い声が響いておりました笑

(講演前日、東京でイベントだった山田さん。参加者から「僕、白いペンギン持ってます!」と言って実際に白いペンギンの置物?ぬいぐるみ?を持ってこられた方が!白いペンギンについての詳細はコチラの動画をご覧ください⇒https://www.youtube.com/watch?v=oFX8XWcm0EA)

〇剛力彩芽とひざ神フルーツポンチ村上を塩尻に呼ぶ

長野県塩尻市は人口6万7千人。

いつもは人通りの少ない中心市街地。

そこで行われるハロウィンイベントに昨年、剛力彩芽を呼び、例年7000人程の参加者が2万人に。

(https://www.youtube.com/watch?v=AhVPNZ2XcNI)

きっかけは山田さんが今年の3月まで勤めていた商工会議所のある議員が6年前から「a-nation」を塩尻でやりたいと言っていたことでした。

たまたまテレビ東京に友達のプロデューサーがいた山田さんは15分だけ打ち合わせをしに東京へ。すると前の打ち合わせが長引いており、待ち時間の間に紹介された方がたまたまavexの方でした。

その方へ塩尻で開催する祭りやイベントを紹介し、提案する中で元々オスカープロモーションで剛力彩芽を育てていた方だということが分かり、「剛力彩芽であれば10月ならスケジュール的に大丈夫」だと言われました。

有名タレントだということもあり、予算的に厳しかったそうですが補助金や「剛力彩芽が来るなら!」と商店街の人がお金を出してくれたり商工会議所の方々の力もあり、資金を集め、イベントは大成功を収めました。

今年の7月には短歌の街としても知られる塩尻市で、お笑いコンビ フルーツポンチの村上さん(村上さんは東京でも短歌のライブを行っているそうです)をゲストに招き、高校生向けの詠み会を開催しました。二回講演で100人ずつの参加がある程の大盛況だったそうです。

〇若者を応援する大人を地域に増やす

塩尻市は全国で二番目に早く「地方版総合戦略」を策定し、9年間で緩やかに人口を減らしていこうという人口ヴィジョンを掲げています。

2040年に全国的に896の自治体が消滅すると言われていますが、

そうならないために山田さんは「若者を応援する大人が多い地域は生き残っていく」と話されました。

また全国で人口が減る中、全国で移住定住のセクションは増え続け、移住・定住者を奪い合う現状に疑問を感じている山田さん。

とにかく生き残って行く地域になるには若者が挑戦できる、そしてその責任をとれる大人が増えることが必要だと仰っていました。

その為には「よく分からないことをまず大人が軽くやってみる」

現在、手がけている木質バイオマス発電所を使った持続可能な再生計画もそのひとつだということでした。

〇『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

読書家の山田さん。きっかけは、

中学生の時に骨肉腫で1週間入院したときに読んだ村上春樹の「ノルウェイの森」そして、その作中で主人公が読んでいたスコット・フィッツジェラルドの作品の作品に出会い、それからこの2人の作者の本を読み続けてきたということでした。

そんなスコット・フィッツジェラルドが言った

『本当の天才とは、相反する二つの課題を同時に解決する能力を持った人だ』

この言葉から、地方が抱える課題も多様化して複雑化してきている現状があり、何か1つの事業で色んな課題を解決していくことが必要だと話されました。

〇空き家プロジェクト「nanoda」のはじまり

5年前から始め、毎月行っている塩尻市の若手職員の勉強会。

目をキラキラ光らせやってくる職員がたくさんいるが全員が希望の部署に行けず、また仮に希望の部署に入っても3年経てば異動してしまう。片や商店街には若者がいない――

そんな状況を打破する為に、意欲のある若手職員が商店街に空き家を自分たちで自腹で借り、何か挑戦してみようという人材育成の為に空き家プロジェクト「nanoda」は始まりました。

『矛盾とは世界の発展の原動力である』

田坂広志さんの「未来を予見する「5つの法則」」に書いてある言葉から、

「営利」「非営利」どちらか一方とるのではなく、振り子の様に両方を考えることが重要だと話され、

一対一の個別学習など昔は寺子屋でやっていたものが今また求められるといいます。

「nanoda」にもこのような考え方を用いて活動しているということでした。

「塩尻市と宮崎市では地域の持つ課題が違い、宮﨑の中でも地区によって異なる課題がある。そんな状況の中で自治体の職員が住民に一番近い立場で地域の課題を紐解き解決する。

しかも一つの事業でいくつもの課題を解決していくことが必要。」山田さんはそう語ります。

2012年4月15日から「nanoda」はスタート

「nanoda」を始める前に市民活動のセクションを担当していた山田さんですがある会議の場で、市民活動団体の方に公開で怒られる程の大失敗をしてしまったことがあったそうです。

その時、なぜ自分が失敗したのかを考えると、

「自分自身が市民活動をしたことがなかった」

という結論に至りました。

そして以前から関心を持っていた、東京の田町にある「三田の家」(「大学の傍らにある、自主運営のラウンジ的な教室」を目指して、慶應義塾大学教員・(元)学生有志等と三田商店街振興組合が共同で運営するプロジェクト。2013年10月をもって閉家)に

塩尻から自分で交通費を出して東京に通い、閉家するまでの二年間、そこでの活動に参加しました。

「自分がやったことがないなら、自分でやってみる」

この行動力が山田さんのこれまでの活動の推進力になっているのだと感じたエピソードでした。

そして三田の家での活動を参考に、

最初はとりあえず空き家を借りてみて3ヶ月間、平日出勤前の7時~8時まで空けるということを行いました。

「何か街に変化が起きるんじゃないか」

結果、5年間で商店街に5人の移住者が生まれ、お風呂がない「nanoda」にも関わらず全国から多くの宿泊者が来るなど、

「何か面白いことをやっている街がある」という噂を聞きつけた人々が塩尻に来るようになり、少しづつ街にもいい変化が生まれたということでした。

〇積極的に補助金をとる

これまで9つの事業を新規で立上げた山田さんは、自治体の職員は積極的に補助金をとらないといけないと話します。

その理由に、

「地域にお金がおちるから」

「スタートアップが出来るから」

そして、

「300万円以上のソフトの事業なら行政であれば3年前から事業計画をつくり一年前に予算が決まるので、それから始めると本当に困っている人たちはいなくなってしまう。積極的に補助金は取って、すぐにでも事業を起こしていくスピードが今の時代には必要」ということを挙げられました。

○公務員が元気なら地域は元気になる

山田さんが雑誌などで取り上げられる際には特に自分から発している訳ではないのに、『公務員が元気なら地域は元気になる』という言葉が書かれるそうです。

「どんなに小さな自治体でも公務員はいる。公務員のいない地域はない。そんな中で公務員のやることはかなり変わって来ている」と話す山田さん。

「2000年4月に地方分権一括法が施行され、これまでは国が決めた施策を県を通して通達を受けて金太郎飴のような施策をやっていれば時代だったが、今は目の前にいる困っている人はそれぞれ違うので、自分たちで考えて施策を作っていかなければならない」

自分たちの地域のことを自分たちで考え、つくっていくことが、今の地方には必要なのだと感じました。

「図書館」「子育て支援・青少年交流」「シニア活動支援」「ビジネス支援」「市民活動支援」の5つの重点分野を機能融合させた「えんぱーく」という市民交流センターに関わる市民との協働の業務も担当していた山田さん。

その頃に前述した失敗があり、その時の経験から

「対面ではなく隣で同じ方向をみるということを、行政の職員も地域に飛び出して、関心のある地域課題を取り上げて自分のお金でやってみる。そこから何が困っていることかを考えて、行政がやれることをやらないといけない」ということを学んだということでした。

○50年続く自分のオリジナルの仕事

リンダ・グラットンの「ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図」から、

「ソニーやパナソニックなどの大企業が危うくなっている中で50年続く仕事はあるか。自治体も50年続くか分からない。

そんな中でコンピューターに取って代わられないアジアの安い賃金で取って代わられない貴方だけの仕事をつくることが必要」と話す山田さん。

元ナンパ師で、市役所の職員でありながら商工会議所の経験が3年あり、空き家のプロジェクトをやっている、そんな自分自身のキャリアを引き合いに出し、自分だけのキャリア・仕事を身につけていくこともこれから必要だということでした。

○まずやってみる。挑戦させてくれる上司の存在

山田さんのこれまでの活動には何でも挑戦させてくれる上司の存在があったことが大きいということでした。

商工会議所時代の会頭には「手柄は全部山田君のもの。失敗したら全部私のせいにいしなさい。とにかくやらなきゃわからないだろ」と言われ

更に「これから生まれてくる子どもの出来がいいか考えて作らないやつはいないだろ。とにかくやれ。生まれてくる子どもの出来がいいか悪いかは次の話」と冗談交じりに続けたそうですが、そんな上司の存在が山田さんの原動力に繋がったということでした。

えんぱーく建設の際にも「とにかく自分で考えて行動しろ。責任は俺がとる。一歩も踏み出せない職員ばっかりだ。自分で考えて一歩踏み出せ。一歩目、二歩目、三歩目。三歩目が俺が思っている方向と違っていたらそっと肩をたたいてやる。とにかくやれ。」と言ってくれる上司に恵まれたということでした。

○非営利でやるために大切なこと

P.F.ドラッカーの「非営利組織の運営に必要な3つのこと」から非営利組織の運営に大切な3つのことを学んだという山田さん。

・機会は、何か、ニーズは何か

・それはわれわれ向きの機会か、われわれの強みにあっているか

・問うべきは、心底価値を信じているか

この3つを念頭に置き「nanoda」を運営しているということでした。

○仕掛ける「nanoda」

一年間を通して行う高校生向けのアートのワークショップを行った際に、ある男子高校生と出会い、話をする中で、家庭に問題があり高校卒業後は家を出て友達の家とネットカフェを行き来しながら浪人をすると言うので、それだったらnanodaに住むようにと彼に伝えました。ただし朝7時~8時までは一緒にシャッターを開けることを条件に。

そうして高校生と2人でご飯を食べたりコーヒーを飲んだりする中で、

「これみんなでやったらどうだ」と思い、朝食nanodaという毎月1回、商店街で朝ごはんを食べるイベントを始めました。

そうやって商店街の中でイベントを行う上で、一つ大切にしているのが

「民間の方の邪魔をしない」ということでした。

商店街を盛り上げるためにも「nanoda」でお店を出して、既存店の売り上げが落ちるということは絶対にやってはいけないと感じた山田さん。

当時、朝食を出しているお店は商店街には一軒もなかったので朝食nanodaも開催出来たと話します。

また商店街にカレー屋が一軒もなかったので、喫茶店の方など商店街のお店の人にカレーを作ってもらい参加者に食べ歩きをしてもらおうという「ぐるぐるカレーなのだ!」というイベントも行っているということでした。

○「対話から行動へ」

「50年後の塩尻市が豊かであるために」というテーマで2011年の1月から勉強会をスタートさせた山田さん。

志の高い若い人が市役所に入ってくる中、そんな若手を上手く扱えない上司が多いことに問題を感じました。

前述した通りこれまでいい上司に恵まれたと話す山田さんは「人脈よりいい上司を共有する」ことが大切だと考えました。

そして、知識が増えたことや人脈が増えることで頭でっかちになりるよりも「必ず行動に移す」ということも大切だと感じていたそうです。

市民にも公開で行われた勉強会では結論や答えを出すことよりも、対話をすることに重きを置いて開かれました。

同時に必ずプロミスカードを書かせどんなに些細なこと(早起きする・歩いて出勤する・本を一冊買う)でもいいので、そこに書いたことを実行し「行動」につなげるということもやっていたということでした。

この対話を通じて、市の職員がフィールドで様々なプロトタイプが出来る場をつくることが「nanoda」の始まりにもなったということでした。

○『切れた電球があったら脚立を持ってきて登り、実際に電球を変えない限り問題は解決しない』

限界集落を蘇らせた、『スーパー公務員』として知られる高野誠鮮さんとワークショップを開いた際に、

「行政で何時間も会議をやっても意味はなく、そこに切れかけの電球(問題)があれば、実際に職員が行って電球を替えないと何も変わらない」という言葉が印象に残ったということでした。

また行動する時は全員がパイオニアでなくてもフォロワーとしてでもいいので出来れば誰かと一緒にやった方がいいと続ける山田さん。

『ひとりじゃ円陣組めない』

「nanoda」を始める時にも、空き家を借りることを聞きつけた先輩の職員が賛同して、

協力しながら始まっていった経緯もあったということでした。

「みなさん、やりましょう。時間だけが過ぎていってしまいます」

山田さんが力強く言ったその言葉がとても印象的でした。

○若者の集まる街へ

今年は中央大学の大学生が研究の対象として滞在するなど、多くの大学生が集まるようになりました。

「若者を応援したいんだ」と発信しつづけた山田さんの声が全国の若者に届いているのだと強く感じました。

○「塩」を活かした仕掛け

塩尻という地名は日本海側と太平洋側からそれぞれ塩が運ばれて、ちょうど塩尻の辺りで両者が合流することから塩の道の終点=塩尻という説があるそうです。

また上杉謙信が武田信玄に塩を送った義塩伝説があり、その塩を送ったと言われる1月11日に合わせて、

敵に塩を送るプロジェクト「しおなのだ!」を開催。

全国から塩を送ってもらいお米やゆで卵などと塩との相性を確かめる試食会や塩ソムリエ講座を開催するなど、古くから地域に根付く塩文化をnanodaとかけ合せて、新しい塩文化の価値観を提示しました。

この他にも大門商店街(長野県塩尻市)と中四国のメンバーがオールナイトで商店街の魅力を日本中に発信するイベント「オールナイト商店街」など様々なイベントやプロジェクトをこれまで行ってきた山田さん。

「やりたい時にやってみましょう」

これまでの山田さんの活動を表すような力強い言葉で講演は終了しました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介から始まり、「講演会で、どんな学びや気づきがありましたか?」というテーマで話し合って頂き、山田さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「仲間を集める時の口説き文句や秘訣は何ですか?」という質問に対して山田さんは「コアメンバーの場合は3人集める。3人いても思いや趣旨は違ってくるので一点を目指すのではなく同じ輪の中で活動していくイメージを持った方がいい。あとは大きな目標を設定すること。」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「こういう行政職員が増えれば地域は活性化する!」

「上司にあきらめを覚えていましたが、塩を送る話を聞いて勇気がでました。」

「宮崎の商店街もシャッターがしまり、さみしい通りになっています。市が市民か取り組める方法のヒントがたくさんありました。1人ではできないけど仲間と共に何かやりたいですね。」

といったご感想をいただきました!

山田さんのこれまでの活動と姿勢、そして人を惹き付ける魅力と話術に、二時間半の時間があっという間に感じられるほど、講演もワークショップもとても密度の高い時間となりました(●´∀`●)

山田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

◎山田さんが講演の中で紹介された本・映画リスト

【映画】

アデル、ブルーは熱い色

【本】

イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」

安宅和人

未来を予見する「5つの法則」

田坂広志

SCHOOL OF DESIGN(スクール オブ デザイン)

水野 学

ノルウェイの森

村上春樹

スコット・フィッツジェラルドの作品

インテグレーティブ・シンキング

ロジャー マーティン

黒板とワイン―もう一つの学び場「三田の家」

坂倉杏介

ソトコト 2015年 3月号

TURNS(ターンズ) 2013年7月号 VOL.5

星の王子さま

アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ

その幸運は偶然ではないんです!

J.D.クランボルツ

ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図

リンダ・グラットン

トリツカレ男

いしい しんじ

ドラッカー名著集 4 非営利組織の経営

P.F.ドラッカー

未来が見えなくなったとき、僕たちは何を語ればいいのだろう――震災後日本の「コミュニティ再生」への挑戦

野村恭彦

2015年07月31日

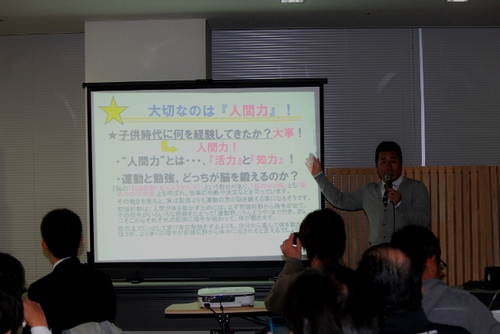

「ヒムカレッジ2015 vol.1」開催しました!

7月26日(日)に、パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナーの若杉浩一さんをお招きし、今年度第1回目となるヒムカレッジを開催いたしました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

若杉 浩一 氏

パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナー

1959年生まれ 熊本県天草郡出身

1984年九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科卒

同年株式会社内田洋行入社、デザイン、製品企画、

知的生産性研究所 テクニカルデザインセンター、を経て

内田洋行のデザイン会社 パワープレイス株式会社にて

リレーションデザインセンター設立、同部門シニアディレクター

東京芸術大学美術学部非常勤講師

企業の枠やジャンルの枠にこだわらない活動を行う

やりすぎてデザイナーを首になるも性懲りもなく、企業と個人、社会の接点を模索している。

スチール家具メーカなのに何故か、日本全国スギダラケクラブを南雲勝志氏と設立。

ドイツIF賞、DESIGNPLUS特別賞受賞、全国都市再生まちづくり会議2007にて2007年度まちづくり大賞をスギダラケ倶楽部にて受賞

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や大学生など、幅広い世代の45名の方々にご参加いただきました。当初予定してた定員数を越える参加者数となったため今回はスクール形式での開催となりました。

「杉」という地域資源を活用し人・地域・企業をつなげる取り組みや、若杉さんのこれまでの経歴や仕事に対する姿勢など盛りだくさんの内容をお話頂きました。

○田舎の人間関係が嫌いだった

熊本県の天草出身の若杉さん。

現在の人柄からは想像できませんが、子どもの頃は近所づきあいや日常的に濃い人間関係が苦手だったそうです。

また山の中での環境で育った為、子どもの頃からよく山へ草刈などに行っており、その頃から山の美しさと同時に厳しさを体感していたということでした。

○デザインの仕事へ

大学卒業後、若杉さんは株式会社内田洋行に入社しデザイナーとして数々のヒット商品を生み出しました。

しかし、「やってもやっても面白くない。先が見えないし、豊かな感じがしない」と思い始めた若杉さん。

とにかく売れるものや利益を優先した営業方針に疑問を覚え始め、自分が本当に売りたい商品を作ることが出来なかったといいます。

また会社の中でのデザイナーの立ち位置も厳しく、上手くいけば持て囃されるが、ダメなときにはすぐにチームが解体されるような状況だったということでした。

その頃はとにかく「谷あり底あり」の人生だったそうです。

○デザイナーをクビになり社内の職務を転々とした30代。

しかし、とうとうデザイナーをクビになり、OLさんと一緒にコピーをとったり会議室の予約などの内務の仕事をやったりと、

うだつの上がらない日々を過ごした30代。

そんな頃、若杉さんの師匠である家具プロデューサーの鈴木恵三さんから声がかかり、鈴木さんの会社の仕事を手伝い始めました。

そこは日本を代表するデザイナーが仕事をする環境で、普段デザインの仕事が出来ない状況もあり、

そこに行くと「デザインと繋がっている」と感じられ、とてもいい刺激になったそうです。

また鈴木さんに言われた「企業デザイナーはやめるな。日本のデザイナーは世界に通じる腕前を持っている。しかしそれが欧米に叶わないのはなぜかというと、デザインを流通させる企業側が非力だからだ。だからお前は企業側にいてデザインを強くしろ」という言葉から大きな力をもらい絶対にやめないことを若杉さんは決意しました。

○40代になり再びデザイナーの世界へ。そしてスギダラケ倶楽部の始動。

再びデザイナーとしての仕事を始めた若杉さんは、

利益の為のデザインではなく「楽しくかっこいいこと」をデザインでやりたいという思いからスギダラケ倶楽部の活動を始めました。

また自分のふるさとや地域、その中にある林業ががどんどん衰退していく状況に危機感を感じていた為、

「デザインの力で町を再生させることが出来るのではないか」と若杉さんは考え、そのこともスギダラケ倶楽部を始めるきっかけになりました。

日本全国スギダラケ倶楽部は現在、会員1800名。17支部あり、全国で活動が行われています。

戦後の植林によって杉だらけになってしまった日本の山林をやっかいもの扱いせず、材木としての杉の魅力 をきちんと評価し、産地・加工者・流通・デザイン・販売など杉を取り囲むシステムを結びつけることで、杉をもっと積極的に活用していく運動を行っています。

設立から14年経った現在でも活動が続いている理由を若杉さんは、女性の会員の力が大きいと言います。

元々男性の多い林業界なので、女性の視点や支援は活動の潤滑油になり継続的な活動には必要だということでした。

○世の中に広まっていくデザインとしての兆しが見えた「杉太」

若杉さんと一緒にスギダラケ倶楽部として活動を行う南雲勝志さんがデザインしたイス「杉太」

一本2000円の角材にステンレスの脚がついただけのとてもシンプルなイスを見た瞬間に、これは未来のデザインとして世に広まることを確信した若杉さん。

一本2000円程の角材にわずかなプロダクトをつけだけで2万円に。全国どこにでもある角材に企業のプロダクトがデザインで結ばれる「地域と企業がデザインで結ばれる」ことによって新しい価値が生まれ2000円が2万円の価値になるマジックに確かな手応えを感じていました。

若杉さんは「杉太」を会社で販売しようと話を持ちかけましたが取り合ってもらえず、「木目や色がバラバラになってしまうような商品は売れないし傷もつくし割れるしクレームの塊だ」と一蹴されてしまいます。

しかし「エンドユーザーは絶対に喜んでくれるし、地域の方も喜んでくれる」と確信を持っていた若杉さんは自分たちで自給自足的に販売を始めました。結果的に「杉太」は飛ぶように売れ、様々なバリエーションの商品の開発も進みスギダラケ倶楽部の本格的な活動がここから始まりました。

○スギダラケ倶楽部の活動を全国へ

全国の「地域に足を伸ばすことを始めたスギダラケ倶楽部。

地域に行くと荒れた山や限界集落に行きあたり、地域の問題にもぶつかりました。

そんな地域での活動を通して、普段会社でやっている仕事にはない、自分たちのデザインの力を求められている確かな意識と、

実際に地域の人からの「ありがとう」という感謝の言葉が何よりも嬉しく、活動のカンフル剤になったと若杉さんは語ります。

経済とは裏腹にある地域のことを見つめる中で、

やはり地域には「デザイン」が必要だと強く感じ、全国的なスギダラケ倶楽部の活動は始まりました。

・廃業になった高千穂鉄道のトロッコ列車を再び走らせるプロジェクト

・岐阜の長良杉の伐採体験などを行うツアー

・鹿沼のお祭りでの「屋台屋」プロジェクト

・・・全国の神様を象ったスギオメンや、木で出来た金魚をすくう「木んぎょすくい」などを杉で出来た屋台での出展

このような木を使った「生活・町・モノ」づくりが再生されるような活動は「楽しければ次もやろう」というようなスタンスで続けてきたそうですが、いつの間にか町の風物詩として、町の誇りになっていっていることを感じ、「デザインはこういうことから始まるんだな」と若杉さんは思ったそうです。

また鹿沼市ではスギダラケ倶楽部の活動から始まった町の盛り上がりに行政が着目し、助成金をだすなどの流れも出てきているということでした。

また「まちづくりは1年や2年では答えがでない。商品開発も仕込が2年あって製品開発して、、、となると売り上げが出始めるのは5年ぐらいたってから」

面白くて楽しい取り組みを広めていくには短い期間で結果を出そうとせず、長い期間での継続的な活動が必要だとということでした。

○日向市駅プロジェクト

県や市等が一丸となって地元の杉で駅舎を作った「宮崎県日向市駅プロジェクト」

その取り組みの中で小学生に課外授業を行い、小学生による「地元の杉で屋台を作る」という取り組みも行われました。

子ども達自身がデザイナーになり、地元の地域資源に触れ、またデザインする事に触れ、現在、そして未来の地域づくりに繋がっていきました。

その他にも

・宮崎空港プロジェクト

・函館空港プロジェクト

などスギダラケ倶楽部の活動は全国に拡がっています。

また「杉=和風だという固定概念があるが、杉をモダンに現代の生活に合うようにデザインする知恵とか工夫が人間サイドになかったので杉の価値を落としてしまった。これからは杉はすごいんだと、財産だと、言い続けることが必要だ」という若杉さんの言葉が印象的でした。

○「obisugi-design」プロジェクト

日南の飫肥杉から作られた工芸品の商品開発・発信を行う「obisugi-design」プロジェクト。

日南市の市役所職員を中心に活動を行い、内田洋行との共同開発で出来たアシカラシリーズなどの家具や、

飫肥杉で出来たご祝儀袋やトロフィーなどのスギフトシリーズなどバラエティに富んだ製品を開発・発信しています。

中心メンバーである市役所の職員は自分たちの本来の業務とは別に無償で活動を行い、

その熱量に若杉さんも強く心を打たれたということでした。

○ネーミングの重要性

スギダラケ倶楽部には「杉太」や「連結決傘(連結できるようにした傘状の屋台)」など特徴的なネーミングの商品が多くありますが、ネーミングは重要だと語る若杉さん。名前がついた瞬間に生命を帯びていき愛着がわくのでネーミングには一番時間をかけるそうです。

○赤ちゃん木育広場

子どもの想像性を育み、そして大人も一緒にいて楽しめる空間を考えて作られらたということでした。

また運用スタッフには、山での伐採から実際にその空間にあるプロダクトづくりに関わってもらい、愛着が沸いてメンテナンスの面などでも上手く運営が出来るように体制を確立していったということでした。

○木育から新しい価値創造へ

モノより大切なものは「モノガタリ」である。

誇り・愛着・感謝。お金に変えられないものこそが、モノの価値を上げていく。

こういった共感価値こそが木の暮らし・文化の再生、そして文化価値の再生に繋がっていくのだと若杉さんは仰っていました。

そして世界第3位の森林保有国であり昔から木と共に暮らしてきた日本人だからこそ、

杉などの木材・地域資源に宿る文化や魂を見つめ直し、木材と木材を囲む財産の関係性のデザインが重要だということでした。

そして行政・企業・市民がそれぞれの間を線引きするのではなく多様な主体が繋がり、

ハーモナイズさせることによって、大きなものになっていくということでした。

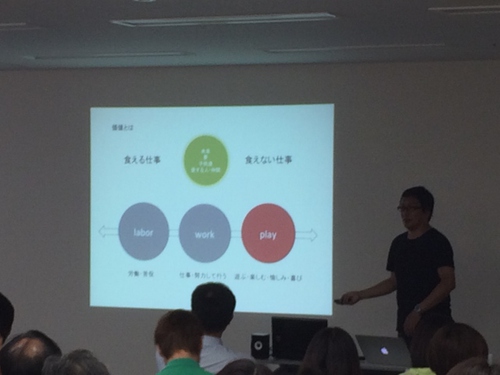

○食える仕事・食えない仕事

Labor(労働・苦役)

work(仕事・努力して行う)

play(遊ぶ・楽しむ・愉しみ・喜び)

「Laborは食える仕事だけど、労働であり苦役になってしまう。

Play=未来 は食えないけど楽しいし、喜びになり、そしてこの食えない仕事こそが社会や企業にとって重要だ」と話す若杉さん。

○価値創造とは

ものづくりやまちづくりは、0から1を創り上げる時が重要であり、

その時にいかに面白がれるかで、そこから出てくる「熱」や「ムーブメント」に繋がる。

若杉さんのこれまでの活動を象徴するような言葉でした。

この他にも講演時間内に収まりきれないほど多岐に渡って活動を展開されている若杉さん。

またこれまで関わってきた人々を「血の繋がってない親戚」だと仰っており、その関わり合いの深さを強く感じました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介と若杉さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「特徴的なネーミングはどうやったら思いつくのですか」という質問に対して若杉さんは「若いうちはとにかくくだらないことをたくさん経験した方がいい。それが発想する力や自分の将来にも繋がる」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「面白くてあっという間でした」

「『物語』の重要性、多様な主体との協働の重要性、楽しむこと、金儲けの発想からの脱却などの気づきがありました」

「杉はこうして使うもの、杉の価値はこれ、子どもはこんなものだと勝手に決め付けていたんだなと思いました。あらゆるものにあらゆる可能性があるんだなと感じました。」

といったご感想をいただきました!

今回のヒムカレッジは終始笑いの絶えない講演会となり、若杉さんの人柄、そして人間力に更に心を掴まれた参加者の方も多かったのではないでしょうか(●´∀`●)

若杉さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

□講師紹介

----------------------------------------------------------------------------

若杉 浩一 氏

パワープレイス株式会社 シニアディレクター プロダクトデザイナー

1959年生まれ 熊本県天草郡出身

1984年九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科卒

同年株式会社内田洋行入社、デザイン、製品企画、

知的生産性研究所 テクニカルデザインセンター、を経て

内田洋行のデザイン会社 パワープレイス株式会社にて

リレーションデザインセンター設立、同部門シニアディレクター

東京芸術大学美術学部非常勤講師

企業の枠やジャンルの枠にこだわらない活動を行う

やりすぎてデザイナーを首になるも性懲りもなく、企業と個人、社会の接点を模索している。

スチール家具メーカなのに何故か、日本全国スギダラケクラブを南雲勝志氏と設立。

ドイツIF賞、DESIGNPLUS特別賞受賞、全国都市再生まちづくり会議2007にて2007年度まちづくり大賞をスギダラケ倶楽部にて受賞

----------------------------------------------------------------------------

当日は、地域づくりに関わる方や大学生など、幅広い世代の45名の方々にご参加いただきました。当初予定してた定員数を越える参加者数となったため今回はスクール形式での開催となりました。

「杉」という地域資源を活用し人・地域・企業をつなげる取り組みや、若杉さんのこれまでの経歴や仕事に対する姿勢など盛りだくさんの内容をお話頂きました。

○田舎の人間関係が嫌いだった

熊本県の天草出身の若杉さん。

現在の人柄からは想像できませんが、子どもの頃は近所づきあいや日常的に濃い人間関係が苦手だったそうです。

また山の中での環境で育った為、子どもの頃からよく山へ草刈などに行っており、その頃から山の美しさと同時に厳しさを体感していたということでした。

○デザインの仕事へ

大学卒業後、若杉さんは株式会社内田洋行に入社しデザイナーとして数々のヒット商品を生み出しました。

しかし、「やってもやっても面白くない。先が見えないし、豊かな感じがしない」と思い始めた若杉さん。

とにかく売れるものや利益を優先した営業方針に疑問を覚え始め、自分が本当に売りたい商品を作ることが出来なかったといいます。

また会社の中でのデザイナーの立ち位置も厳しく、上手くいけば持て囃されるが、ダメなときにはすぐにチームが解体されるような状況だったということでした。

その頃はとにかく「谷あり底あり」の人生だったそうです。

○デザイナーをクビになり社内の職務を転々とした30代。

しかし、とうとうデザイナーをクビになり、OLさんと一緒にコピーをとったり会議室の予約などの内務の仕事をやったりと、

うだつの上がらない日々を過ごした30代。

そんな頃、若杉さんの師匠である家具プロデューサーの鈴木恵三さんから声がかかり、鈴木さんの会社の仕事を手伝い始めました。

そこは日本を代表するデザイナーが仕事をする環境で、普段デザインの仕事が出来ない状況もあり、

そこに行くと「デザインと繋がっている」と感じられ、とてもいい刺激になったそうです。

また鈴木さんに言われた「企業デザイナーはやめるな。日本のデザイナーは世界に通じる腕前を持っている。しかしそれが欧米に叶わないのはなぜかというと、デザインを流通させる企業側が非力だからだ。だからお前は企業側にいてデザインを強くしろ」という言葉から大きな力をもらい絶対にやめないことを若杉さんは決意しました。

○40代になり再びデザイナーの世界へ。そしてスギダラケ倶楽部の始動。

再びデザイナーとしての仕事を始めた若杉さんは、

利益の為のデザインではなく「楽しくかっこいいこと」をデザインでやりたいという思いからスギダラケ倶楽部の活動を始めました。

また自分のふるさとや地域、その中にある林業ががどんどん衰退していく状況に危機感を感じていた為、

「デザインの力で町を再生させることが出来るのではないか」と若杉さんは考え、そのこともスギダラケ倶楽部を始めるきっかけになりました。

日本全国スギダラケ倶楽部は現在、会員1800名。17支部あり、全国で活動が行われています。

戦後の植林によって杉だらけになってしまった日本の山林をやっかいもの扱いせず、材木としての杉の魅力 をきちんと評価し、産地・加工者・流通・デザイン・販売など杉を取り囲むシステムを結びつけることで、杉をもっと積極的に活用していく運動を行っています。

設立から14年経った現在でも活動が続いている理由を若杉さんは、女性の会員の力が大きいと言います。

元々男性の多い林業界なので、女性の視点や支援は活動の潤滑油になり継続的な活動には必要だということでした。

○世の中に広まっていくデザインとしての兆しが見えた「杉太」

若杉さんと一緒にスギダラケ倶楽部として活動を行う南雲勝志さんがデザインしたイス「杉太」

一本2000円の角材にステンレスの脚がついただけのとてもシンプルなイスを見た瞬間に、これは未来のデザインとして世に広まることを確信した若杉さん。

一本2000円程の角材にわずかなプロダクトをつけだけで2万円に。全国どこにでもある角材に企業のプロダクトがデザインで結ばれる「地域と企業がデザインで結ばれる」ことによって新しい価値が生まれ2000円が2万円の価値になるマジックに確かな手応えを感じていました。

若杉さんは「杉太」を会社で販売しようと話を持ちかけましたが取り合ってもらえず、「木目や色がバラバラになってしまうような商品は売れないし傷もつくし割れるしクレームの塊だ」と一蹴されてしまいます。

しかし「エンドユーザーは絶対に喜んでくれるし、地域の方も喜んでくれる」と確信を持っていた若杉さんは自分たちで自給自足的に販売を始めました。結果的に「杉太」は飛ぶように売れ、様々なバリエーションの商品の開発も進みスギダラケ倶楽部の本格的な活動がここから始まりました。

○スギダラケ倶楽部の活動を全国へ

全国の「地域に足を伸ばすことを始めたスギダラケ倶楽部。

地域に行くと荒れた山や限界集落に行きあたり、地域の問題にもぶつかりました。

そんな地域での活動を通して、普段会社でやっている仕事にはない、自分たちのデザインの力を求められている確かな意識と、

実際に地域の人からの「ありがとう」という感謝の言葉が何よりも嬉しく、活動のカンフル剤になったと若杉さんは語ります。

経済とは裏腹にある地域のことを見つめる中で、

やはり地域には「デザイン」が必要だと強く感じ、全国的なスギダラケ倶楽部の活動は始まりました。

・廃業になった高千穂鉄道のトロッコ列車を再び走らせるプロジェクト

・岐阜の長良杉の伐採体験などを行うツアー

・鹿沼のお祭りでの「屋台屋」プロジェクト

・・・全国の神様を象ったスギオメンや、木で出来た金魚をすくう「木んぎょすくい」などを杉で出来た屋台での出展

このような木を使った「生活・町・モノ」づくりが再生されるような活動は「楽しければ次もやろう」というようなスタンスで続けてきたそうですが、いつの間にか町の風物詩として、町の誇りになっていっていることを感じ、「デザインはこういうことから始まるんだな」と若杉さんは思ったそうです。

また鹿沼市ではスギダラケ倶楽部の活動から始まった町の盛り上がりに行政が着目し、助成金をだすなどの流れも出てきているということでした。

また「まちづくりは1年や2年では答えがでない。商品開発も仕込が2年あって製品開発して、、、となると売り上げが出始めるのは5年ぐらいたってから」

面白くて楽しい取り組みを広めていくには短い期間で結果を出そうとせず、長い期間での継続的な活動が必要だとということでした。

○日向市駅プロジェクト

県や市等が一丸となって地元の杉で駅舎を作った「宮崎県日向市駅プロジェクト」

その取り組みの中で小学生に課外授業を行い、小学生による「地元の杉で屋台を作る」という取り組みも行われました。

子ども達自身がデザイナーになり、地元の地域資源に触れ、またデザインする事に触れ、現在、そして未来の地域づくりに繋がっていきました。

その他にも

・宮崎空港プロジェクト

・函館空港プロジェクト

などスギダラケ倶楽部の活動は全国に拡がっています。

また「杉=和風だという固定概念があるが、杉をモダンに現代の生活に合うようにデザインする知恵とか工夫が人間サイドになかったので杉の価値を落としてしまった。これからは杉はすごいんだと、財産だと、言い続けることが必要だ」という若杉さんの言葉が印象的でした。

○「obisugi-design」プロジェクト

日南の飫肥杉から作られた工芸品の商品開発・発信を行う「obisugi-design」プロジェクト。

日南市の市役所職員を中心に活動を行い、内田洋行との共同開発で出来たアシカラシリーズなどの家具や、

飫肥杉で出来たご祝儀袋やトロフィーなどのスギフトシリーズなどバラエティに富んだ製品を開発・発信しています。

中心メンバーである市役所の職員は自分たちの本来の業務とは別に無償で活動を行い、

その熱量に若杉さんも強く心を打たれたということでした。

○ネーミングの重要性

スギダラケ倶楽部には「杉太」や「連結決傘(連結できるようにした傘状の屋台)」など特徴的なネーミングの商品が多くありますが、ネーミングは重要だと語る若杉さん。名前がついた瞬間に生命を帯びていき愛着がわくのでネーミングには一番時間をかけるそうです。

○赤ちゃん木育広場

子どもの想像性を育み、そして大人も一緒にいて楽しめる空間を考えて作られらたということでした。

また運用スタッフには、山での伐採から実際にその空間にあるプロダクトづくりに関わってもらい、愛着が沸いてメンテナンスの面などでも上手く運営が出来るように体制を確立していったということでした。

○木育から新しい価値創造へ

モノより大切なものは「モノガタリ」である。

誇り・愛着・感謝。お金に変えられないものこそが、モノの価値を上げていく。

こういった共感価値こそが木の暮らし・文化の再生、そして文化価値の再生に繋がっていくのだと若杉さんは仰っていました。

そして世界第3位の森林保有国であり昔から木と共に暮らしてきた日本人だからこそ、

杉などの木材・地域資源に宿る文化や魂を見つめ直し、木材と木材を囲む財産の関係性のデザインが重要だということでした。

そして行政・企業・市民がそれぞれの間を線引きするのではなく多様な主体が繋がり、

ハーモナイズさせることによって、大きなものになっていくということでした。

○食える仕事・食えない仕事

Labor(労働・苦役)

work(仕事・努力して行う)

play(遊ぶ・楽しむ・愉しみ・喜び)

「Laborは食える仕事だけど、労働であり苦役になってしまう。

Play=未来 は食えないけど楽しいし、喜びになり、そしてこの食えない仕事こそが社会や企業にとって重要だ」と話す若杉さん。

○価値創造とは

ものづくりやまちづくりは、0から1を創り上げる時が重要であり、

その時にいかに面白がれるかで、そこから出てくる「熱」や「ムーブメント」に繋がる。

若杉さんのこれまでの活動を象徴するような言葉でした。

この他にも講演時間内に収まりきれないほど多岐に渡って活動を展開されている若杉さん。

またこれまで関わってきた人々を「血の繋がってない親戚」だと仰っており、その関わり合いの深さを強く感じました。

★ワークショップ

ワークショップでは、グループ内での自己紹介と若杉さんへの質問を考えていただきました。

質疑応答では、

「特徴的なネーミングはどうやったら思いつくのですか」という質問に対して若杉さんは「若いうちはとにかくくだらないことをたくさん経験した方がいい。それが発想する力や自分の将来にも繋がる」とコメントされていました。

ご参加頂いた皆様からは、

「面白くてあっという間でした」

「『物語』の重要性、多様な主体との協働の重要性、楽しむこと、金儲けの発想からの脱却などの気づきがありました」

「杉はこうして使うもの、杉の価値はこれ、子どもはこんなものだと勝手に決め付けていたんだなと思いました。あらゆるものにあらゆる可能性があるんだなと感じました。」

といったご感想をいただきました!

今回のヒムカレッジは終始笑いの絶えない講演会となり、若杉さんの人柄、そして人間力に更に心を掴まれた参加者の方も多かったのではないでしょうか(●´∀`●)

若杉さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2015年03月03日

『Design Lab Miyazaki vol.5 のべおか三蔵協議会地域づくり講演会』を開催しました!

2月25日(水)に、「Design Lab Miyazaki vol.5 のべおか三蔵協議会地域づくり講演会~競争から『共創』へ 地域の新しいPR戦略とは…?」を実施しました。

今回の講師は、のべおか三蔵協議会のキーパーソン、永野時彦さんと、武井千穂さんです。

★三蔵協議会の仕掛け人! ひでじビール代表取締役 / 永野時彦氏

1968年日之影町出身。1996年にひでじビールの創業会社:ニシダに入社。2010年ニシダによるビール事業撤退・事業閉鎖の危機に従業員による事業買収を実行し、同年11月宮崎ひでじビール株式会社を設立。自社企画『宮崎農援プロジェクト』を新たに立ち上げ、宮崎の農作物をビールの原料に取り入れるなど、地域資源を生かした商品開発に取り組んでいる。『JBA全国地ビール醸造者協議会理事』等の要職を務める傍ら、『のべおか三蔵協議会』等の地域づくり活動にも積極的に関わる。

★お酒好きの縁で広報担当に!のべおか三蔵コーディネーター / 武井千穂氏

横浜出身、明治大学農学部農芸化学科卒業。東京にて食品、化学品メーカーの技術系職を経た後、2009年延岡に。趣味の釣りがきっかけで徐々に地域づくりや観光に関わることになり、延岡市観光振興ビジョン策定のメンバーとなる。酒類全般に興味が有り、趣味で利酒師やワインエキスパートの資格を取得していたことが縁を繋ぎ、2014年5月に発足した「のべおか三蔵協議会」のコーディネーターに。3つの企業のどこにも属さない、フリーな立ち居地で広報を担当している。

当日は、地域づくりに関わる方、お酒造りに関わる方、大学生など、31名の方がご参加くださいました。

同じ地域で同じアルコール市場という本来であればライバル同士にもなりえる三つの蔵が、何をねらいとして、どのように協議会を結成したのでしょうか?「競争から『共創』へ」をテーマに、地域の新しいPR戦略の秘訣を実践事例からお話いただきました。

のべおか三蔵協議会とは?

延岡には焼酎(佐藤焼酎)・日本酒(千徳酒造)・地ビール(ひでじビール)と三種の酒蔵がそれぞれ一つずつあり、この条件がそろっているのは全国的にも延岡だけだということに気づかれた永野さん。それぞれの蔵が「世界一」「全国一」「全国初」「最南端」などさまざまな実績をもち、高いレベルでお互いに刺激しあっていましたが、「三蔵」として手を取り合うことで、さらに活動を発展させていけるのではということで結成されました。

〇佐藤焼酎:祝川沿いにある、美術館のように美しい焼酎蔵。日本で初めて「栗焼酎」を作った。

〇千徳酒造:延岡市の市街地近辺、大瀬川沿いの日本最南端の日本酒蔵。暑い地域で日本酒を作ることは大変だが、工夫を凝らしながら製造に取り組んでいる。

〇ひでじビール:行縢山の麓に製造所を構え、地ビール世界一の実力をもつ。近年の地ビールブームで、蔵には見学者も多い。

のべおか三蔵協議会が結成されるまで

昨年の5月に結成された三蔵会。結成前は、「地元の人がどの酒を選ぶのか?」という点で、やはりライバル同士だったそうです。結成のきっかけは、5年前にそれぞれの蔵の若手造り手だけで企画した『呑み会』でした。実際に話す場をもってみると、「種類の違う酒の造り方には、自分の酒蔵で生かせるヒントがたくさんある!定期的にやりたい!」ということになりました。そのときに『三蔵』の名前も生まれ、

・三つの蔵の商品ギフトがほしい!

・同じ品種の米を使用した酒の同時蔵出しをしてみてはどうか

・自分の蔵で生かすために別の蔵で仕込み体験をしたい

などなど様々な企画があげられました。

しかしそこから実現に移すまでには、各蔵の社長の同意をなかなか得られなかったりと、困難もありました。そんな状況を打開したのは、『三蔵』という名前と、そこに関わる第三者の存在でした。

名前の一人歩きと第三者の存在

永野さんたちは三蔵協議会が正式に結成される前から、呑み会を機に『三蔵』という言葉を積極的に使うようにされました。『三蔵』という言葉を使い続けることで、あたかも三社がセットであるかのような勘違い(?)が各方面で発生⇒行政・メディアが取り上げてくれるようになり、東九州自動車道の開通に合わせて注目が高まってきました。そのような流れから、いよいよ連携の必要性に各社が興味をもちます。

また、結成には『第三者』の助けが大きく関わりました。「利き酒師・ワインエキスパート・都会から来たよそ者・べっぴんさん」という条件を兼ね備えた武井千穂さんの働きかけや、地元情報サイトpawanaviを取り仕切る松田秀人さんの企画による「三蔵社長鼎談」の実現により、のべおか三蔵協議会がついに結成されました。

ポイント!:当事者だけではなかなか進めない。第三者の存在が必要。

三蔵協議会のねらい

結成の一番のねらいはPR力のアップ。

・行政の公的機関が支援しやすくなる。(単独企業には支援をしにくい)

・メディアが取り上げやすくなる。

三蔵の活動・今後の展望

〇これまでの活動

・観光冊子の発行

・三蔵共同のブース出展

・三蔵での鏡割り(日本酒・焼酎、そしてビールでも樽で鏡割り!市民の気運もアップした)

・イベントの目玉企画として、のべおか三蔵を楽しむプランが増えた。

・「三蔵を楽しむ夕べin福岡」など、県外でも多数のイベントが行われた。

〇今後の展望

・三蔵めぐりの強化⇒三蔵でお酒を飲んでいただくことは、延岡での宿泊者増につながり、経済への貢献にも!

・自前予算の総合パンフレットの作成

・地元消費増をねらった販促活動

・三蔵合同での海外進出(現在台湾と商談中)

「水郷」延岡のPR

武井さんには、コーディネーターの視点から見た三蔵会についてお話いただきました。

三蔵協議会結成前の三社は、単独で見てもレベルが高いが、小規模なので発信力が弱かったそうです。

しかし共通点としてはどの蔵も美しい水のある場所に蔵を建てられています。酒造りで「水郷・延岡」を証明することは、観光にも繋がるのではと語られました。

コーディネーターの役割

武井さんは、『三蔵の魅力は延岡の魅力』だと考えているそうです。

・三種の酒蔵の珍しさ

・同じ市内にあり、それぞれが30分以内で回れる範囲。また、三社をめぐることで、川、まち、山、全てを見ることができます。

コーディネーターとして大切にされていることは、「過大評価と過小評価の取り違えをなくしていくこと」だそうです。

他所から来たという、地元の人と違った目線を活かしてアドバイスをされています。例えば地元の人たちが「知っていて当然」という過大評価的な意識から説明不足になりがちな点は、観光客に対して分かりやすい説明になるように指摘をしたり、逆に当たり前だと思っていて過小評価されているところは、すばらしさを伝えたりされています。

三蔵を、みんなが満足する「満蔵」にしていきたいという言葉でしめてくださいました。

試飲

参加者の皆さんに三蔵の商品を試飲していただきました♪

栗からできた焼酎、栗や桃のリキュール、きんかんフレーバーのビールと、珍しいお酒がたくさん並びました!

ワークショップ

ワークショップでは、5班に分かれ気付きの振り返りと、永野さん・武井さんへの質問を考えていただきました。

気付きの振り返りでは、

・夢や目標という‘キーワード’を言い続けることの大切さ。

・協力のpower!(連携+第三者+上手なPRやマーケティング)

・県民性としてのPR下手⇒「ヨソモノ」の存在による気付き。

・行政が乗っかる仕組みづくり

といったことがあげられました。

質疑応答では時間に収まりきらないほどの質問があがりました。「ボランティアから収益になる方法が聞きたい」という質問に対して、お二人は、「やはり収益がなくボランティアだけでは活動は続かない。」「はじめはボランティア的な関わりもあったが、活動する中で評価してくれた周囲の人々が、職になるよう働きかけてくれた。」とコメントされていました。よそ者としての風当たりも強いなか、地域の人々との結びつきの強さを感じました。

ご参加いただいた皆様からは

・酒の仲間とはいえ、ライバルの三社が協力して町おこしをしようという発想は気付きであり発見でした。

・三蔵はレアケースでもあると思います。この中の「外の目線」をエッセンスとして異なるエリアにも転用したいと考えました。

・地域の中にある資源、他と差別化できる特質にいかに気付き、価値に変えていけるか。長いスパンで価値をどう磨き上げていくか。その過程で大事なのは、ゆるぎない思いと情熱なのだと感じました。

といったご感想をいただきました!

永野さん、武井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

今回の講師は、のべおか三蔵協議会のキーパーソン、永野時彦さんと、武井千穂さんです。

★三蔵協議会の仕掛け人! ひでじビール代表取締役 / 永野時彦氏

1968年日之影町出身。1996年にひでじビールの創業会社:ニシダに入社。2010年ニシダによるビール事業撤退・事業閉鎖の危機に従業員による事業買収を実行し、同年11月宮崎ひでじビール株式会社を設立。自社企画『宮崎農援プロジェクト』を新たに立ち上げ、宮崎の農作物をビールの原料に取り入れるなど、地域資源を生かした商品開発に取り組んでいる。『JBA全国地ビール醸造者協議会理事』等の要職を務める傍ら、『のべおか三蔵協議会』等の地域づくり活動にも積極的に関わる。

★お酒好きの縁で広報担当に!のべおか三蔵コーディネーター / 武井千穂氏

横浜出身、明治大学農学部農芸化学科卒業。東京にて食品、化学品メーカーの技術系職を経た後、2009年延岡に。趣味の釣りがきっかけで徐々に地域づくりや観光に関わることになり、延岡市観光振興ビジョン策定のメンバーとなる。酒類全般に興味が有り、趣味で利酒師やワインエキスパートの資格を取得していたことが縁を繋ぎ、2014年5月に発足した「のべおか三蔵協議会」のコーディネーターに。3つの企業のどこにも属さない、フリーな立ち居地で広報を担当している。

当日は、地域づくりに関わる方、お酒造りに関わる方、大学生など、31名の方がご参加くださいました。

同じ地域で同じアルコール市場という本来であればライバル同士にもなりえる三つの蔵が、何をねらいとして、どのように協議会を結成したのでしょうか?「競争から『共創』へ」をテーマに、地域の新しいPR戦略の秘訣を実践事例からお話いただきました。

のべおか三蔵協議会とは?

延岡には焼酎(佐藤焼酎)・日本酒(千徳酒造)・地ビール(ひでじビール)と三種の酒蔵がそれぞれ一つずつあり、この条件がそろっているのは全国的にも延岡だけだということに気づかれた永野さん。それぞれの蔵が「世界一」「全国一」「全国初」「最南端」などさまざまな実績をもち、高いレベルでお互いに刺激しあっていましたが、「三蔵」として手を取り合うことで、さらに活動を発展させていけるのではということで結成されました。

〇佐藤焼酎:祝川沿いにある、美術館のように美しい焼酎蔵。日本で初めて「栗焼酎」を作った。

〇千徳酒造:延岡市の市街地近辺、大瀬川沿いの日本最南端の日本酒蔵。暑い地域で日本酒を作ることは大変だが、工夫を凝らしながら製造に取り組んでいる。

〇ひでじビール:行縢山の麓に製造所を構え、地ビール世界一の実力をもつ。近年の地ビールブームで、蔵には見学者も多い。

のべおか三蔵協議会が結成されるまで

昨年の5月に結成された三蔵会。結成前は、「地元の人がどの酒を選ぶのか?」という点で、やはりライバル同士だったそうです。結成のきっかけは、5年前にそれぞれの蔵の若手造り手だけで企画した『呑み会』でした。実際に話す場をもってみると、「種類の違う酒の造り方には、自分の酒蔵で生かせるヒントがたくさんある!定期的にやりたい!」ということになりました。そのときに『三蔵』の名前も生まれ、

・三つの蔵の商品ギフトがほしい!

・同じ品種の米を使用した酒の同時蔵出しをしてみてはどうか

・自分の蔵で生かすために別の蔵で仕込み体験をしたい

などなど様々な企画があげられました。

しかしそこから実現に移すまでには、各蔵の社長の同意をなかなか得られなかったりと、困難もありました。そんな状況を打開したのは、『三蔵』という名前と、そこに関わる第三者の存在でした。

名前の一人歩きと第三者の存在

永野さんたちは三蔵協議会が正式に結成される前から、呑み会を機に『三蔵』という言葉を積極的に使うようにされました。『三蔵』という言葉を使い続けることで、あたかも三社がセットであるかのような勘違い(?)が各方面で発生⇒行政・メディアが取り上げてくれるようになり、東九州自動車道の開通に合わせて注目が高まってきました。そのような流れから、いよいよ連携の必要性に各社が興味をもちます。

また、結成には『第三者』の助けが大きく関わりました。「利き酒師・ワインエキスパート・都会から来たよそ者・べっぴんさん」という条件を兼ね備えた武井千穂さんの働きかけや、地元情報サイトpawanaviを取り仕切る松田秀人さんの企画による「三蔵社長鼎談」の実現により、のべおか三蔵協議会がついに結成されました。

ポイント!:当事者だけではなかなか進めない。第三者の存在が必要。

三蔵協議会のねらい

結成の一番のねらいはPR力のアップ。

・行政の公的機関が支援しやすくなる。(単独企業には支援をしにくい)

・メディアが取り上げやすくなる。

三蔵の活動・今後の展望

〇これまでの活動

・観光冊子の発行

・三蔵共同のブース出展

・三蔵での鏡割り(日本酒・焼酎、そしてビールでも樽で鏡割り!市民の気運もアップした)

・イベントの目玉企画として、のべおか三蔵を楽しむプランが増えた。

・「三蔵を楽しむ夕べin福岡」など、県外でも多数のイベントが行われた。

〇今後の展望

・三蔵めぐりの強化⇒三蔵でお酒を飲んでいただくことは、延岡での宿泊者増につながり、経済への貢献にも!

・自前予算の総合パンフレットの作成

・地元消費増をねらった販促活動

・三蔵合同での海外進出(現在台湾と商談中)

「水郷」延岡のPR

武井さんには、コーディネーターの視点から見た三蔵会についてお話いただきました。

三蔵協議会結成前の三社は、単独で見てもレベルが高いが、小規模なので発信力が弱かったそうです。

しかし共通点としてはどの蔵も美しい水のある場所に蔵を建てられています。酒造りで「水郷・延岡」を証明することは、観光にも繋がるのではと語られました。

コーディネーターの役割

武井さんは、『三蔵の魅力は延岡の魅力』だと考えているそうです。

・三種の酒蔵の珍しさ

・同じ市内にあり、それぞれが30分以内で回れる範囲。また、三社をめぐることで、川、まち、山、全てを見ることができます。

コーディネーターとして大切にされていることは、「過大評価と過小評価の取り違えをなくしていくこと」だそうです。

他所から来たという、地元の人と違った目線を活かしてアドバイスをされています。例えば地元の人たちが「知っていて当然」という過大評価的な意識から説明不足になりがちな点は、観光客に対して分かりやすい説明になるように指摘をしたり、逆に当たり前だと思っていて過小評価されているところは、すばらしさを伝えたりされています。

三蔵を、みんなが満足する「満蔵」にしていきたいという言葉でしめてくださいました。

試飲

参加者の皆さんに三蔵の商品を試飲していただきました♪

栗からできた焼酎、栗や桃のリキュール、きんかんフレーバーのビールと、珍しいお酒がたくさん並びました!

ワークショップ

ワークショップでは、5班に分かれ気付きの振り返りと、永野さん・武井さんへの質問を考えていただきました。

気付きの振り返りでは、

・夢や目標という‘キーワード’を言い続けることの大切さ。

・協力のpower!(連携+第三者+上手なPRやマーケティング)

・県民性としてのPR下手⇒「ヨソモノ」の存在による気付き。

・行政が乗っかる仕組みづくり

といったことがあげられました。

質疑応答では時間に収まりきらないほどの質問があがりました。「ボランティアから収益になる方法が聞きたい」という質問に対して、お二人は、「やはり収益がなくボランティアだけでは活動は続かない。」「はじめはボランティア的な関わりもあったが、活動する中で評価してくれた周囲の人々が、職になるよう働きかけてくれた。」とコメントされていました。よそ者としての風当たりも強いなか、地域の人々との結びつきの強さを感じました。

ご参加いただいた皆様からは

・酒の仲間とはいえ、ライバルの三社が協力して町おこしをしようという発想は気付きであり発見でした。

・三蔵はレアケースでもあると思います。この中の「外の目線」をエッセンスとして異なるエリアにも転用したいと考えました。

・地域の中にある資源、他と差別化できる特質にいかに気付き、価値に変えていけるか。長いスパンで価値をどう磨き上げていくか。その過程で大事なのは、ゆるぎない思いと情熱なのだと感じました。

といったご感想をいただきました!

永野さん、武井さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2015年02月22日

『地域版ヒムカレッジin西米良 ~「もったいない」「おかげさまで」の気持ちでつなぐネットワークづくり~』を開催しました!

2月19日(水)に、本年度第2回目の地域版ヒムカレッジ『本田節氏地域づくり講演会「もったいない」「おかげさまで」の気持ちでつなぐネットワークづくり~』を、西米良村基幹集落センターにて開催しました。

今回の講師は、ひまわり亭代表取締役・本田節さんです。

本田さんは、熊本県球磨郡相良村出身。ガンとの闘病生活中、本田さんは人生の師と仰ぐ下村婦人会農産加工組合元代表の山北幸さんに出会います。山北さんは「食べ物は粗末になんかできない。全てを生かす」という、『もったいない』精神の元祖のような方で、戦後女性の立場が弱い時代から、女性雇用の場を切り開いてこられた方でした。

本田さんは、山北さんから『もったいない』のポリシーや、人づくりへの思いを受け継ぎ、ボランティア活動や地域づくりに参画するようになりました。その過程で夢の具現化として「ひまわり亭」を仲間と共にオープンされました。

「郷土料理家」、「地域活性化伝道師」、「6次産業化プランナー」など多くの役職を務められ、食・農・女性・地域づくりなど様々なテーマで、年100回に及ぶ講演会を行い、年の半分近くを走り回っている、パワフルな女性です。

当日は大変寒いなか、なんと西米良の人口の約8%に当たる、100名近くの方がご参加くださいました!会場は追加の椅子を持ってこなければ足りなくなるほどの人・人・人…!

西米良の皆さんの意識の高さに驚かされました!

〇これからはコンパクトな地域の方が面白い!ふるさとの抱える課題を解決するグリーンツーリズム

高齢化、少子化、過疎化、産業の低迷・・・ふるさとはたくさんの課題を抱えています。しかしそんな課題を解決し、地域を元気にする可能性を、グリーンツーリズムは秘めています。

〇グリーンツーリズムとは?

緑豊かな農山漁村で、その自然、文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動がグリーンツーリズムです。他の地域から来た人にとっては、現場での体験によって癒され、感動する機会になり、地域にとっても多くの人に地域を訪れてもらうことで地域の活性化に繋がり、体験を提供することが住民にとっての生きがいとなったりします。

例えば、農家民宿や農家レストラン、農林漁業の体験などを行います。西米良でも既に、日本でもいち早く西米良ワーキングホリデーが実施されています。また、本田さんのひまわり亭も、農村レストランとしてグリーンツーリズムの精神が活かされています。

『ないものねだりではなく、あるものを見つける地域づくりを!』と本田さんは語られました。

〇キーワードは『もったいない』 ひまわり亭の始まり

地域の財産、「おばちゃん・おばあちゃんの知恵、経験、技、感性」がもったいない。築120年の古民家が、家に眠る食器類が、地域の食材がもったいない。そんな思いからひまわり亭はスタートしました。仲間のそれぞれの家から持ち寄った食器はばらばらでしたが、それが返って面白いと話題になったそうです。

そこにある文化を大切にしながら付加価値をつけ村をブランド化していくこと、またそのためには『よそ者』の意見も大事にすることの大切さをお話くださいました。

西米良の「ゆずごしょう」は、まさに素材に付加価値をつけたブランドで、おばちゃんの知恵が詰まっていると絶賛されていました!西米良の地域の特性を生かして、さらに面白いことが生まれそうです。

〇人が輝くグリーンツーリズムの実践例

ひまわり亭以外にも、九州各地で人が、特に女性が輝いている数件の実践例をご紹介くださいました。

・「ただいま」「おかえり」と、お客さんと声を掛け合う大分県の農家民宿

・物を売るだけではなく、農家の心を伝えるための施設を目指す福岡県の直売所 等々

グリーンツーリズムのポイントはかあちゃん、奥さんの元気だそうです!

〇「もったいない」と「おかげさま」

本田さんが人生の師と仰ぐ山北さんはたくさんの教えを残してくださり、本田さんは今もその思いを受け継がれています。

一、意志(こころざし)あるところに道がある

一、継続は力なり

一、ひとつひとつ障害は乗り越えよう

一、時間(とき)はあるものではなく、つくるもの

一、寝ていても何も転がってきた試しはない

一、起業は人づくりから

本田さんの原動力となっているのは、「人は、人との関わりでしか元気にならない。出会った人は家族」という考えかただそうです。「地域の宝は皆さんの笑顔。ふるさと大好き、人間大好きという思いを大切に地域づくりを」という言葉でしめてくださいました。

ご参加いただいた皆様からは

・とても元気をいただきました。まだまだやれること、学ぶことはたくさんあるのだと認識しました。少しでも地域にとけこんで皆さんと交流しながら元気にやっていきたいと思いました。(60代以上・女性)

・自分でできることを楽しみながら、たくさんの人と繋がりができるってすごくステキなことだと思いました!!(20代・女性)

・私たちのやりたいことのお手本です。勇気をいただきました。(50代・女性)

といったご感想をいただきました。

本田さん、そしてご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2014年11月07日

Design Lab Miyazaki vol.4 山口成美氏 地域づくり講演会を開催しました!!!

11月5日(水)に、Design Lab Miyazaki vol.4『アイデアを有機的に繋いで、地域を変える!6次産業化の店づくり』山口成美氏 地域づくり講演会をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!

平日の夜にも関わらず、学生から実際に地域づくりを実践されている方まで、幅広い層から35名のご参加をいただきました!

講師はおおむら夢ファームシュシュの山口成美社長。

「おおむら夢ファームシュシュ」は長崎県大村市にある農業複合施設です。「シュシュ」とはフランス語で『お気に入り』という意味だそうです。

18年前に、8軒の専業農家が立ち上げた農産物直売所で、今では年間約49万人の観光客が訪れる農業複合施設へと成長を遂げました。

直売所を主軸に、加工品の開発やレストラン・観光農園、農業塾などさまざまな事業を展開されています。

「地域にあるもの」を生かしてどのように大人気の店づくりをしていったのか、山口さんのアイデアや実践されていることを、オヤジギャグを交えながら軽快かつ温かみのあるトークでお話いただきました!

〇農業の現状とシュシュの目指す農業

日本の農業就業平均年齢は、66歳。従来言われてきた3K農業は、「きつい、汚い、危険」でしたが、現在は「高齢化、後継者不足、荒廃農地」だそうです。そんな中シュシュの目指す3K農業は「観光農業、感動農業、希望農業」。何事もプラス思考で考えていきたいと語る山口さん。

『百姓⇒百商・百笑・飛躍しよう』時には、どこに売れるのか、求められるところに求められるだけ作るなど戦略を立てながら、夢のある農業に自分たちがしていくことが大切だとお話してくださいました。

〇ニーズに合わせた農業を

昔に比べて、今の人たちは、フルーツや野菜の皮をむいてまで食べなくなってきているそうです。「包丁が家にない」という家庭も増えてきているそう。そんな、カット野菜・フルーツが売れる時代、丸のままの野菜や果物が売れないことを嘆くのではなく、「求められるもの」に工夫して加工しているそうです。例えばシュシュでは、あまった野菜を使ってアイスを作っています。

様々な種類の野菜・フルーツを使った、大人気のアイスだそうです。

一手間かける発想と工夫の大切さを感じました。

〇農業×〇〇でビジネス

シュシュでは直売や加工品の販売の他にレストランで旬の食材を使ったバイキング、ウェディング、そしてなんと法事まで様々な新しいことに取り組んでいらっしゃいます。実践事例から農業の可能性を感じることのできるお話でした。

・レストラン⇒バイキングは「有料で試食してもらう」というイメージだそうです。おいしい旬のものを提供し、食材の販売に繋がることを狙っています。

・ウェディング⇒シュシュでしか体験できないような工夫の詰まったウェディングプランです。例えば新郎新婦にパッションフルーツの受粉体験をしてもらい、収穫された果物はジュースにして、披露宴の引き出物として活用されているそうです。

〇シュシュが目指すこと「地域の活性化には混浴がいい!」

地域の活性化には、様々なグループの人たちが交流し協力することが大切です。足を引っ張るのではなく、みんなで温泉に入るように手を携えた地域づくりを目指し、年中夢を求めて活動していきたい、という言葉で講演をしめてくださいました!

■グループワークと質疑応答

講座後半は、グループで山口さんの講演を聞いての気づきをシェアしあい、山口さんに聞きたいことをグループで1つきめて質問してもらいました。

皆さん、真剣に、楽しそうに相談されていました。

□Q&Aの一部

Q:今後の一番の夢は何ですか?

A:今は小さな農業者としての夢だが、農業者以外の人も含めた、地域の夢を育てていきたい。人も地域も、スポットが当たると美しくなる。

Q:ネーミングが面白いですが(君を愛す(アイス)、ケッコーいけてるシュシュプリンなど)どのように考えられていますか。

A:常にラベルを見たときに笑顔が出るように考えています。

参加者からは

・王道のマーケティング戦略にのっとって、明るく行動し続ける山口さんの人間力に尊敬しました。

・農業の広がりに限界はないということを感じました!

・農業は無縁だと思っていましたが、6次産業化によって地域を巻き込めること、活性化、存在意義が生まれることが分かりました。

・ポジティブな考え方、アイデアの生み出し方を見習いたいと思います。

といったご感想をいただきました。

「宮崎のこれから」にも生かせる貴重なアイデアをお話いただいた2時間半でした。山口さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

平日の夜にも関わらず、学生から実際に地域づくりを実践されている方まで、幅広い層から35名のご参加をいただきました!

講師はおおむら夢ファームシュシュの山口成美社長。

「おおむら夢ファームシュシュ」は長崎県大村市にある農業複合施設です。「シュシュ」とはフランス語で『お気に入り』という意味だそうです。

18年前に、8軒の専業農家が立ち上げた農産物直売所で、今では年間約49万人の観光客が訪れる農業複合施設へと成長を遂げました。

直売所を主軸に、加工品の開発やレストラン・観光農園、農業塾などさまざまな事業を展開されています。

「地域にあるもの」を生かしてどのように大人気の店づくりをしていったのか、山口さんのアイデアや実践されていることを、オヤジギャグを交えながら軽快かつ温かみのあるトークでお話いただきました!

〇農業の現状とシュシュの目指す農業

日本の農業就業平均年齢は、66歳。従来言われてきた3K農業は、「きつい、汚い、危険」でしたが、現在は「高齢化、後継者不足、荒廃農地」だそうです。そんな中シュシュの目指す3K農業は「観光農業、感動農業、希望農業」。何事もプラス思考で考えていきたいと語る山口さん。

『百姓⇒百商・百笑・飛躍しよう』時には、どこに売れるのか、求められるところに求められるだけ作るなど戦略を立てながら、夢のある農業に自分たちがしていくことが大切だとお話してくださいました。

〇ニーズに合わせた農業を

昔に比べて、今の人たちは、フルーツや野菜の皮をむいてまで食べなくなってきているそうです。「包丁が家にない」という家庭も増えてきているそう。そんな、カット野菜・フルーツが売れる時代、丸のままの野菜や果物が売れないことを嘆くのではなく、「求められるもの」に工夫して加工しているそうです。例えばシュシュでは、あまった野菜を使ってアイスを作っています。

様々な種類の野菜・フルーツを使った、大人気のアイスだそうです。

一手間かける発想と工夫の大切さを感じました。

〇農業×〇〇でビジネス

シュシュでは直売や加工品の販売の他にレストランで旬の食材を使ったバイキング、ウェディング、そしてなんと法事まで様々な新しいことに取り組んでいらっしゃいます。実践事例から農業の可能性を感じることのできるお話でした。

・レストラン⇒バイキングは「有料で試食してもらう」というイメージだそうです。おいしい旬のものを提供し、食材の販売に繋がることを狙っています。

・ウェディング⇒シュシュでしか体験できないような工夫の詰まったウェディングプランです。例えば新郎新婦にパッションフルーツの受粉体験をしてもらい、収穫された果物はジュースにして、披露宴の引き出物として活用されているそうです。

〇シュシュが目指すこと「地域の活性化には混浴がいい!」

地域の活性化には、様々なグループの人たちが交流し協力することが大切です。足を引っ張るのではなく、みんなで温泉に入るように手を携えた地域づくりを目指し、年中夢を求めて活動していきたい、という言葉で講演をしめてくださいました!

■グループワークと質疑応答

講座後半は、グループで山口さんの講演を聞いての気づきをシェアしあい、山口さんに聞きたいことをグループで1つきめて質問してもらいました。

皆さん、真剣に、楽しそうに相談されていました。

□Q&Aの一部

Q:今後の一番の夢は何ですか?

A:今は小さな農業者としての夢だが、農業者以外の人も含めた、地域の夢を育てていきたい。人も地域も、スポットが当たると美しくなる。

Q:ネーミングが面白いですが(君を愛す(アイス)、ケッコーいけてるシュシュプリンなど)どのように考えられていますか。

A:常にラベルを見たときに笑顔が出るように考えています。

参加者からは

・王道のマーケティング戦略にのっとって、明るく行動し続ける山口さんの人間力に尊敬しました。

・農業の広がりに限界はないということを感じました!

・農業は無縁だと思っていましたが、6次産業化によって地域を巻き込めること、活性化、存在意義が生まれることが分かりました。

・ポジティブな考え方、アイデアの生み出し方を見習いたいと思います。

といったご感想をいただきました。

「宮崎のこれから」にも生かせる貴重なアイデアをお話いただいた2時間半でした。山口さん、ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

2014年10月15日

『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』第4回 プレ審査会&振り返りを開催しました!

10月11日(土)に、計4回の連続講座『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』の第4弾 プレ審査会&振り返り をみやざき県民協働支援センターにて開催いたしました!

4回連続講座の『ヒムカレッジ 企画力・組織力・発信力アップセミナー』もいよいよ最終回。今までの学びの総まとめとして、参加者の中から希望をいただいた10名に、企画をプレゼンしていただきました。

審査員は、第1回講座講師のNPO法人代表理事・石田さん、公益財団法人 宮崎県市町村振興協会の中武さん、宮崎県中山間地域政策課の東原さん。また、発表者以外の参加者の皆さんには、プレゼンを見ての評価をシートに書き込んでいただき、審査員を体験していただきました。